Ipossia cronica correlata a disfunzioni mitocondriali

ad autofagie e ad autofagolisosomi

Osservazioni morfologiche condotte su casi di Schwannoma

Prof. Luigi Cuccurullo

Emerito di Anatomia Patologica

DEFINIZIONE

Lo schwannoma è un tumore benigno, capsulato, delle guaine dei nervi composto interamente da cellule di Schwann ben differenziate con perdita della espressione di merlin (prodotto dal gene NF2) nella forma convenzionale (WHO, 2016).

CARATTERI ISTOPATOLOGICI

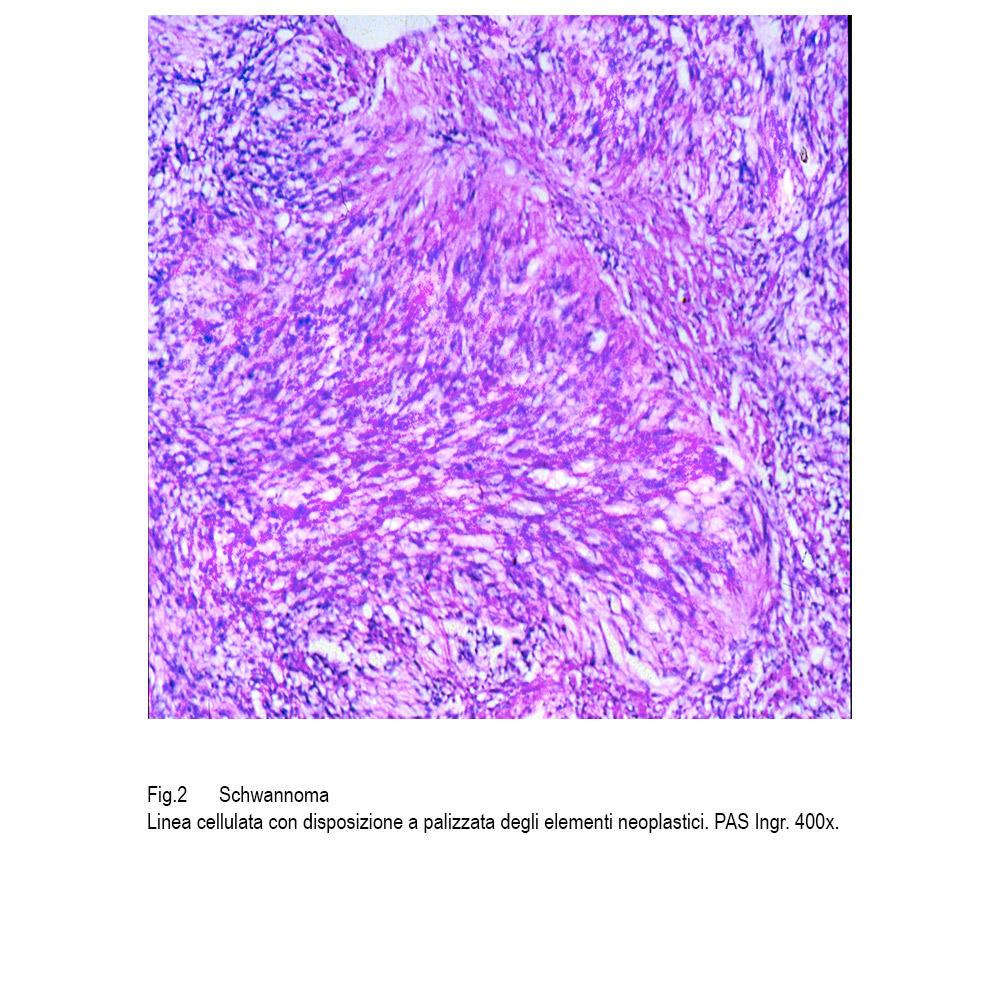

Questo istotipo ha una struttura abitualmente compatta e ipercellulata; gli elementi che lo compongono sono riuniti in fasci di vario spessore, i quali sono variamente orientati secondo i tre assi ortogonali. Ma l’aspetto che orienta la diagnosi è dato dalla presenza di focolai “di cellule a palizzata” e di aggrgati di “cellule a strati concentrici”.

Fig.1  Fig.2

Fig.2  Fig.3

Fig.3

Le singole cellule hanno quasi sempre una forma fusata con un nucleo orientato secondo l’asse maggiore del corpo cellulare;ma non è infrequente repertare elementi aventi nuclei irregolari,ovoidali,dentellati,ecc. Un dato quasi costante è il riscontro di una massa nucleare voluminosa rispetto alla esigua quota del citoplasma.

Fig.4

Questo citoplasma è lievemente eosinofilo, ipodenso ed è demarcato da una membrana plasmatica sottile e poco distinguibile nei campi microscopici ove le cellule sono tra loro a mutuo contatto.

E’ dato constatare e in modo elettivo a livello delle zone “a palizzata”, la esistenza di microspazi occupati solo da fibrille, riferibili a prolungamenti citoplasmatici bordati da una lamina esterna (membrana basale).

A integrazione dei reperti morfologici è determinante per l’accertamento diagnostico il contributo offerto dall’immunoistochimica e rappresentato dalla netta positività citoplasmatica delle cellule dello schwannoma per l’antigene S-100.

Fig.5  Fig.6

Fig.6  Fig.7

Fig.7

Fig.8  Fig.9

Fig.9

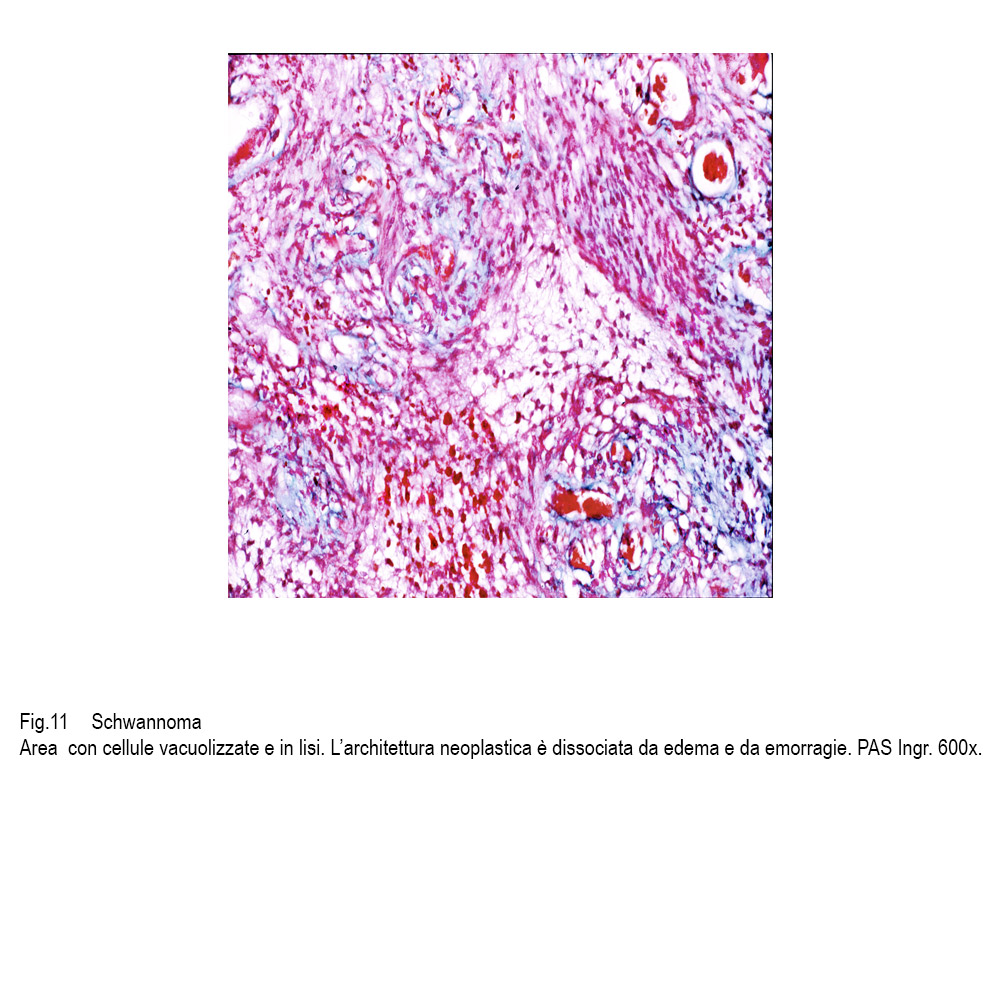

Frequentemente il citoplasma di queste cellule è sede di micro-macrovacuoli che possono essere circoscritti a zone del citoplasma oppure essere estesi all’intera cellula provocandone spesso la lisi.

Fig.10

Allorquando questi processi di lisi coinvolgono gruppi di cellule contigue si forma uno spazio escavato intercellulare, il quale è occupato da detriti citoplasmatici e da nuclei nudi.

Fig.11  Fig.12

Fig.12

Tali spazi escavati possono tra loro confluire e divenire estesi, serpiginosi , ampi ed è possibile il riscontro di insule di schwannoma ben strutturate,le quali sono circondate da spazi cavi i quali sono occupati solo da nuclei nudi e residui citoplasmatici; questo stato di cose può acquisire caratteri compositi per il sovrapporsi di edema e/o di stravasi emorragici.

Fig.13  Fig.14

Fig.14

Per procedere a una valutazione quantitativa del danno da lisi cellulare può essere utilizzata come tracciante la marcatura dell’antigene S-100; attraverso tale procedura si differenziano in modo netto e analitico le cellule integre e quindi positive da quelle in necrobiosi o lisi e quindi negative alla marcatura.

E’ possibile repertare nel contesto di uno schwannoma aree occupate da cellule mucinose; esse si riconoscono per la loro forma globosa, per il loro ampio citoplasma contenente materiale amorfo, di aspetto vitreo, elettivamente colorato con il metodo dell’Alcian.

Fig.15

Nei casi di maggiore accumulo, questo materiale non è limitato alle sedi intracitoplasmatiche, ma si riversa (per citolisi) anche negli spazi intercellulari.

Fig.16

Questo reperto può essere interpretato con molta verosimiglianza quale fenomeno metaplasico. Infatti non è da escludere che queste cellule, mucinose derivino direttamente dagli elementi precursori delle cellule di Schwann, i quali sono considerati totipotenti per la loro capacità di differenziarsi secondo varie linee cellulari.

Fig.17  Fig.18

Fig.18

Particolare attenzione deve essere rivolta allo stato vascolare presente nel contesto di questa neoplasia per i riflessi che esso ha su i gradienti di irrorazione, di nutrizione e di ossigenazione della popolazione cellulare. Frequentemente i vasi di medio e piccolo calibro hanno pareti ispessite ed irrigidite da una grave sclerosi, hanno il lume deformato e ridotto e spesso sono avvolto da cercini di fibre collagene.

Fig.19  Fig.20

Fig.20  Fig.21

Fig.21  Fig.22

Fig.22

In contrasto a tali reperti si repertano strutture vasali con lume ampio e fornite di pareti costituite solo da uno strato di endoteli sorretto solo da una sottile lamina fibrillare estremamente fragile ed esposta a lacerazioni.

Fig.23

Non ultimo, i capillari sono ben strutturati, ma frequentemente tra loro riuniti in gruppi e sono avviluppati da un sottile cercine fibrotico.

E’ molto probabile che i reperti regressivi di vacuolizzazione e di citolisi, repertabili nel contesto degli schwannomi , siano da mettere in relazione con lo stato di una rete di irrorazione deficitaria per la sclerosi delle pareti e per la riduzione del lume vascolare, situazione strutturale e irreversibile inducente stati di ipossia cronica.

CARATTERI ULTRASTRUTTURALI

Le osservazioni condotte al microscopio elettronico a trasmissione (TEM) e i risultati ottenuti sono in linea con quelli reperiti al microscopio luce.

La popolazione cellulare è in prevalenza di forma fusata, ma in numero esiguo si repertano anche elementi pleomorfi.

Fig.24

Alcune zone sono occupate da cellule tra loro coese e tale rapporto intercellulare è rinforzato da strutture giunzionali, con la partecipazione di piccole interdigitazioni derivanti da membrane plasmatiche contigue;al contrario,in altri campi microscopici si riscontrano elementi isolati i quali sono avvolti da numerosi quanto lunghi prolungamenti digitiformi del citoplasma.

Ciascuno elemento cellulare è fornito da una grossa massa nucleare, ipercromatinica e da una quota di citoplasma che appare esigua se raffrontata alla volumetria della massa nucleare.

I contorni di ogni cellula sono demarcati da una sottile membrana plasmatica la quale è ricoperta da una lamina esterna, quale equivalente biologica di una membrana basale.

Fig.25

Questa lamina appare discontinua, è di spessore variabile e in alcuni campi microscopici si mostra duplicata.

Il citoplasma è caratterizzato da un citosol ipodenso o diafano nel quale si raccolgono quote esigue di organelli disfunzionali o alterati,frequentemente commisti a focolai regressivi e di micronecrosi .

Tali reperti ultrastrutturali,in vario grado danneggiati, richiedono non solo una descrizione particolareggiata,ma anche una valutazione unitaria di sintesi al fine di definire la stato biologico delle cellule. Questi reperti,qui di seguito riassunti, sono stati riscontrati in quasi tutte le cellule,fino a caratterizzarne la cito-fisionomia di base:

1)Sono presenti mitocondri di piccole dimensioni, di forma rotondeggiante, di aspetto compatto, iperdenso con creste poco evidenti; in qualche campo si repertano mitocondri parzialmente o globalmente vacuolizzati con creste frammentate e in numero ridotto.

2) Si ritrovano corti segmenti di ergastoplasma rugoso, decorati da filiere di ribosomi con pareti collassate e spazi interni molto ridotti. Questi componenti sono poco numerosi,si ritrovano dispersi nel citosol apparentemente in modo casuale,senza aspetti morfologici di un disegno retiforme e senza connessioni con altre sub- strutture.

3) In maggiore evidenza si apprezza la esistenza del reticolo endoplasmico; esso è ben strutturato ed è caratterizzato da cisterne di ampiezza variabile fino a raggiungere le dimensioni di microcisti.

Fig.26  Fig.27

Fig.27  Fig.28

Fig.28

Questi spazi appaiono privi di contenuti visibili agli elettroni oppure sono parzialmente occupati da materiale amorfo e granulare.

4) Non mancano campi golgiani ben strutturati e numerosi lisosomi primari e secondari.

5) Nel citosol si annidano in modo disperso molti ribosomi, microtubuli e filamenti intermedi disposti in modo isolato o riuniti a fasci i quali si distribuiscono e son orientati in modo disordinato.

Fig.29  Fig.30

Fig.30  Fig.31

Fig.31

Fig.32  Fig.33

Fig.33

6) Numerose cellule sono sedi di vacuoli unici o multipli e in questi casi sono tendenti alla confluenza. Essi sono di ampiezze variabili e possono acquisire caratteri globalizzanti in modo da compromettere lo stato biologico della cellula. Alcuni di essi sono scavati direttamente nel citosol e sono privi di pareti proprie; altri sono conseguenti a una abnorme dilatazione delle cisterne del reticolo endoplasmico; in ambedue i reperti gli spazi così disegnati appaiono privi di materiali visibili agli elettroni.

Fig.34  Fig.35

Fig.35

Fig.36  Fig.37

Fig.37

7) Meno frequenti sono i focolai di autofagia e di autolisosomi. I primi sono di forma rotondeggiante o irregolarmente ovoidale, sono delimitati da una membrana a doppio strato e contengono microstrutture diverse quali fibrille, materiale amorfo, frammenti di organelli.

Fig.38  Fig.39

Fig.39

Fig.40  Fig.41

Fig.41

8)I secondi, gli autolisosomi, sono più voluminosi, hanno forma irregolare, anfrattuosi, sono delimitati da una membrana a monostrato e contengono prodotti derivanti dai focolai di autofagia e materiale vario fino a frammenti di citoplasma.

Fig.42  Fig.43

Fig.43  Fig.44

Fig.44

9) Non è raro il riscontro di aree di micronecrosi; queste sono indovate nel citosol che appare zonalmente destrutturato e sono costituite da organelli in disfacimento, da detriti citoplasmatici, da materiali amorfo, fibrillare ,e spesso sono circondate da vacuoli e da focolai di autofagia.

Fig.45

Uno stato di edema intracitoplasmatico può essere causa di una ulteriore disaggregazione delle sub-strutture del citoplasma con possibile sbocco nell’evento della citolisi.

Fig.46  Fig.47

Fig.47

10) Sono molto frequenti campi microscopici i quali sono occupati da cellule globalmente vacuolizzate con rottura della membrana plasmatica e svuotamento del contenuto citoplasmatico negli spazi intercellulari

. 11)In diverse cellule il citoplasma è occupato,assieme ai suddetti vacuoli, da focolai di autofagosomi e di autofagolisosomi. Tali reperti rappresentano il pre-stadio, con percorsi diversi, della fase conclusiva della lisi cellulare.

Fig.48  Fig.49

Fig.49

Fig.50  Fig.51

Fig.51

Fig.52  Fig.53

Fig.53

COMMENTO

I reperti di schwannoma acquisiti mediante la microscopia luce sono stati integrati da quelli espressi dalla microscopia elettronica a trasmissione. In questa sede non sono presi in considerazione gli aspetti morfologici ed immunoistochimici che permettono la diagnosi di questa neoplasia, ma si vogliono sottolineare due caratteri del citoplasma che probabilmente sono punti di inizio di profonde modificazioni strutturali.

Il primo carattere,molto importante, riguarda il sistema vascolare intraneoplastico degli schwannomi osservati: I vasi di medio e piccolo calibro hanno pareti fibrotiche e spesso sono avvolti da manicotti di fibre collagene con conseguente rigidità delle pareti e riduzione del lume; in opposizione a tali reperti si riscontrano anche vasi del medesimo calibro aventi pareti sottili rispetto all’ampiezza del lume e fornite di una struttura limitata al solo endotelio poggiante su una sottile stria fibrillare. Questo stato dei vasi lascia presumere il concreto rischio di una condizione di ipossia cronica e ancora di fenomeni di edema e di emorragia per macro-micro lacerazioni dei vasi con pareti sottili.

Il secondo carattere,forse subordinato al precedente, è dato da processi di vacuolizzazione del citoplasma delle cellule neoplastiche osservate; questi sono plurimi, ingravescenti e inducono composite alterazioni regressive del citoplasma.

A questi due caratteri si associano alterazioni costanti degli organelli intracitoplasmatici,in precedenza descritte,e qui di seguito riportate in riepilogo:

- Il citosol appare rarefatto, diafano

- I mitocondri sono poco numerosi, sono piccoli, rotondeggianti, compatti; in alcuni di essi mostrano locale vacuolizzazione e citolisi.

- L’ergastoplasma è ridotto a piccoli isolati segmenti con lume ristretto o quasi virtuale.

- Il reticolo endoplasmico ha cisterne dilatate,microcistiche e mostra i segni di uno stato di stress.

- I lisosomi di primo e di secondo ordine sono presenti e sono distribuiti soprattutto nelle cellule sedi di autofagia.

- Presenza di focolai di autofagosomi e di autolisosomi associati ad aree di micro-necrosi e di edema.

- Presenza di vacuoli multipli e spesso confluenti apparentemente privi di contenuti.

- Anche i processi citoplasmatici appaiono rigonfi e deformati da uno stato di edema.

9 Queste alterazioni interessano spesso l’intero corpo cellulare, sono coesistenti, interagiscono e provocano anche lacerazioni della membrana plasmatica e svuotamento delle sub strutture citoplasmatiche negli spazi intercellulari.

10 Molte cellule contengono sub strutture danneggiate associate a focolai di autofagia, di autofagolisosomi,e a vacuolizzazione citoplasmatica.

Se si procede a coordinare i reperti ottenuti mediante la microscopia luce con quelli rilevati mediante la microscopia elettronica si ritrova un collegamento patogenetico tra lo stato morfologico dei vasi con conseguente deficit di irrorazione e i processi regressivi e necrobiotici delle cellule degli schwannomi osservati.

Uno stato di ridotta irrorazione cronica provoca una riduzione della tensione di ossigeno, una riduzione dei fattori nutritivi, innesca uno stress metabolico, un decremento di ATP e induce un processo di autofagia con morte cellulare autofagica. (Autophagy 2008, 4, 195-204) (Mol. Cell. Biol. 2009, 10, 2570-2581) (Antioxid Redox Signal 2014, 20, 460- 473).

Nell’ipossia si ha un decremento delle attività enzimatiche dei mitocondri,modificazioni della morfologia degli stessi, una alterazione della proteostasi, una presenza di proteine misfolding, una riduzione della biogenesi mitocondriale e un incremento della mitofagia (EMBO,2002;21:1616-1627) (Neuropathology,2007;27:237-244) (Mol.Cell Biol.2009;10:2570-2580) (American Journal of Physiology 2010; 298)( Autophagy,2012;8:867-869) (Curr Biol 2015; 25: 2171-2176).

Allorquando lo stato di autofagia è prolungato, non si attivano i processi di ristoro del citoplasma, ma si ha rigonfiamento del citosol, permeabilizzazione della membrana lisosomiale, permeabilizzazione della membrana plasmatica e frammentazione della stessa, con lisi cellulare e svuotamento del contenuto negli spazi intercellulari. (Int. J. Oncol. 2001; 19: 827-832) (Cell Death and Differentiation 2008; 15: 171-182) (Cell Death and Differentiation, 2010; 17: 922-930).