Gastriti croniche atrofiche:

lesioni istologiche di base

Prof. Luigi Cuccurullo

Emerito di Anatomia Patologica

-

Le gastriti sono manifestazioni anatomocliniche conseguenti a processi flogistici della mucosa dello stomaco (Am. J. Surg. Pathol. 1996; 20: 1161-1181).

I reperti istologici devono essere considerati come un tassello incastonato in un modulo diagnostico multidisciplinare del quale fanno parte i dati clinico-anamnestici, quelli sierologici e i reperti endoscopici che provvedono all’esame dello stato macroscopico della mucosa gastrica.

Nel corso dell’esame endoscopico si eseguono prelievi agobioptici a livello di lesioni macroscopicamente evidenti e in corrispondenza di aree gastriche prefissate secondo il protocollo del sistema Sydney; questi campioni sono analizzati mediante tecniche di istologia, e di istochimica, effettuando una diagnostica qualitativa e semiquantitativa (Acta Biomed. 2018; 89(Suppl.8): 93-99).

Ciascun prelievo agobioptico deve contenere un frammento a tutto spessore di mucosa gastrica, dalla linea epiteliale di superficie alla muscolaris mucosae preservando, se presenti, gli strati mucinosi ricoprenti la superficie interna dello stomaco.

L’esame istopatologico, in via preliminare, richiede una ispezione delle strutture elementari della mucosa gastrica quali gli epiteli di superficie, le foveole, le ghiandole, lo stato dei vasi e dello stroma, e la tipologia della popolazione cellulare che si ritrova attorno ai vasi, alle ghiandole e negli interstizi tra le fibre reticolari a collagene dello stroma (World J. Clin. Cases. 2021; 9(16): 3838-3847).

Mediante questo percorso di analisi morfologica, si documenta la eventuale presenza di erosioni, ulcerazioni, formazioni polipose, la esistenza di processi iperplastico-metaplasici, displastici o neoplastici degli epiteli, lo stato della componente vasculo stromale e non ultima la presenza di infiltrati flogistici; di questi ultimi è necessario procedere all’esame della loro composizione, distribuzione e modalità di aggregarsi.

Questo iter analitico richiede, per esprimere un giudizio diagnostico adeguato, anche una valutazione semiquantitativa al fine di stabilire la gravità delle lesioni e il grado di rischio circa la insorgenza di un adenocarcinoma (Human Pathology 2005; 36: 228-233) (Scand. J. Gastroenterology 2015; 50(6): 657-667) (Pathologica 2020; 112(3): 153-165).

I dati istopatologici, opportunamente computati e integrati, consentono di esprimere un giuduzio diagnostico circa il grado delle lesioni (grading) mediante il sistema Sydney e lo stadio di sviluppo e di rischio delle stesse mediante il criterio valutativo OLGA (Operative Link for Gastritis Assessment):

Mediante il sistema Sydney è possibile utilizzare una comune terminologia, e adoperare una standardizzazione delle lesioni indotte dalla flogosi con variazioni da grado 0 (assenza di flogosi) a grado 4 ( infiltrati molto densi), tenendo separata la valutazione dei mononucleati da quella dei neutrofili ( Human Pathology 2005; 36: 228-233) ( Pathologica 2020; 112(3): 153-165).

Il criterio valutativo OLGA prende in considerazione la durata del processo infiammatorio, la gravità del danno in rapporto all’agente eziologico, esprime un giudizio prognostico ed e consente di elaborare un indice di rischio verso manifestazioni proliferative e neoplastiche (World J Clin. Cases 2021; 9(16): 3838-3847).

In tale procedura tutte le componenti della mucosa gastrica hanno una loro importanza e richiedono una specifica attenzione, con particolare riguardo ai seguenti tre reperti:

Il primo riguarda le quote di neutrofili presenti nei focolai flogistici e la loro distribuzione in rapporto alle ghiandole e ai loro processi regressivi. La loro presenza consente di distinguere le fasi di gastriti in fase attiva da quelle in fase quiescente (Oncotarget 2018; 9: 3936-3945) (World J. Gastroenterol. 2020; 26 (34): 5146-5155).

Il secondo è rivolto a valutare il grado di riduzione del patrimonio ghiandolare. Nelle forme lievi la riduzione delle ghiandole si attesta al di sotto di 1/3 di tale patrimonio. Nelle forme moderate il grado di riduzione varia tra 1/3 e i 2/3 della componente ghiandolare. Nelle forme severe la riduzione supera il livello dei 2/3 rispetto alla quota normale delle ghiandole (World J. Clin. Cases 2021; 9 (16): 3838-3847).

Il terzo esamina lo stato morfologico di tutti gli epiteli. In tal modo si computano le quote di epiteli in fase regressiva o necrotica, e la eventuale presenza di gruppi di epiteli in rigenerazione tipica e atipica, o ancora con i caratteri della metaplasia, displasia e neoplasia. (Digestive and Liver Disease 2011; 435: 5373-5384).

Dopo questo breve riassunto di metodologia istopatologica applicata alla patologia della mucosa gastrica, è possibile tratteggiare i caratteri delle lesioni di base di tutte le forme di gastriti croniche:

Le gastriti si distinguono in forme acute (forme autolimitanti) e forme croniche; queste ultime subiscono una ulteriore suddivisione in gastriti non atrofiche e gastriti atrofiche; le prime sono caratterizzate da infiltrati infiammatori senza riduzioni della quota ghiandolare; le seconde si riconoscono per una progressiva perdita del patrimonio ghiandolare (Am J. Gastroenterol 2001; 96: 3281-3287) (Aliment. Pharmacol Ther 2002; 16: 1249-1259) (Gut 2015; 64(10): 1650-1668).

Questa distinzione ha una impostazione clinica, poiché la popolazione flogistica è la medesima, mentre l’approccio istologico si avvale di criteri eziologici, topografici ( Dig. Liver Dis 2008;40(8): 650-; Dig. Dis. 2014; 32: 265-274; Gut 2015; 64: 1650-1668.).

Infatti il giudizio diagnostico istologico poggia su due presupposti fondamentali quali il fattore eziologico (H.pylori, reattivo, autoimmunitario,etc.) e la topografia delle lesioni; quest’ultimo consente di classificare le gastriti nel seguente modo : gastriti limitate all’antro, gastriti del fondo-corpo, gastriti multifocali e pan-gastriti, estese all’intera mucosa gastrica (Gastroenterology 1997;113: 1983-1991) ( Human Pathology 2005; 36: 228-233).

Le gastriti croniche atrofiche per un loro dinamismo, sorretto dalla persistenza dei fattori causali, possono involvere verso quadri morfologici di fibrosi cicatriziale oppure acquisire caratteri iperplastico-proliferativi.

Nel primo caso,si rileva a livello della lamina propria un processo di fibrosi che sostituisce le quote ghiandolari distrutte;pertanto la mucosa appare assottigliata, e la lamina propria ha acquisito un aspetto microscopico di tipo fibrotico, cicatriziale.

Nella seconda possibilità, gli epiteli ghiandolari della mucosa gastrica sono sostituiti, in quote variabili, da epiteli metaplasici di tipo intestinale completo, incompleto o pseudopilorico. Tale variazione può costituire la fase iniziale di fenomeni displastici con il concreto rischio di una trasformazione adenocarcinomatosa (Gut 2015; 64(10): 1650-1668).

Per dare validità a queste osservazioni sono necessarie valutazioni semi-quantitative acquisite mediante sezioni seriate ed estese a tutte le componenti variamente modificate della mucosa gastrica. Il giudizio ricavato da tale procedura permette di distinguere le gastriti croniche secondo i livelli di lieve, moderato, e marcato grado.

L’esame istologico delle gastriti croniche atrofiche, qualunque siano i fattori causali, e gli stadi del grading e dello staging, richiede l’analisi dei seguenti parametri di base:

- Alterazioni della componente mucinosa stratificata su la superficie della mucosa.

- Lo stato della linea epiteliale di superficie,per valutare la presenza di infiltrazione tra gli epiteli di neutrofili, ed eventuali foci di necrosi o sua frammentazione;tali osservazioni sono integrate da rilievi riguardanti lo stato della flogosi o del collagene a livello sotto-epiteliale.

- Infiltrati flogistici a carico della lamina propria. Distinguere gli infiltrati mononucleati, descrivendo la loro distribuzione e il loro modo di aggregarsi, dagli infiltrati di neutrofili. Di questi ultimi si osserva la loro presenza a ridosso degli epiteli di superficie,attorno alle ghiandole o nel lume ghiandolare.

- Valutazione della componente vasculo-stromale della lamina propria. Queste osservazioni riguardano lo stato congestizio dei capillari, la loro eventuale proliferazione e la neoformazione di fibre reticolari e collagene fino alla fibrosi della lamina propria.

- L’esame dell’apparato ghiandolare a livello quantitativo e qualitativo. E’ necessario descrivere la eventuale riduzione delle ghiandole fino alla totale loro cancellazione (atrofia) indicando la sede di tale processo. Contestualmente osservare lo stato degli epiteli circa la perdita della attività mucipara,e i fenomeni regressivi o necrobiotici fino alla lisi dell’intera struttura ghiandolare.

- Controllare la esistenza di processi rigenerativi con tendenza verso fenomeni di iperplasia a livello delle foveole e delle ghiandole; sottolineando se a questi si associano processi di tipo metaplastico o displastico.

I dati istopatologici ricavati dalla osservazione di tutte le varietà eziopatogenetiche delle gastriti consentono di tracciare in linea di massima il seguente percorso evolutivo:

Gastrite cronica attiva

Gastrite cronica atrofica

Gastrite cronica con metaplasia completa o incompleta

Gastrite cronica con displasia di vario grado degli epiteli

Gastrite cronica con focolai di adenocarcinoma

(J. Dip. Dis. 2012; 13 (1): 2-9) (Gastroenterol. Clin. Worth Am. 2013; 42 (2): 211-217)

REPERTI

La descrizione dei reperti di base delle gastriti croniche sarà presentata secondo la gravità delle lesioni con una esposizione distinta tra le forme involventi verso la fibrosi e quelle persistenti e devianti verso manifestazioni metaplastico-displastiche.

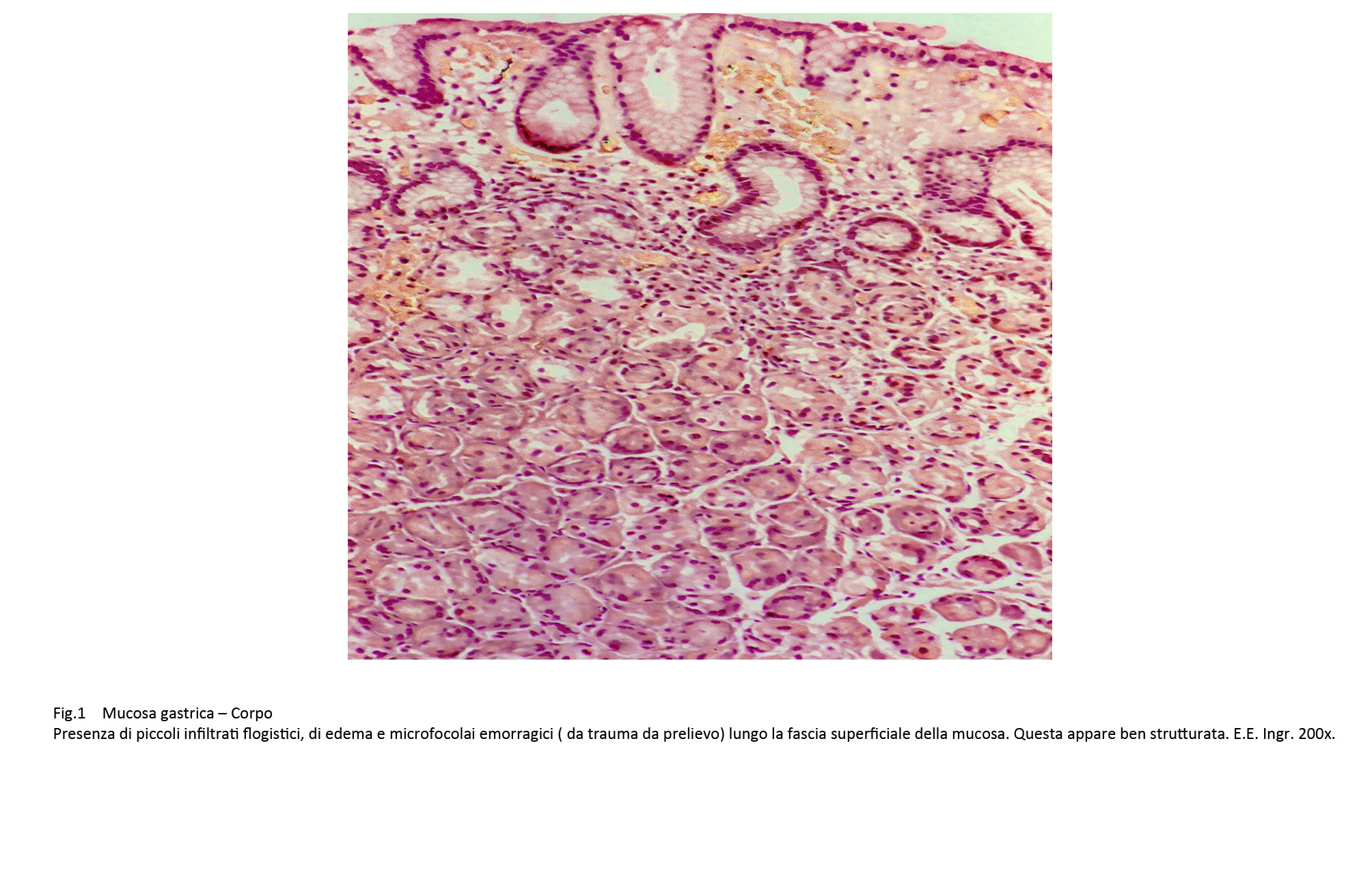

Nelle fasi iniziali della flogosi la mucosa è sede di micro infiltrati flogistici mononucleati a livello degli strati superficiali della lamina propria, da edema e microemorragie (da trauma da prelievo) mentre le strutture epiteliali sono nei limiti della norma.

Fig.1

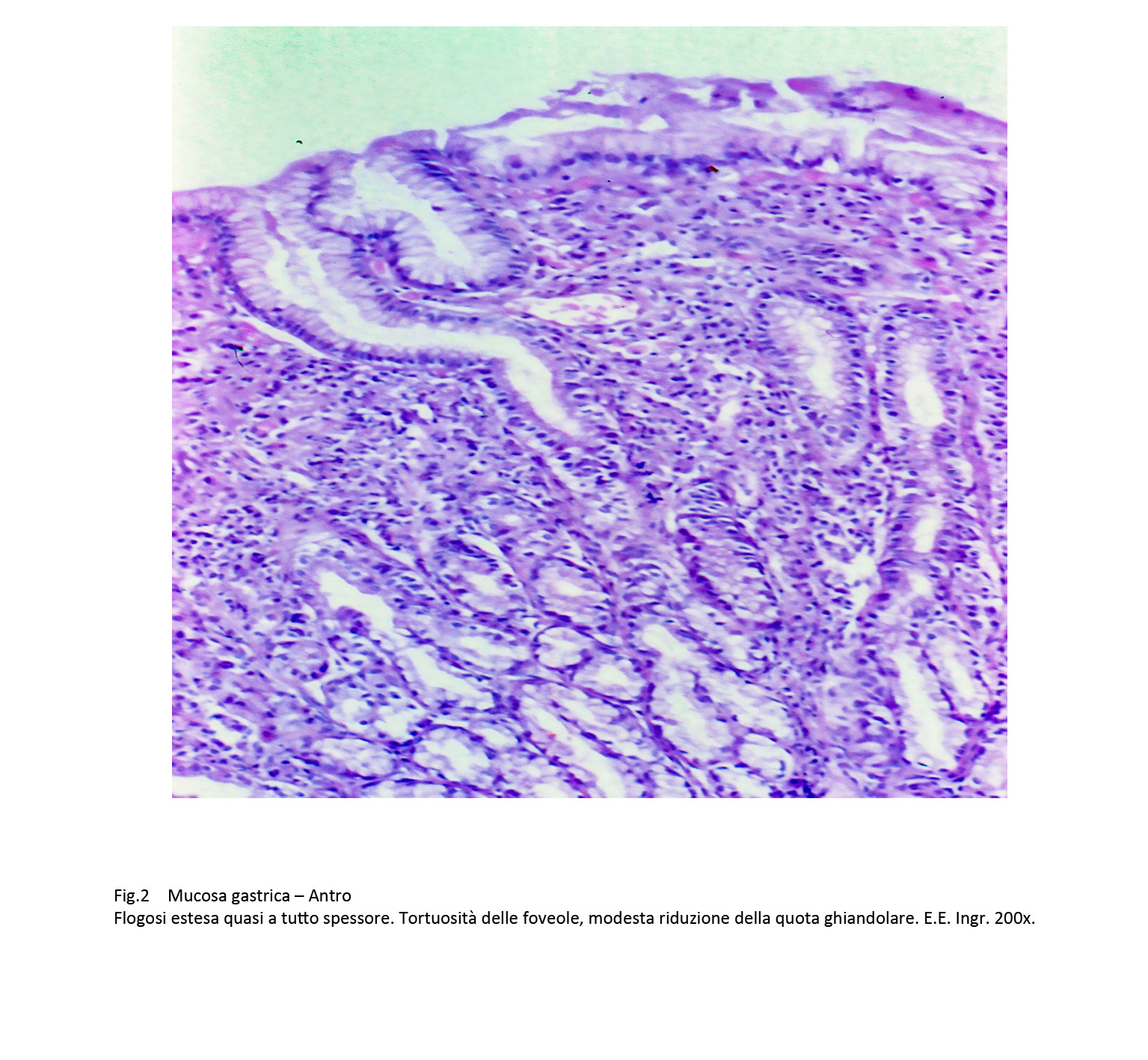

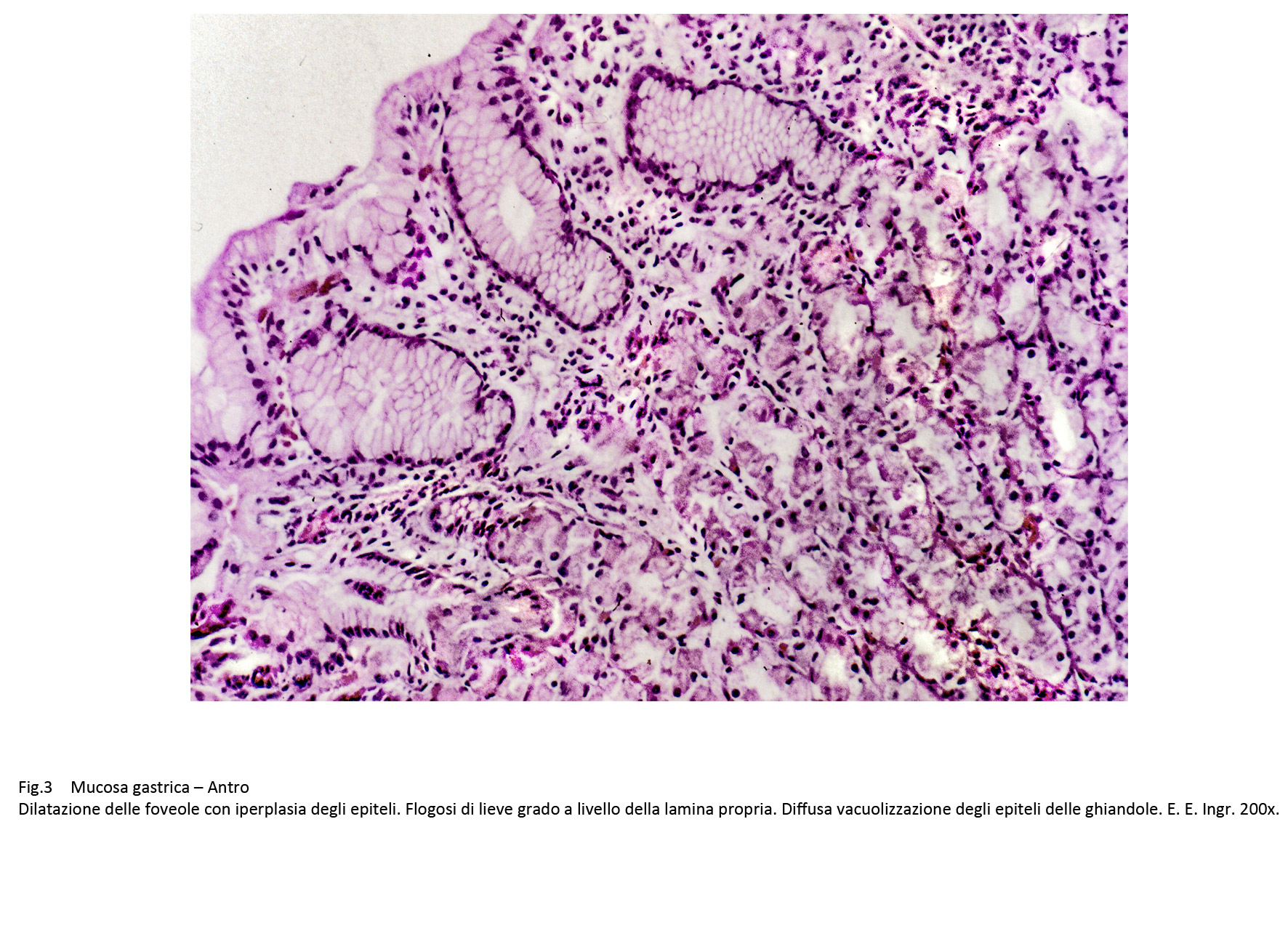

Variazioni peggiorative di tale quadro sono rappresentate dalla intensità della flogosi, dalla tortuosità delle foveole, da processi di vacuolizzazione degli epiteli ghiandolari.

Fig.2  Fig.3 Fig.3

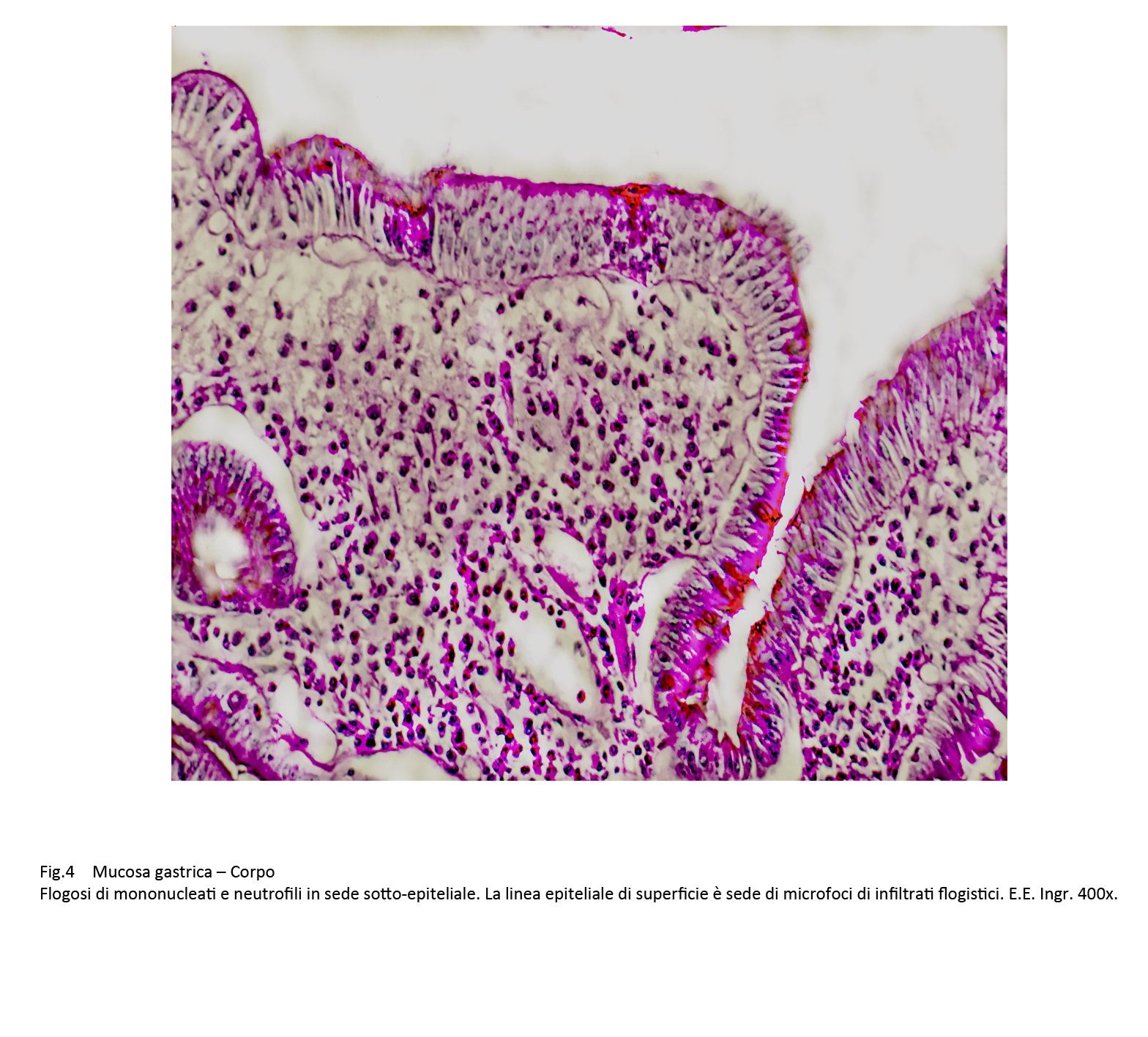

In questa fase iniziale la linea epiteliale di superficie è conservata, sebbene sia infiltrata da aggregati di mononucleati. Lo stroma sottostante è infiltrato da aggregati flogistici.

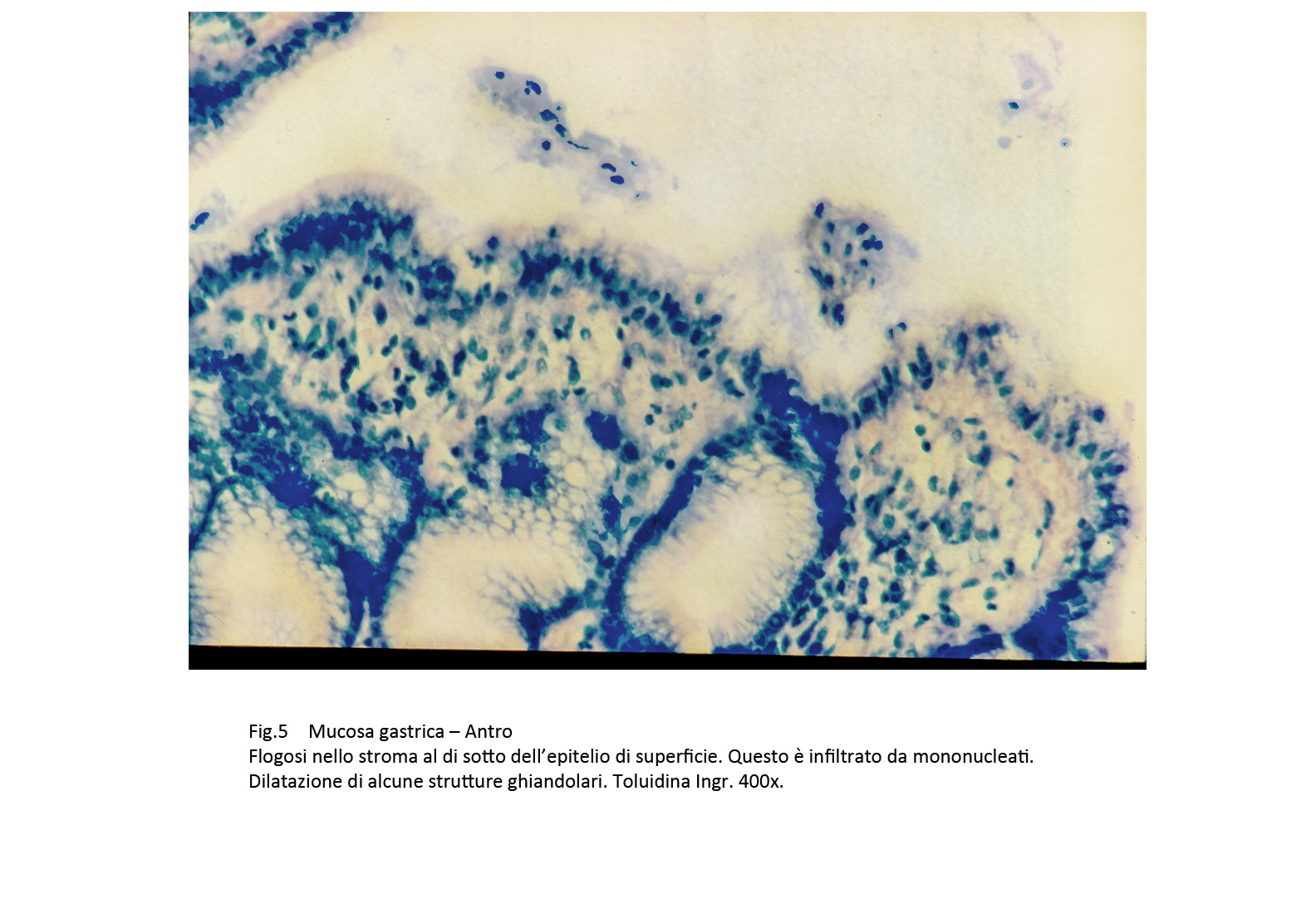

Fig.4  Fig.5 Fig.5

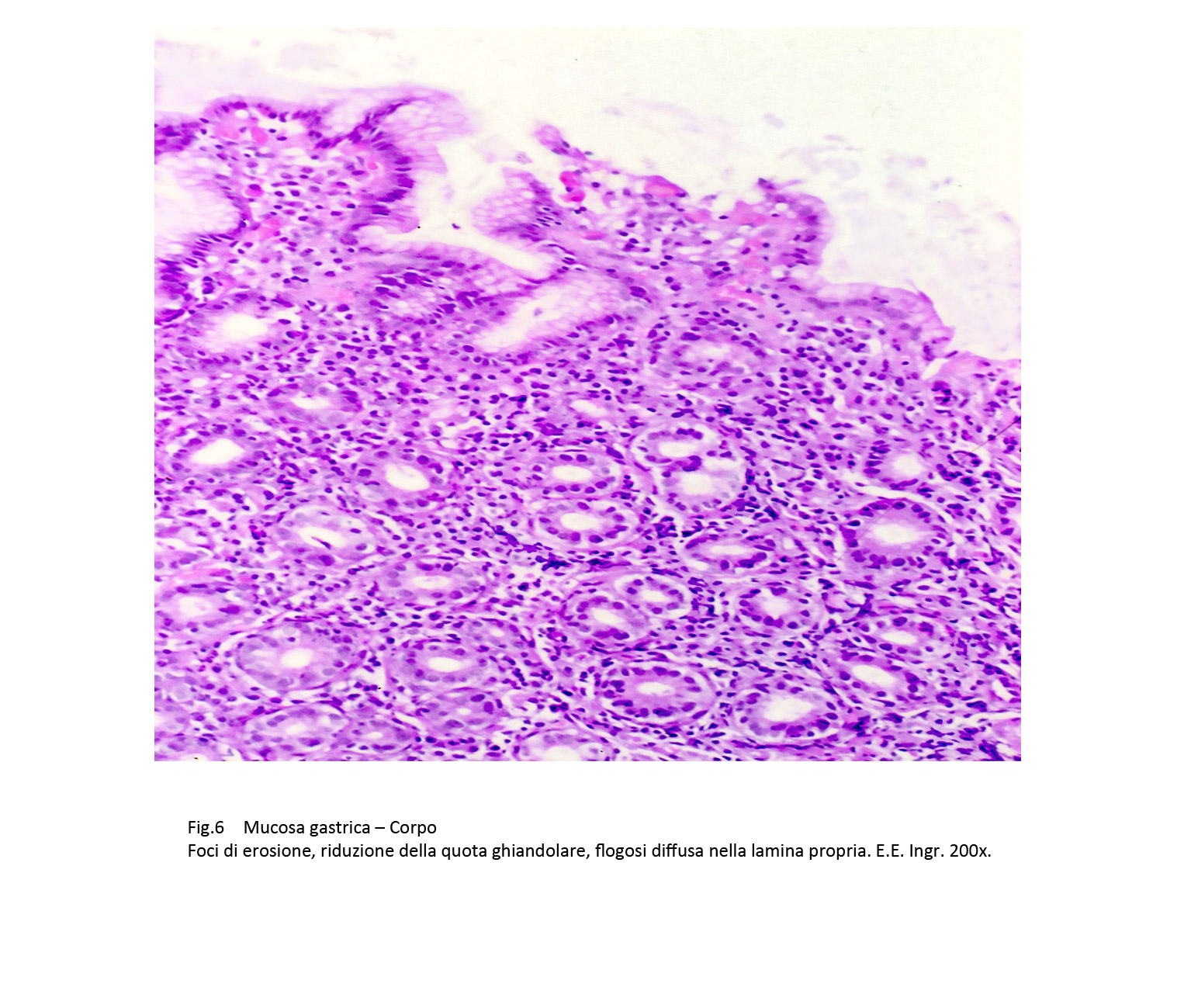

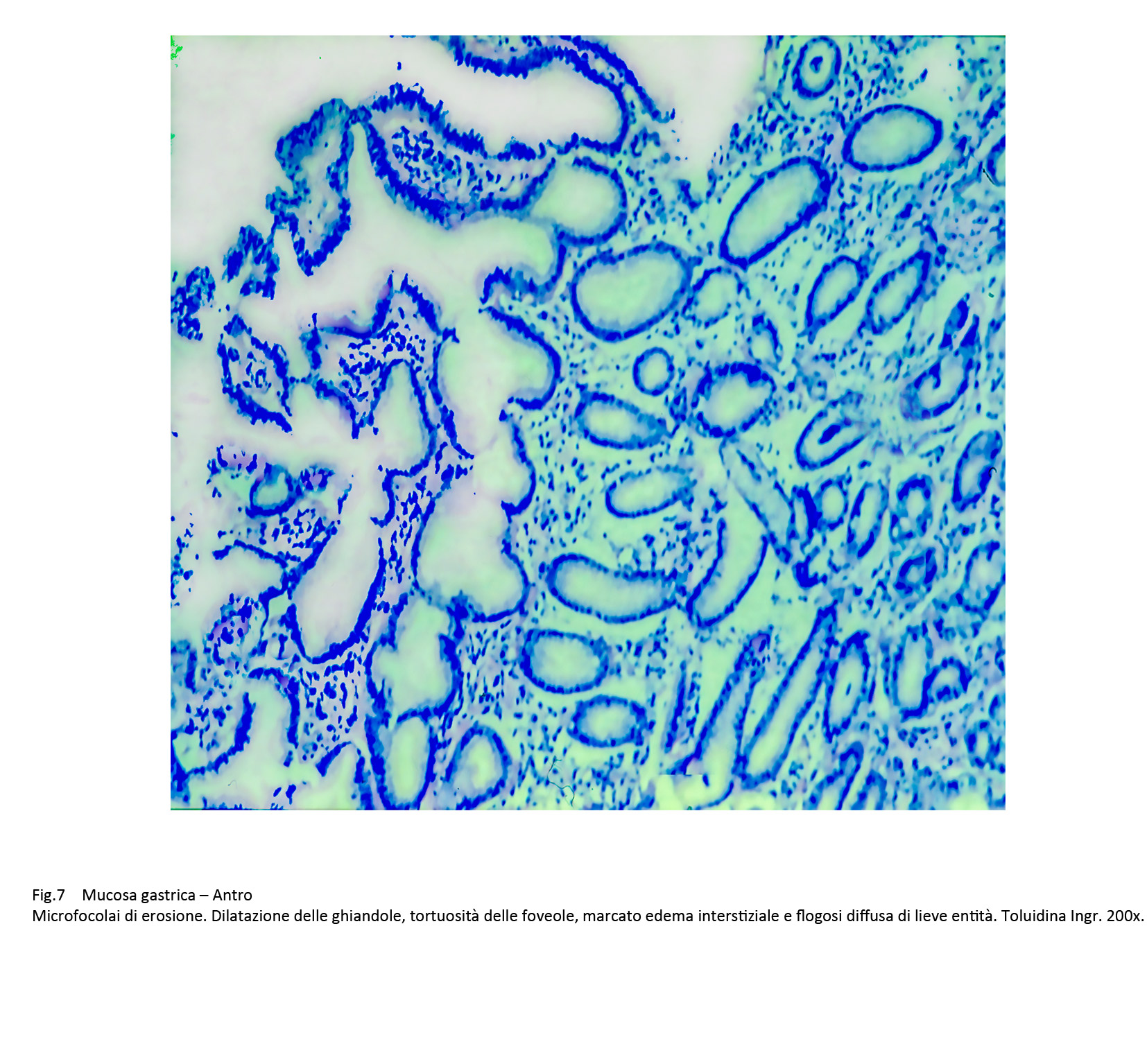

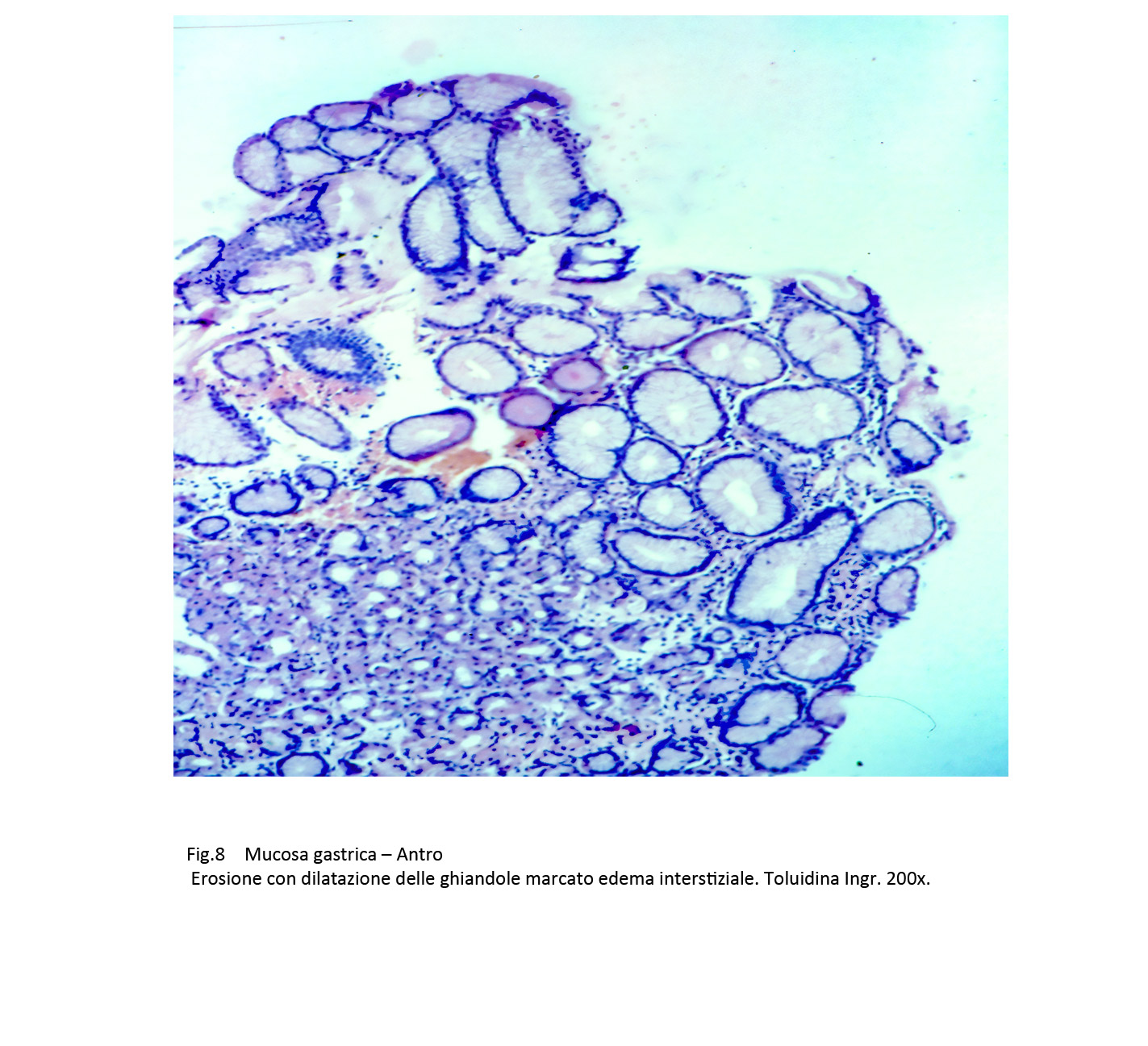

Si realizzano fenomeni di maggiore gravità caratterizzati da zone di erosione,riduzione della quota ghiandolare, flogosi a livello dello stroma con marcato edema della lamina propria; molte ghiandole appaiono dismorfe e con lume dilatato.

Fig.6  Fig.7 Fig.7  Fig.8 Fig.8

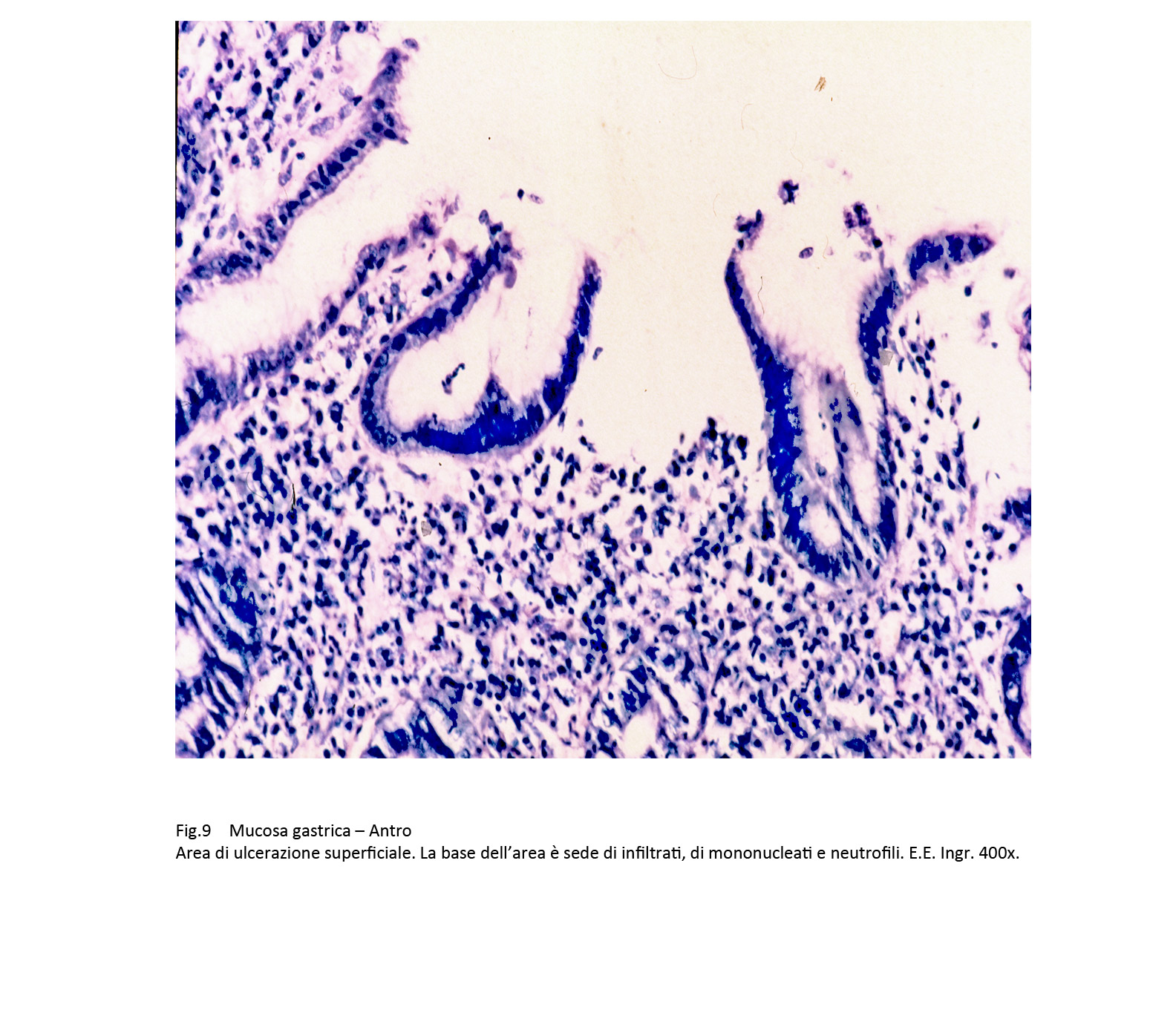

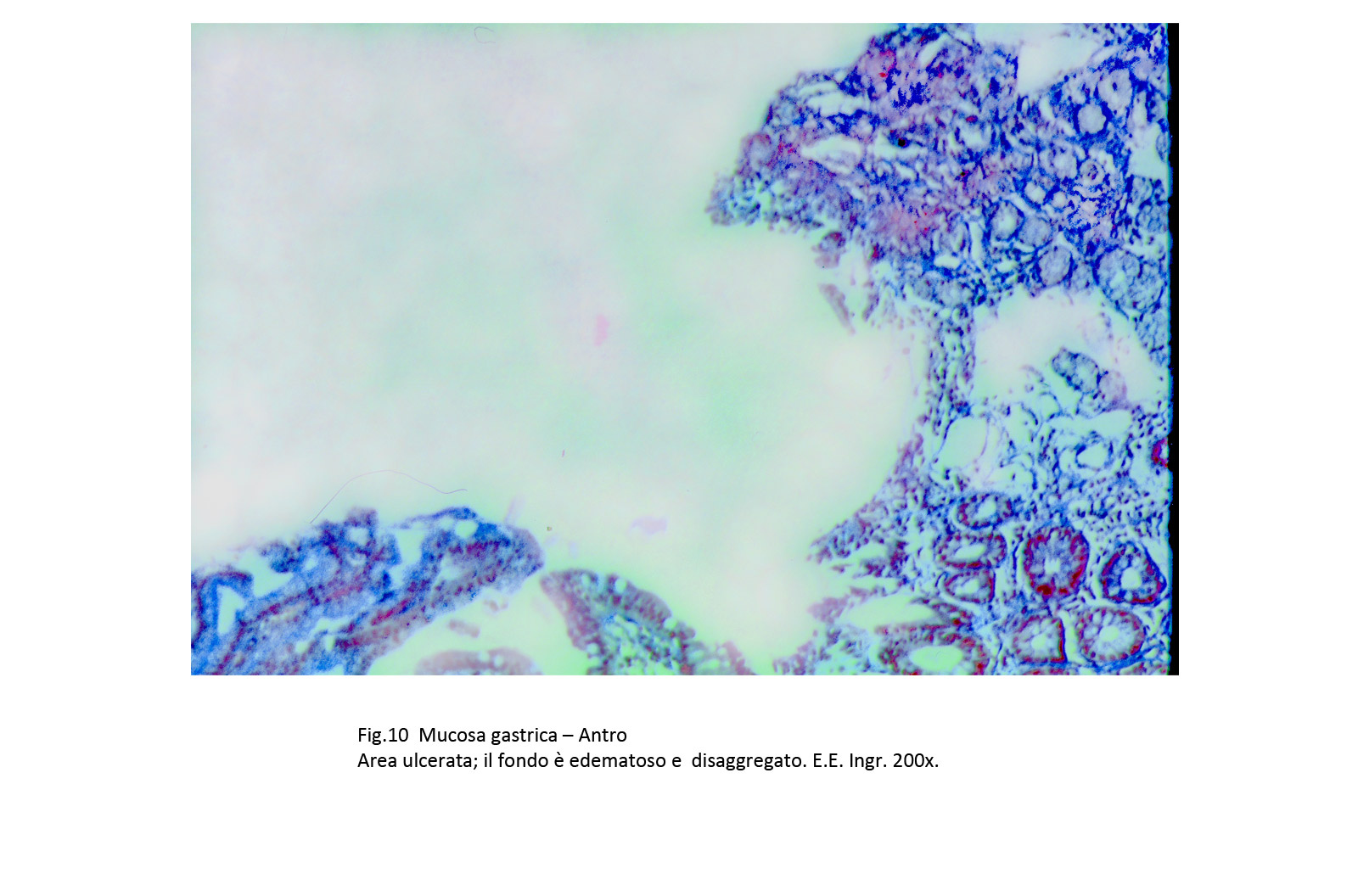

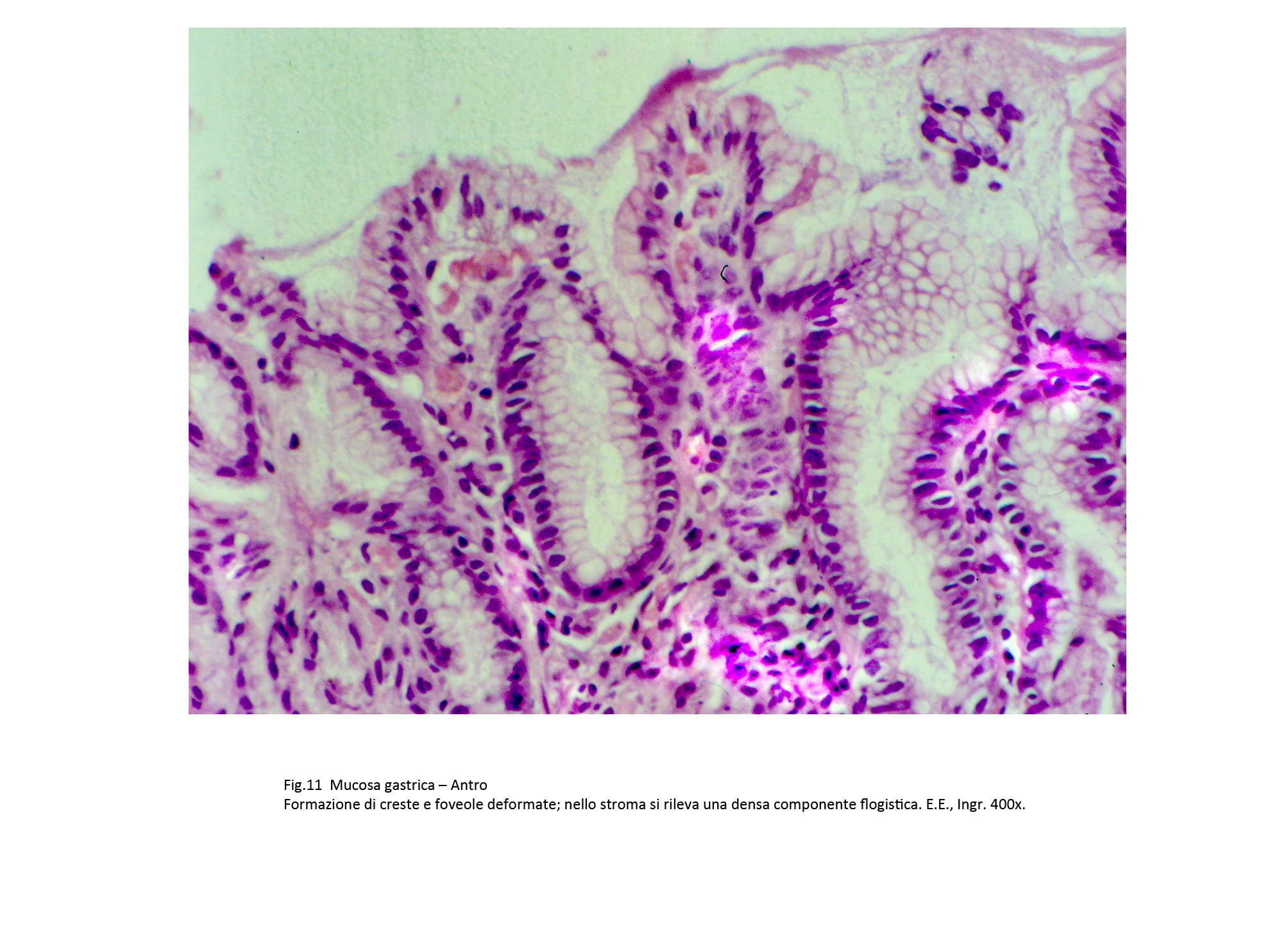

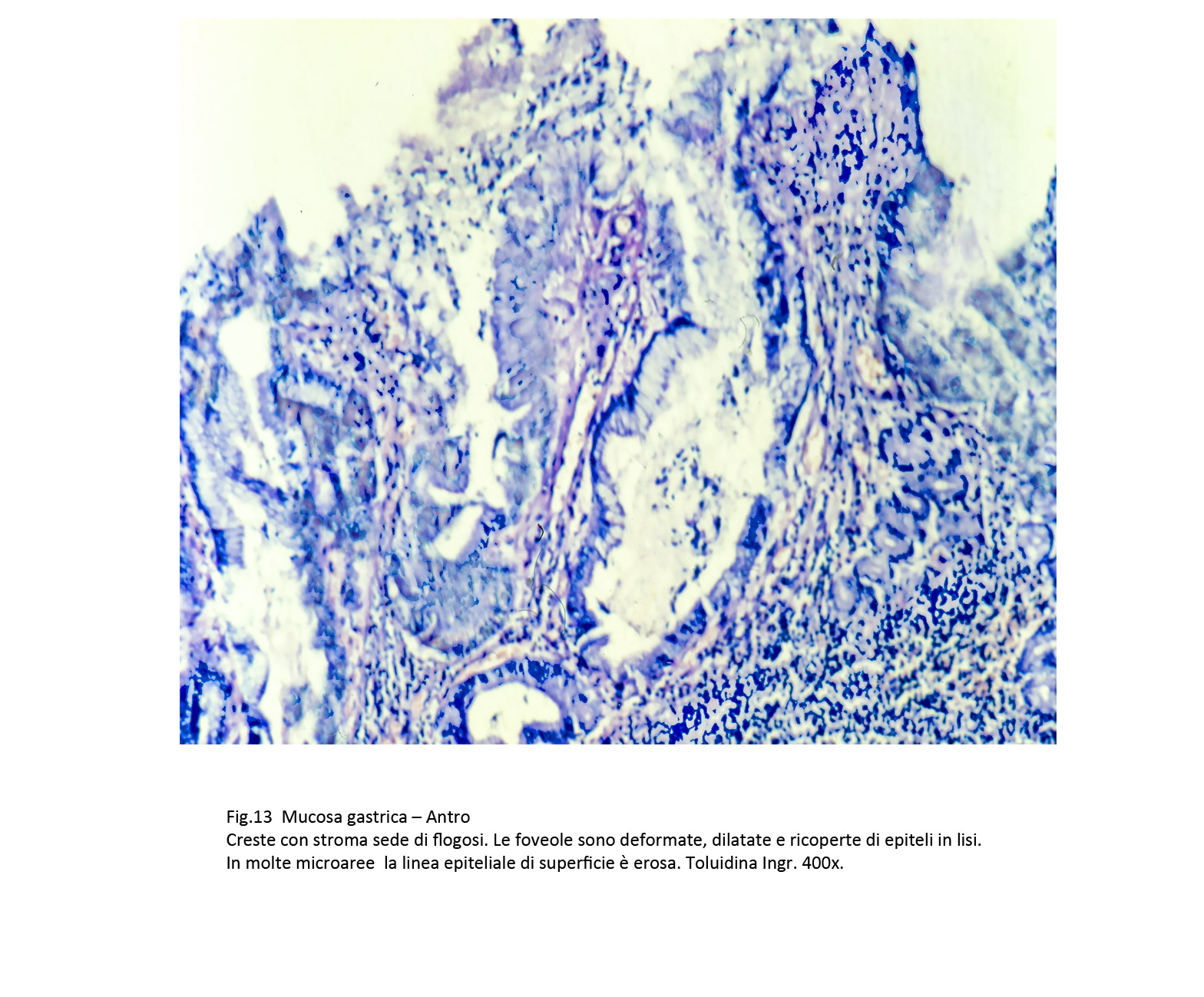

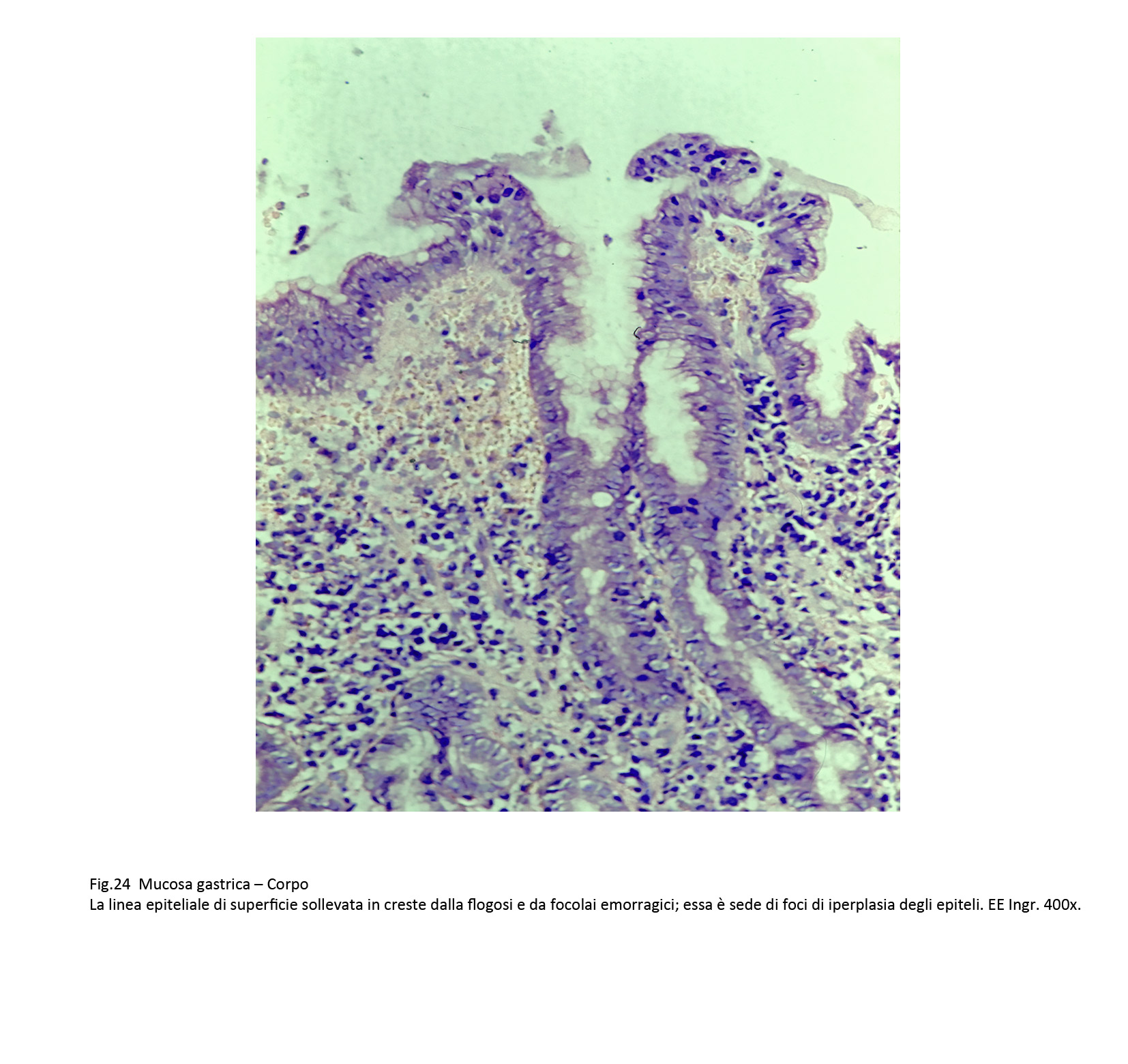

In una fase successiva la superficie della mucosa appare irregolare per la presenza di ulcere di varia estensione e profondità, da foveole allungate e distorte e per la esistenza di creste variamente conformate ed infiltrate da elementi flogistici.

Fig.9  Fig.10 Fig.10  Fig.11 Fig.11

Fig.12  Fig.13 Fig.13

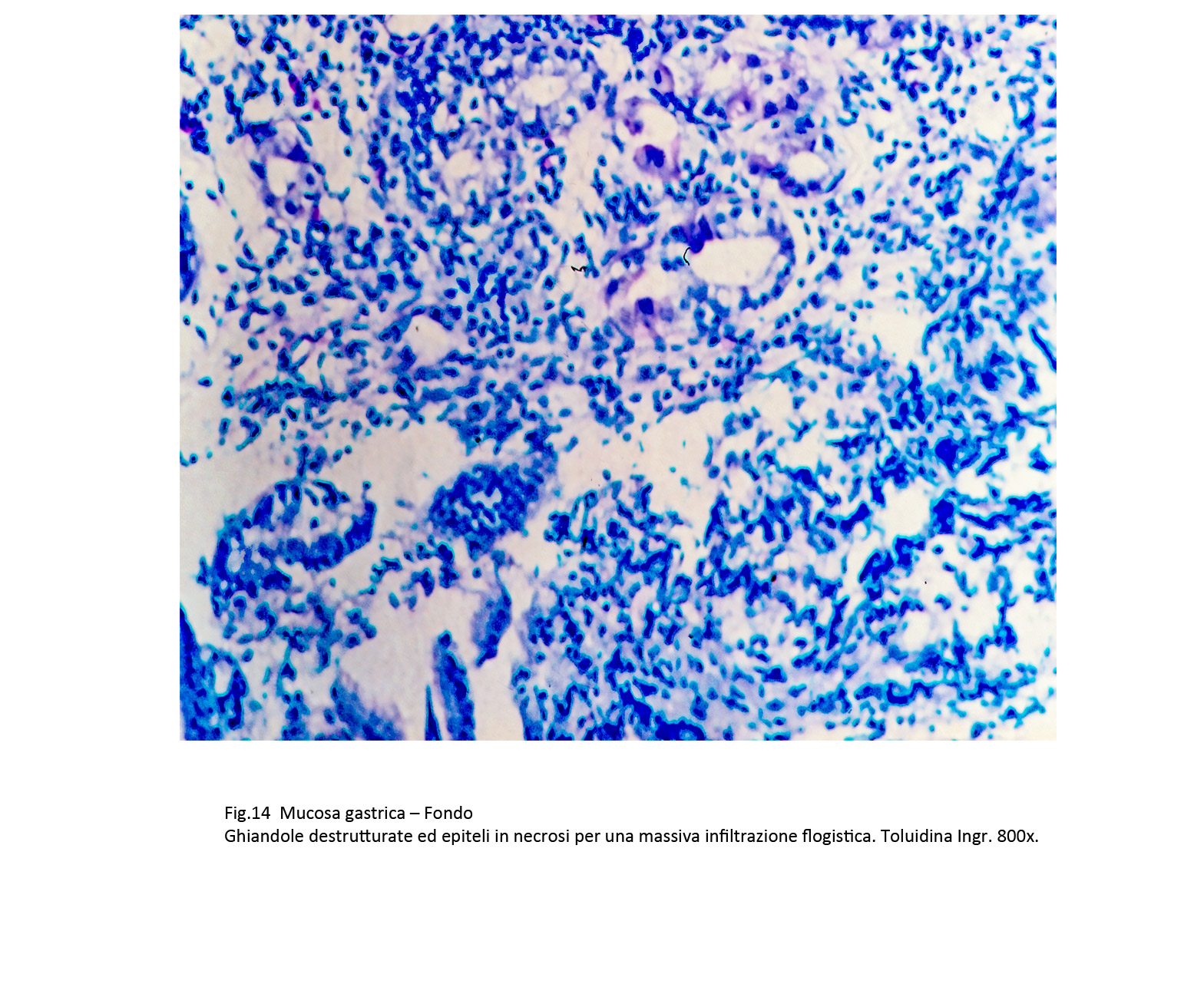

In questa fase si appalesa in modo evidente il danno indotto dalla flogosi nelle sue fasi di attivazione; esso è riconoscibile, tra l’altro, nell’infiltrazione dei neutrofili nelle ghiandole provocando necrosi degli epiteli e lisi globale delle ghiandole.

Fig.14

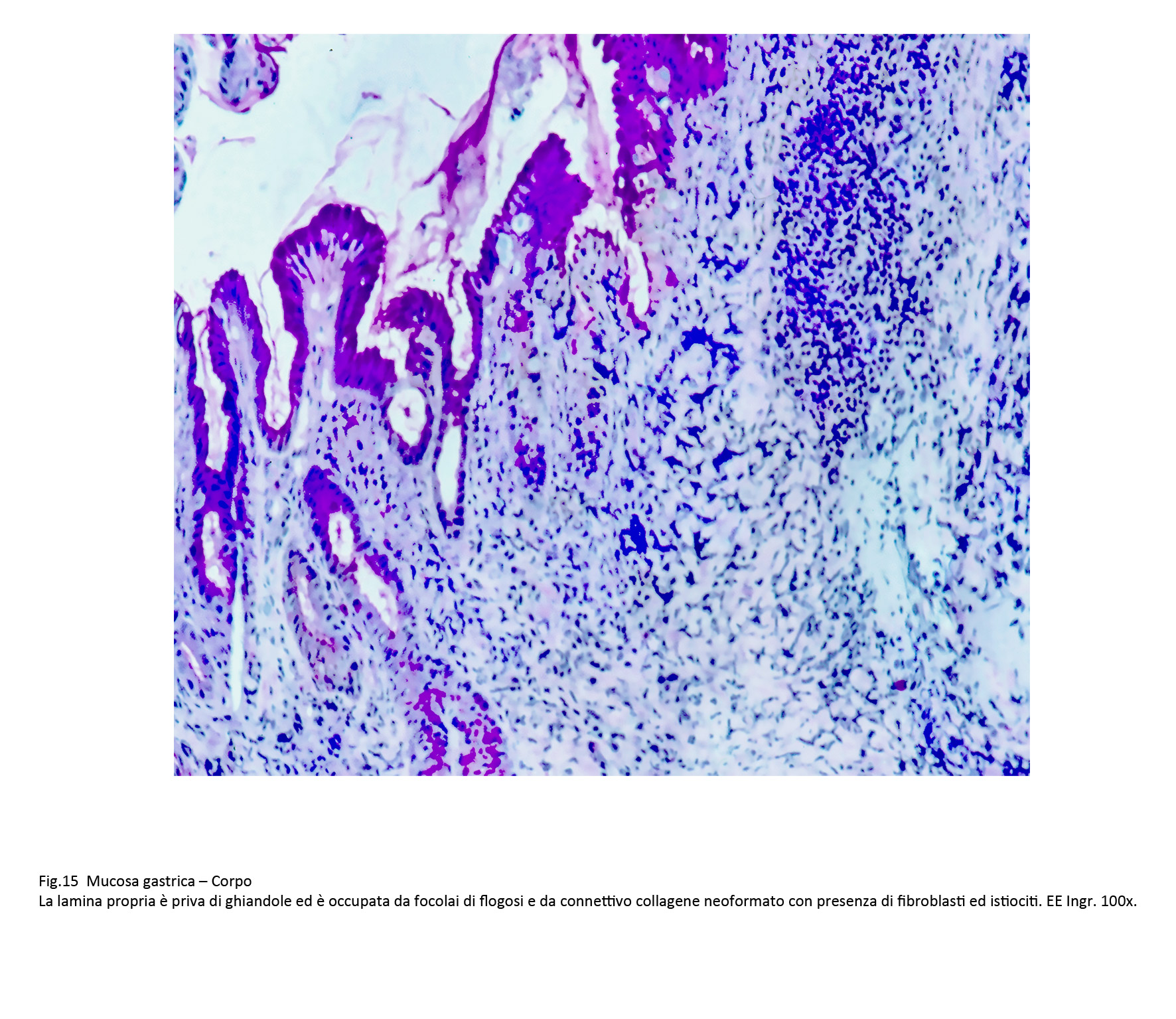

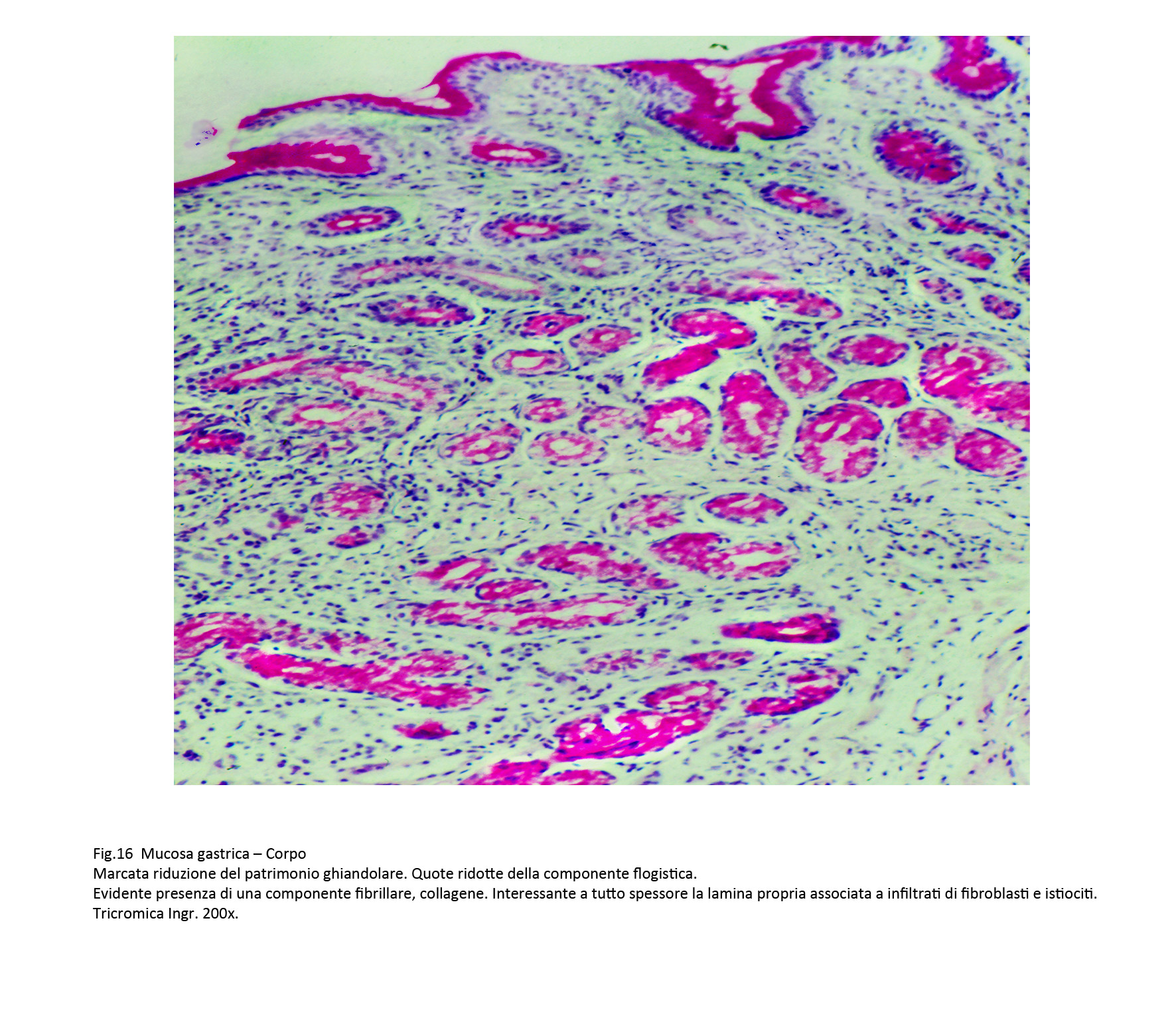

Nel corso del tempo il profilo istopatologico della mucosa si modifica per la grave riduzione,fino alla loro cancellazione,delle ghiandole e per un progressivo sviluppo delle fibre collagene, (mediante la proliferazione di fibroblasti e istiociti) fino alla fibrosi della lamina propria.

Contestualmente si ha la involuzione, fino alla scomparsa, della componente flogistica e la mucosa si stabilizza in modo definitivo in uno stato di fibrosi-cicatriziale,

Fig.15  Fig.16 Fig.16

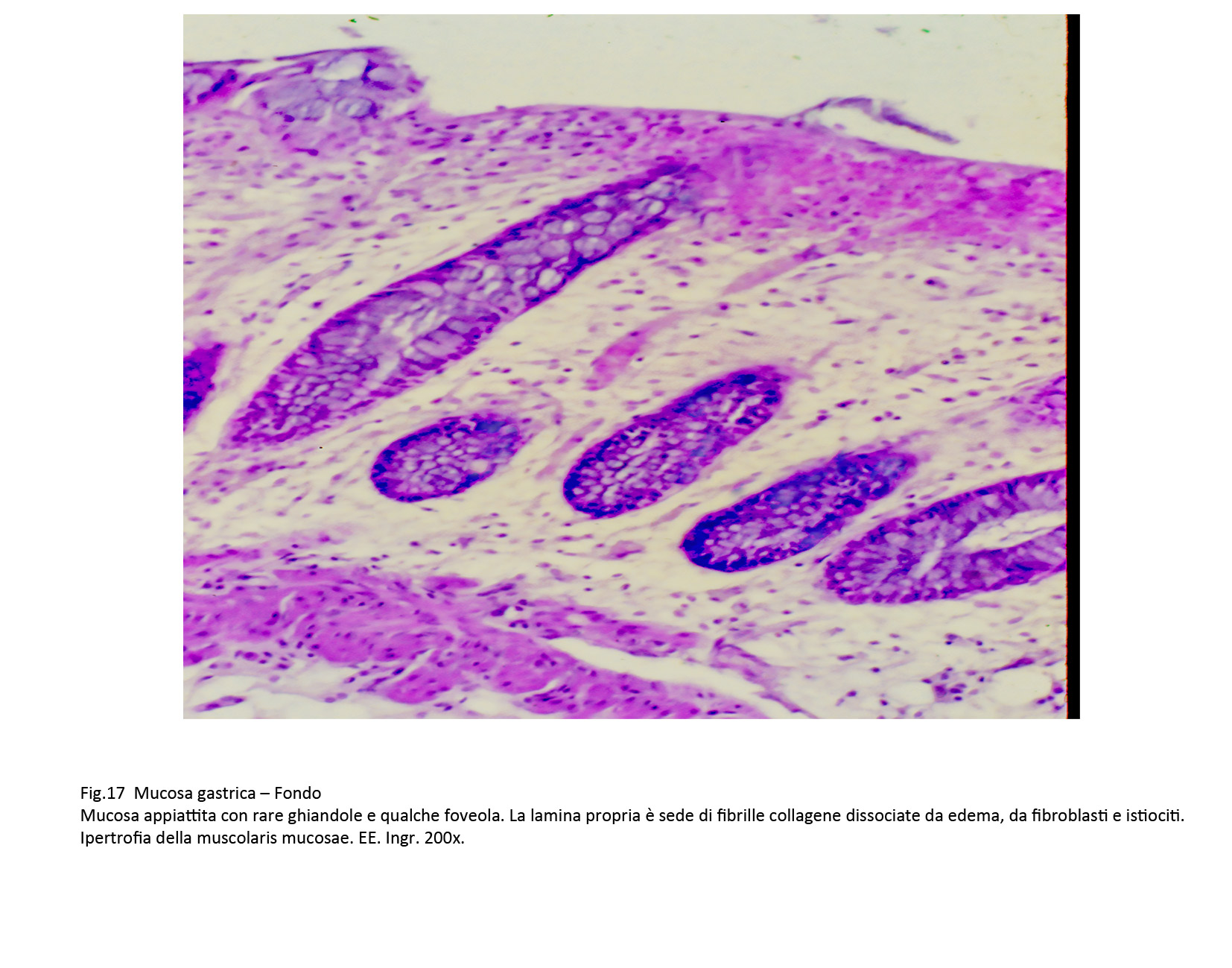

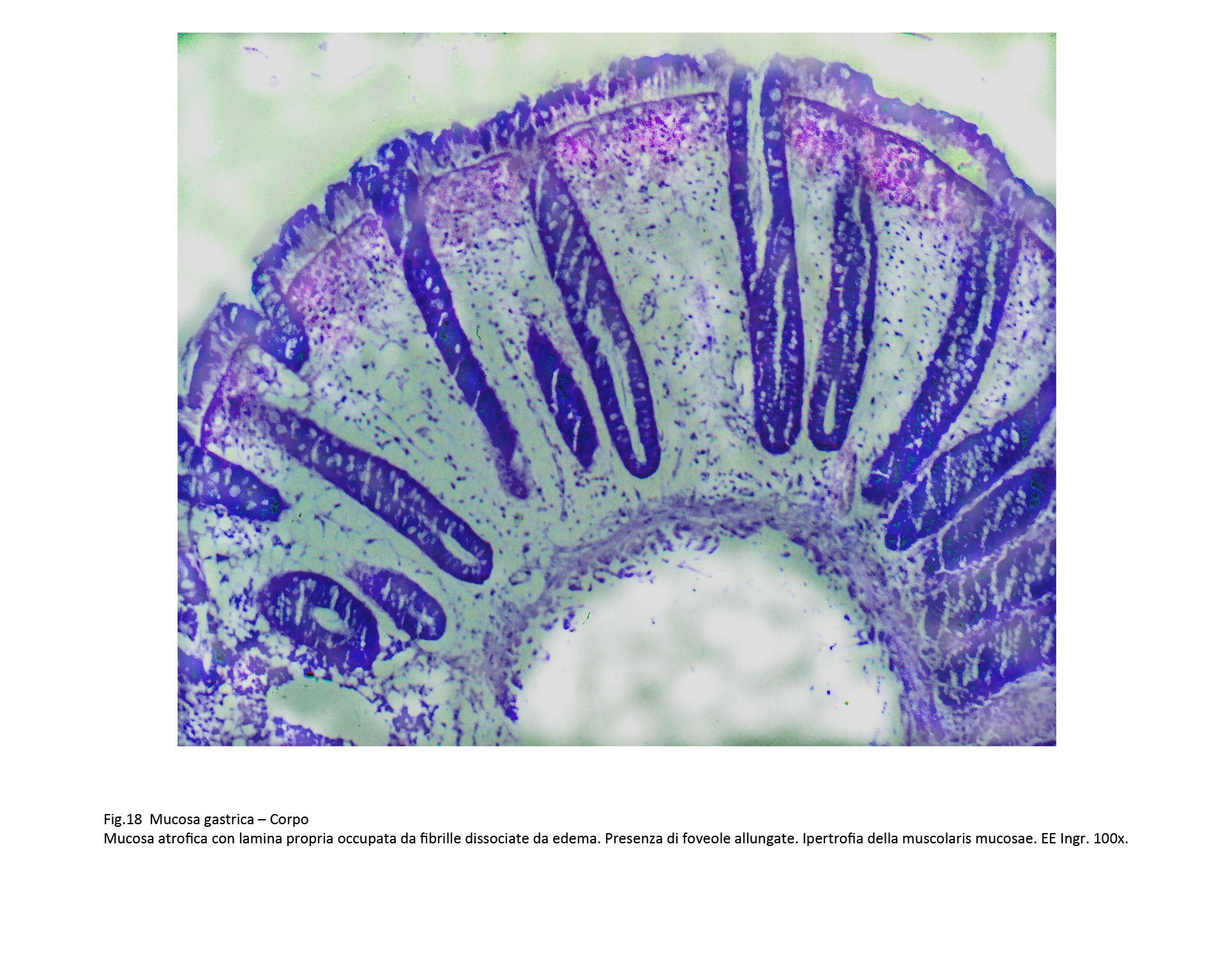

Questo processo di esaurimento della attività flogistica associato a una progressiva evoluzione fibrotica configura una mucosa appiattita, assottigliata, sostanzialmente priva di ghiandola con presenza di rare foveole allungate con una lamina propria occupata da fibre collagene e con muscolaris mucosae ispessita.

Fig.17  Fig.18 Fig.18

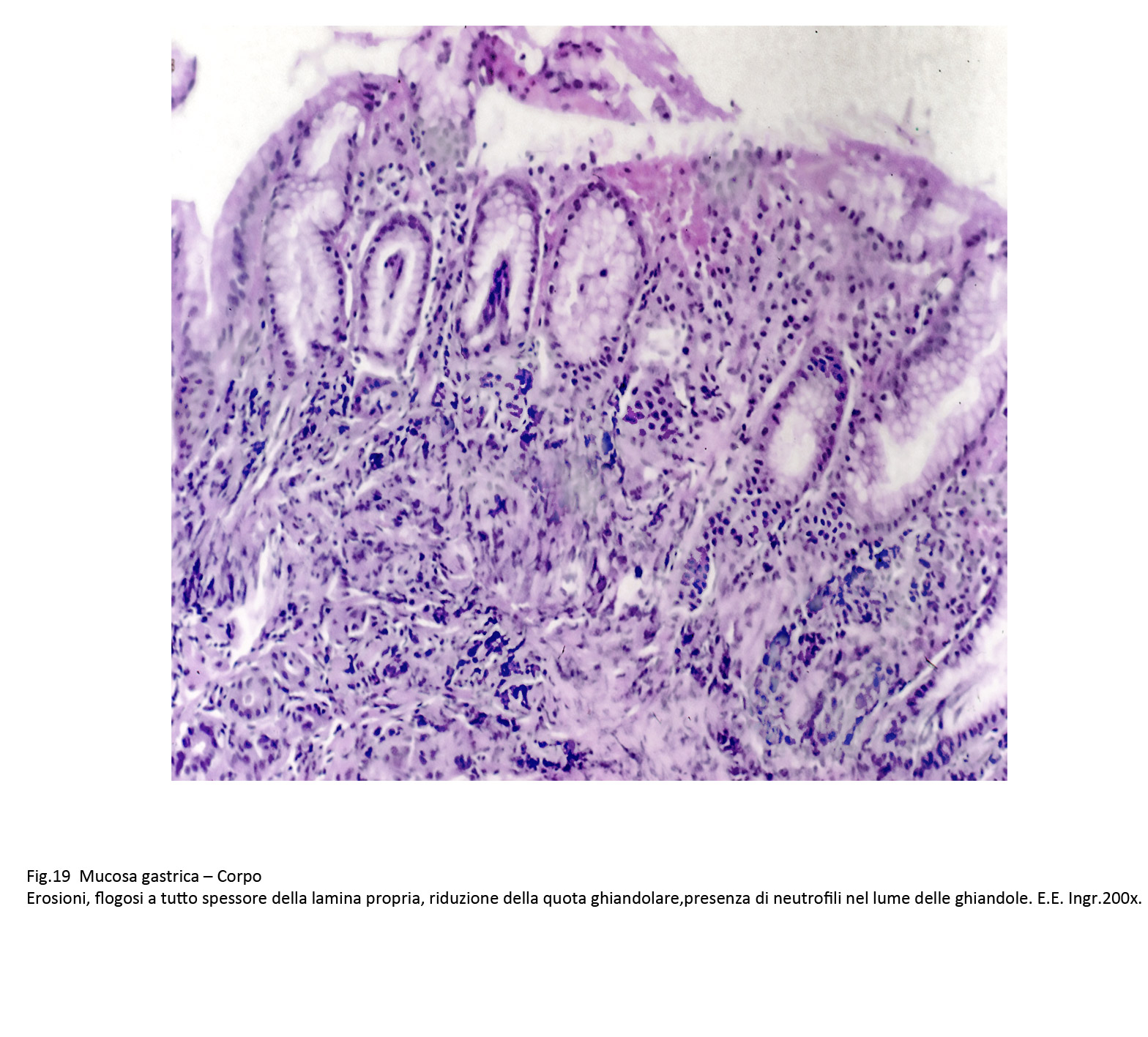

In alternativa a questo processo di gastrite cronica involvente verso lo spegnimento della flogosi con cicatrizzazione delle aree danneggiate, si appalesa un processo flogistico perdurante nel tempo , non tendente alla fibrosi, ma caratterizzato da fenomeni di iperplasia,di metaplasia, di displasia degli epiteli.

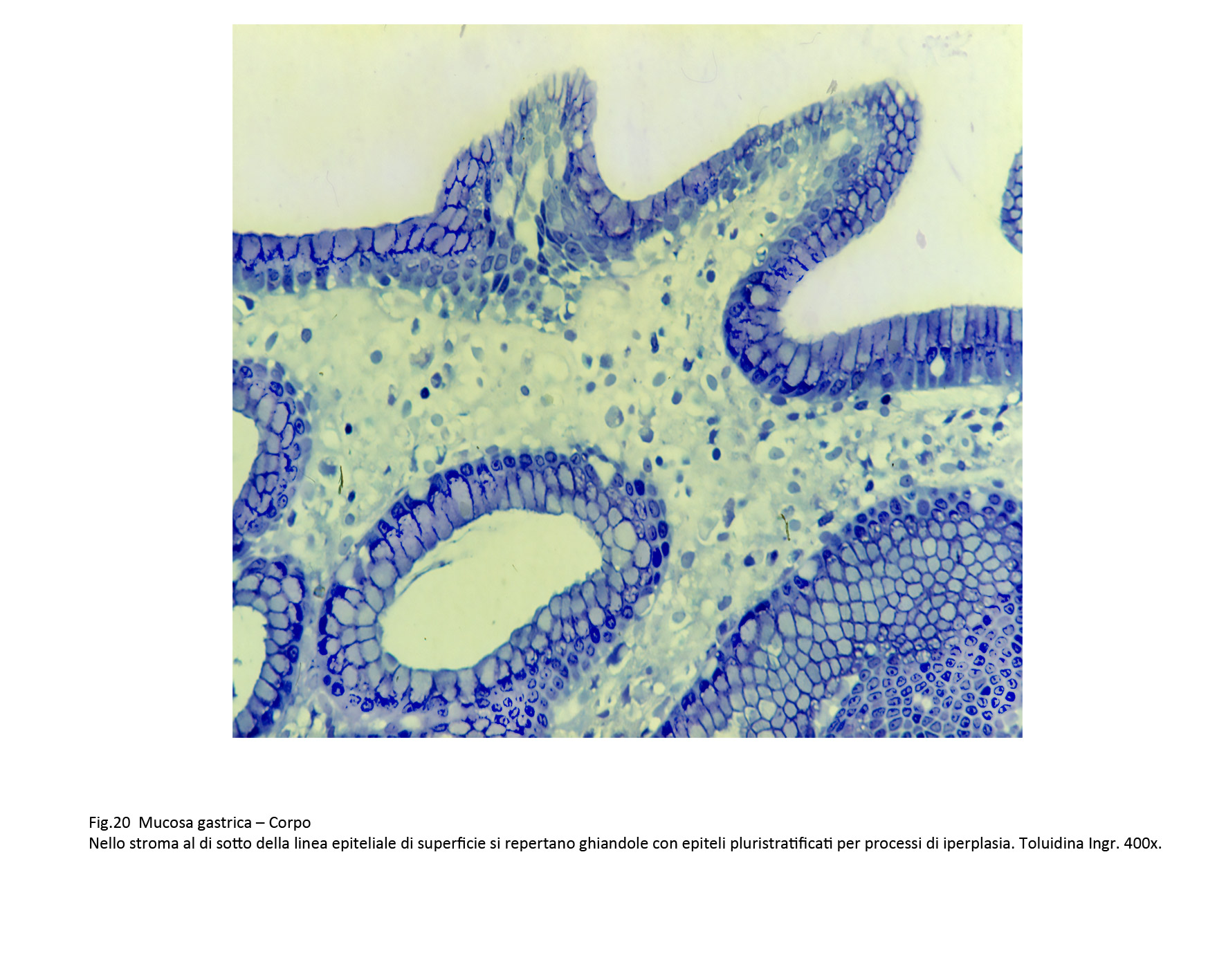

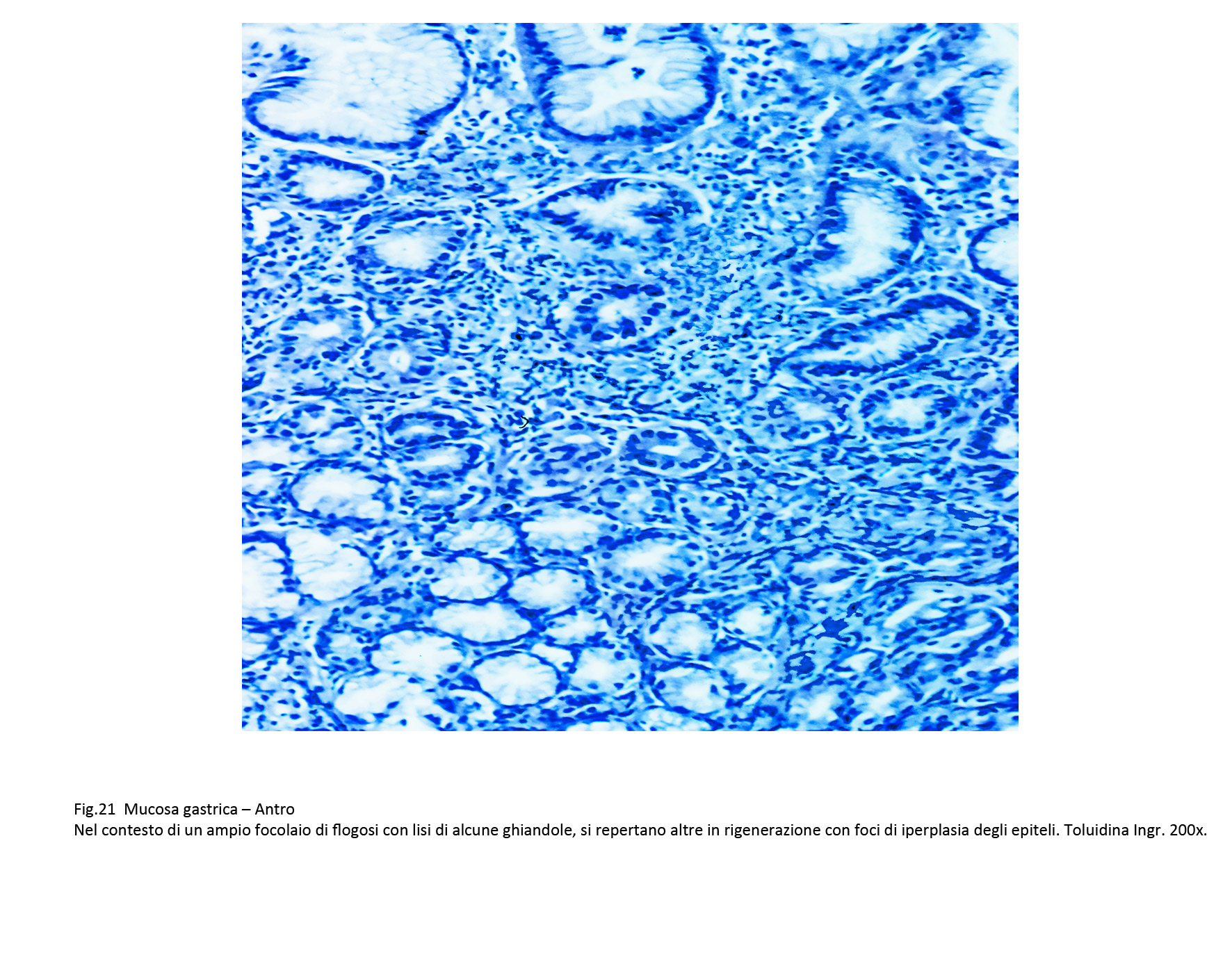

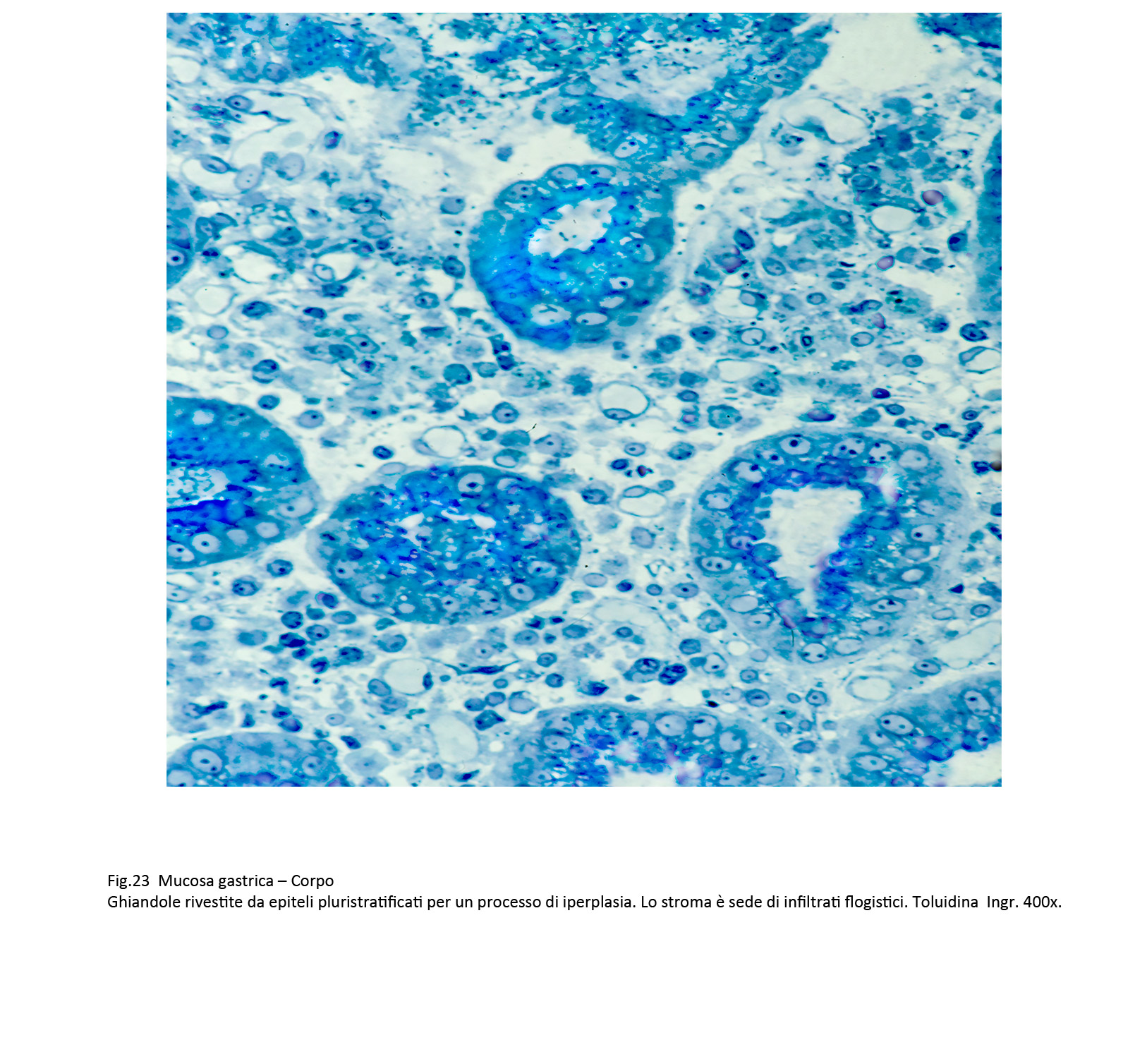

Infatti, è dato di osservare la presenza, accanto a ghiandole destrutturate con epiteli in lisi, il riscontro di altre strutture similari rivestite da epiteli disposti a strati sovrapposti per processi rigenerativi e iperplastici.

Fig.19  Fig.20 Fig.20  Fig.21 Fig.21

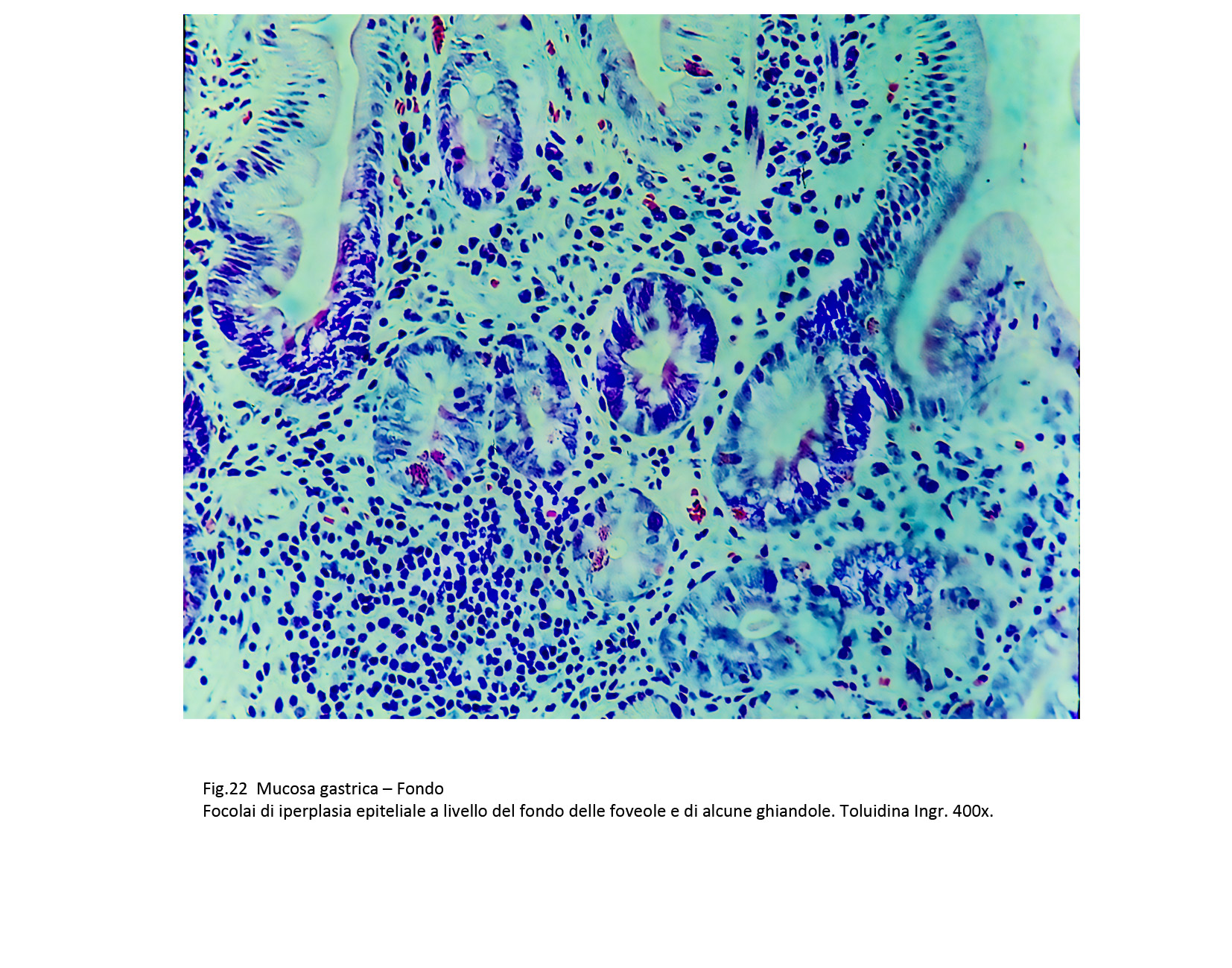

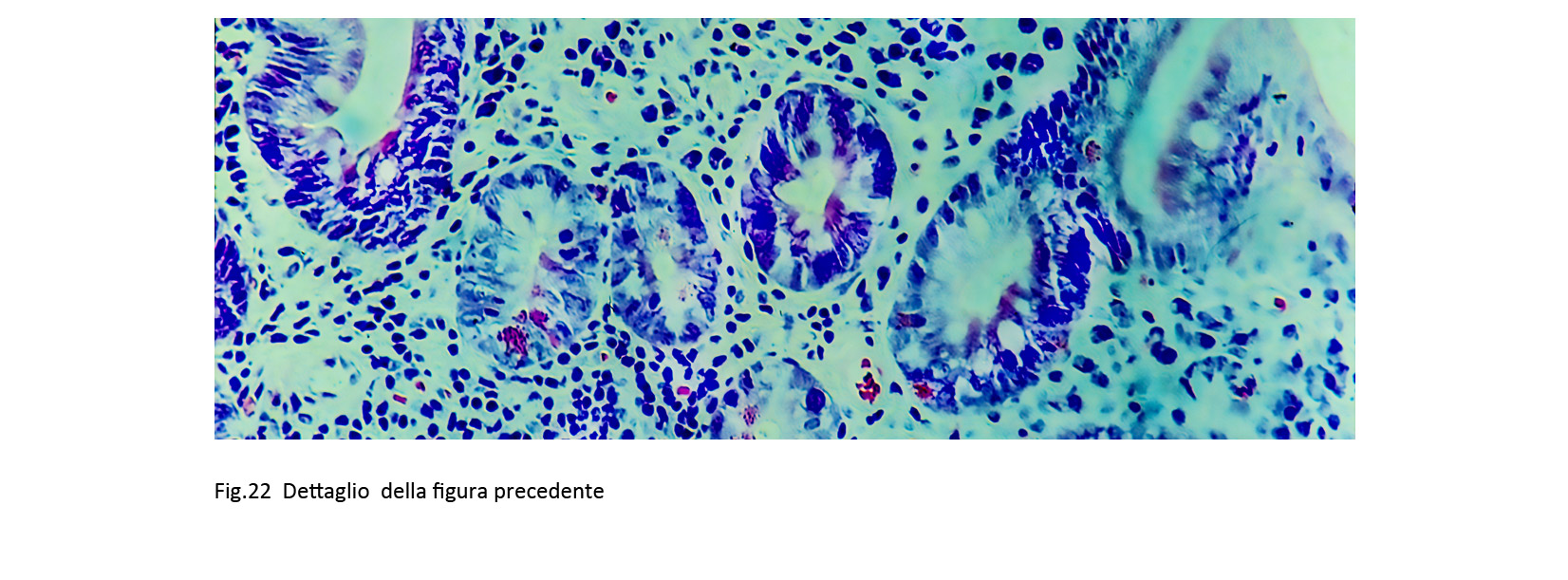

Questi reperti sono evidenziabili anche nel contesto di aree in cui gli infiltrati flogistici sono massivi e lo stroma è rimaneggiato. Focolai di iperplasia post-rigenerativa si riscontrano a tutti i livelli quali il fondo delle foveole, i dotti ghiandolari, gli epiteli di superficie.

Fig.22  Fig.22part Fig.22part

Fig.23  Fig.24 Fig.24

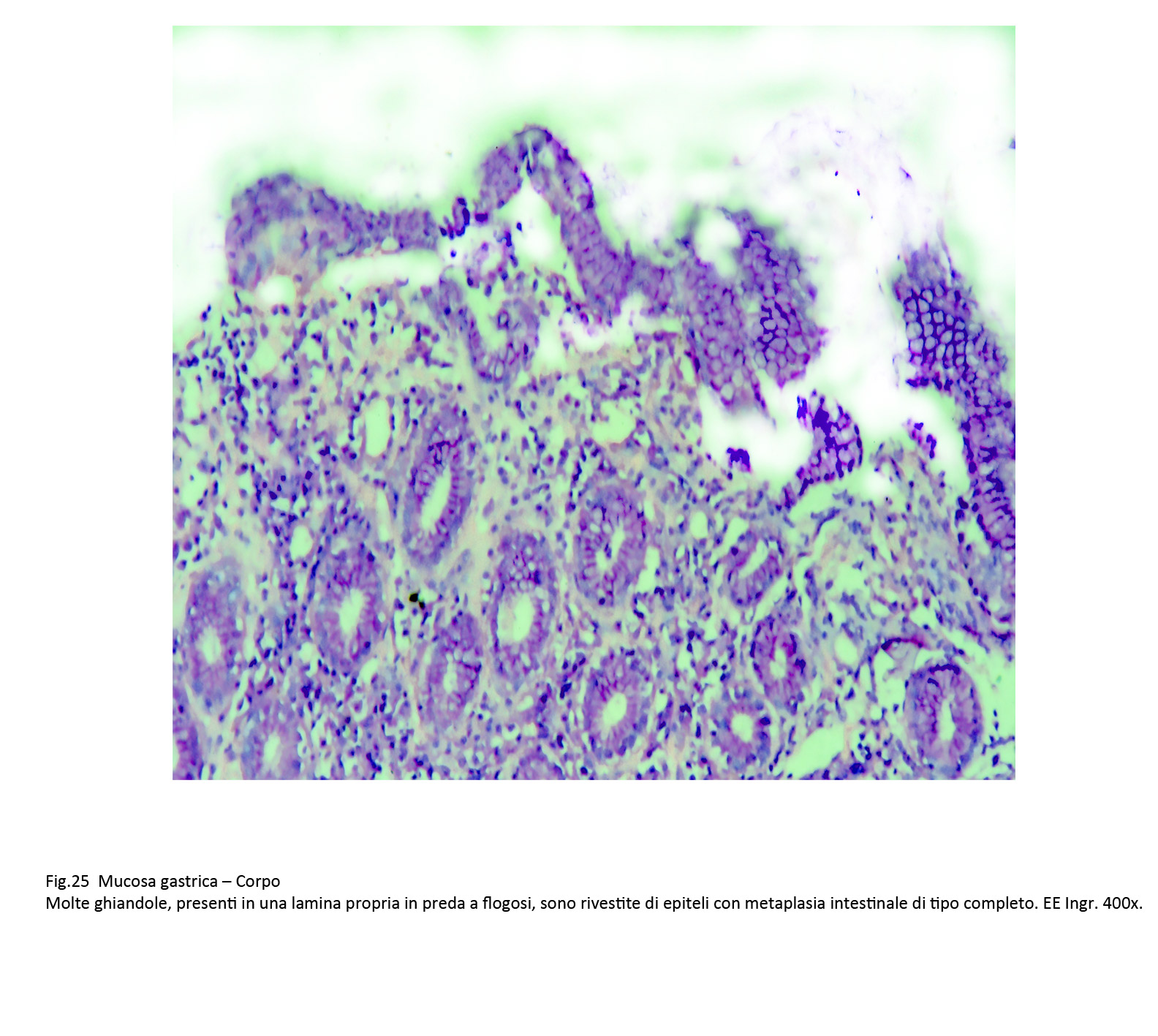

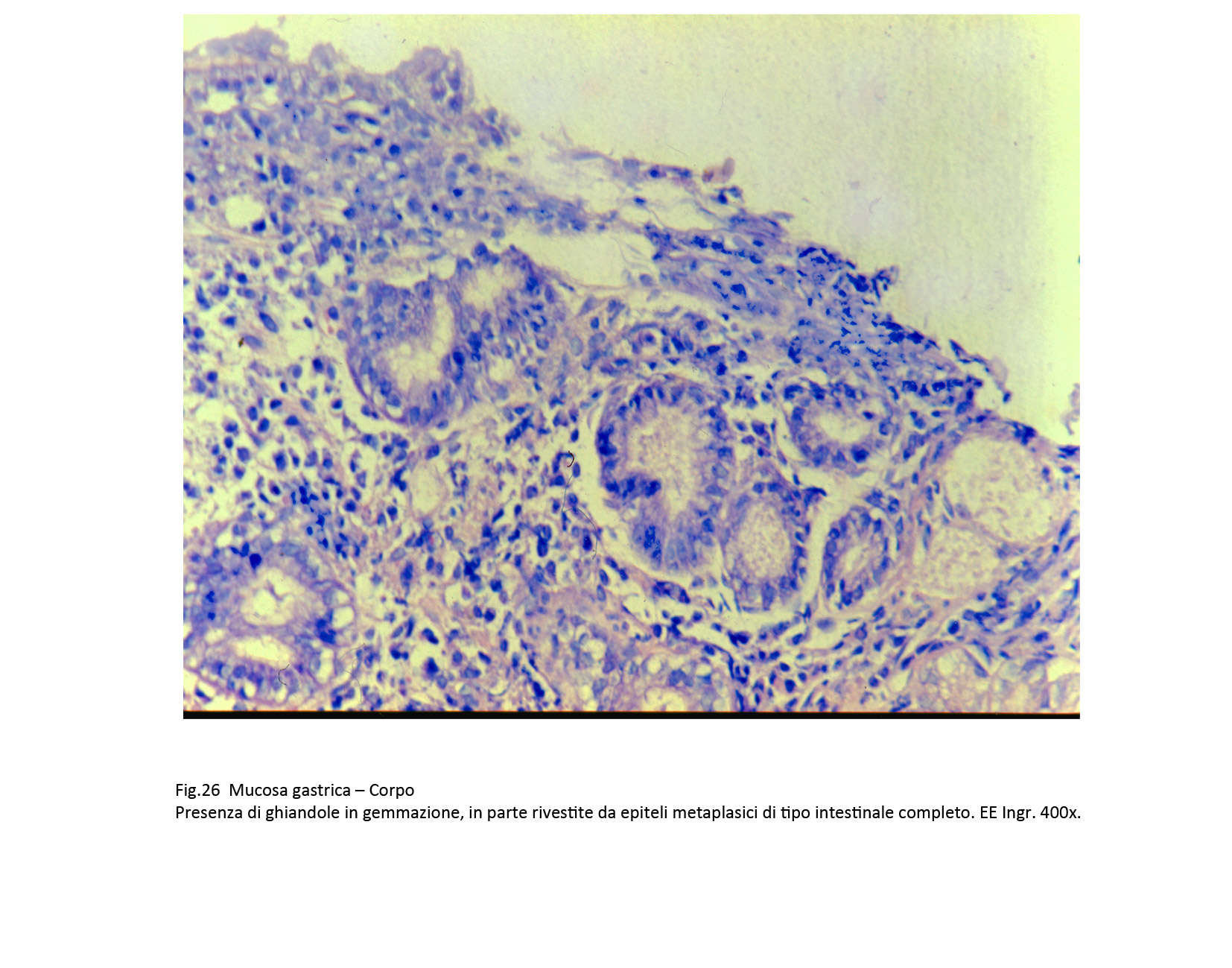

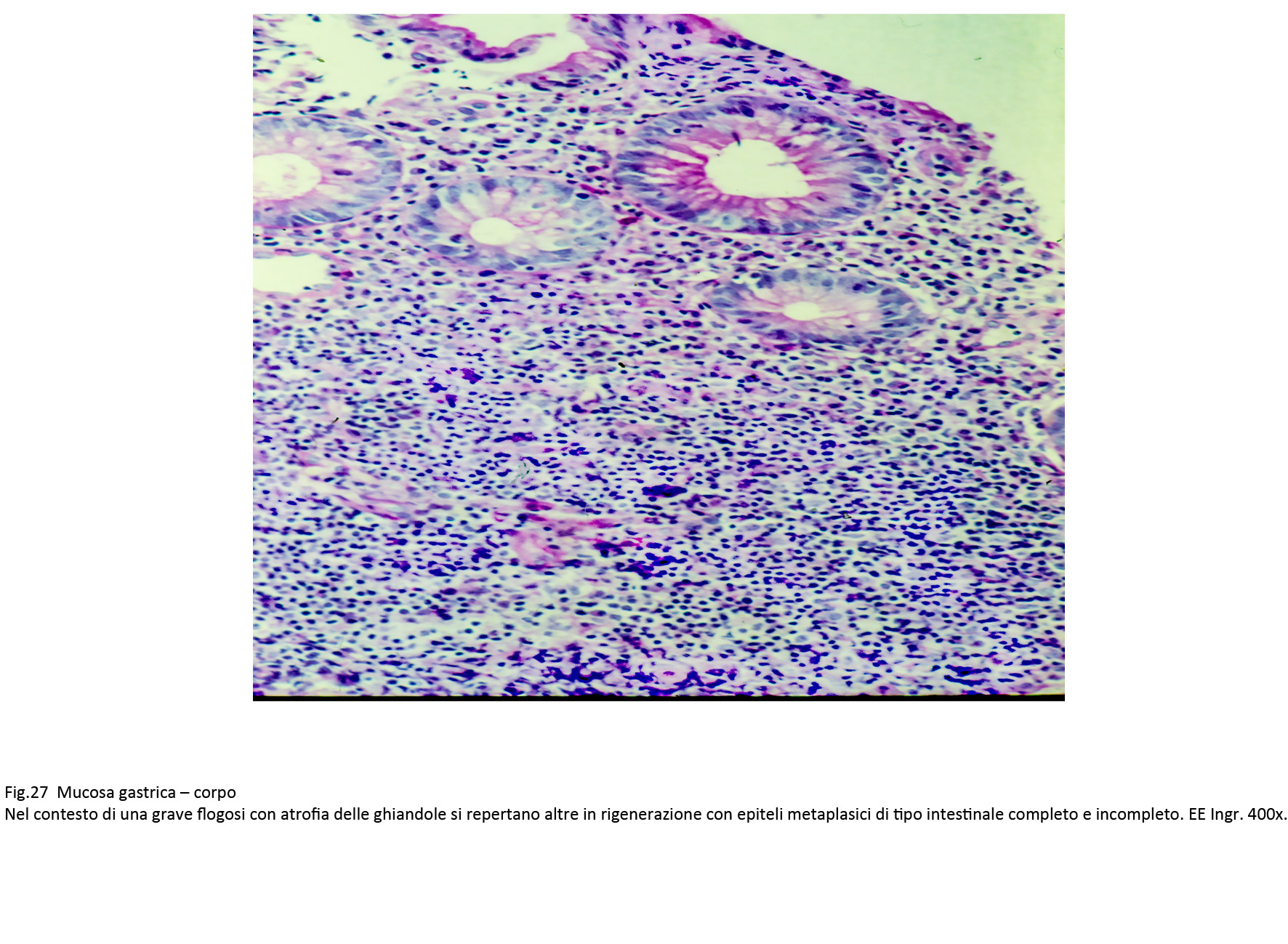

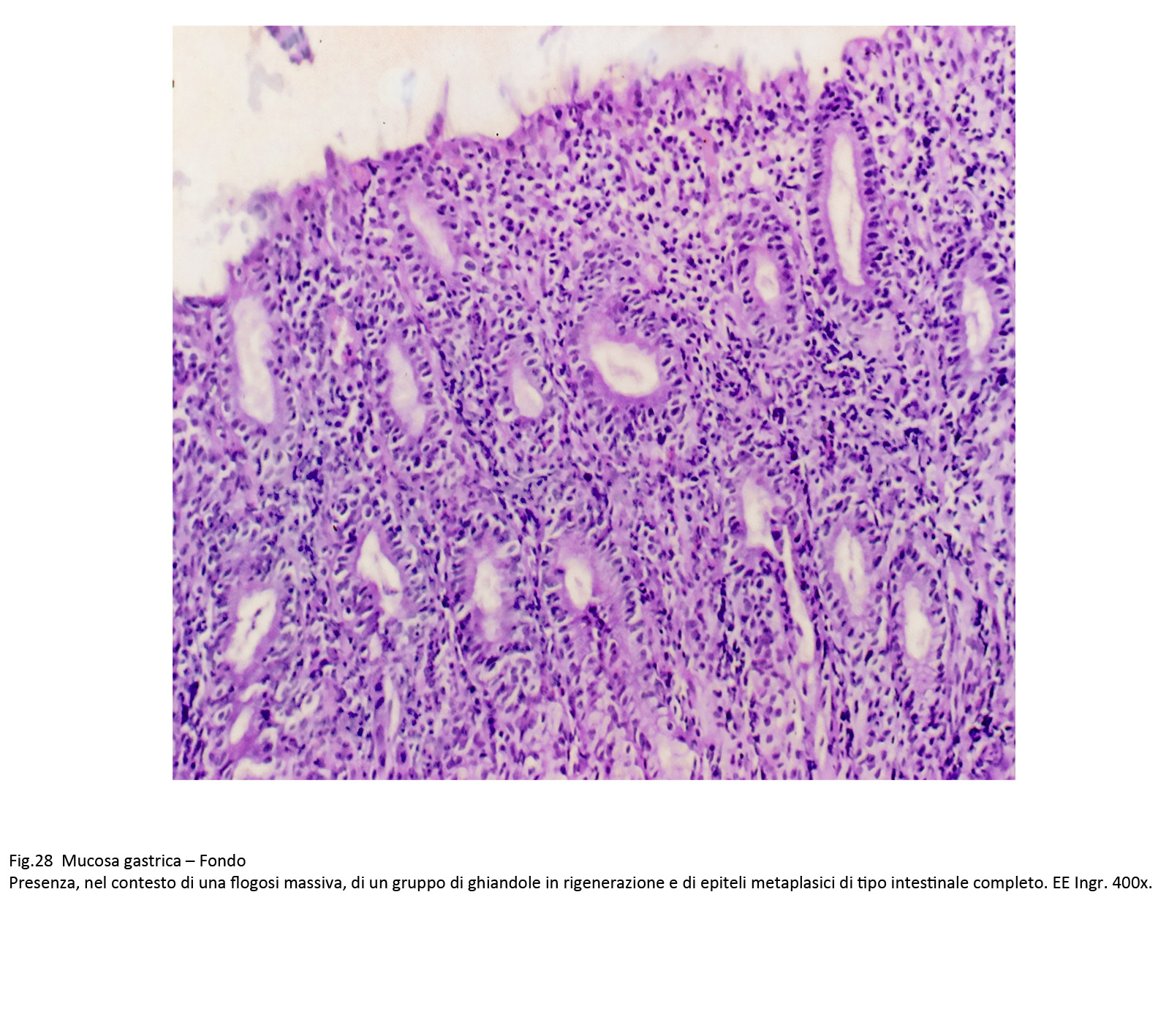

Nel corso del processo flogistico le componenti ghiandolari di questo processo rigenerativo possono perdere i caratteri morfologici degli epiteli nativi e acquisire i caratteri degli epiteli metaplasici intestinali di tipo completo,incompleto.

Fig.25  Fig.26 Fig.26

Fig.27  Fig.28 Fig.28

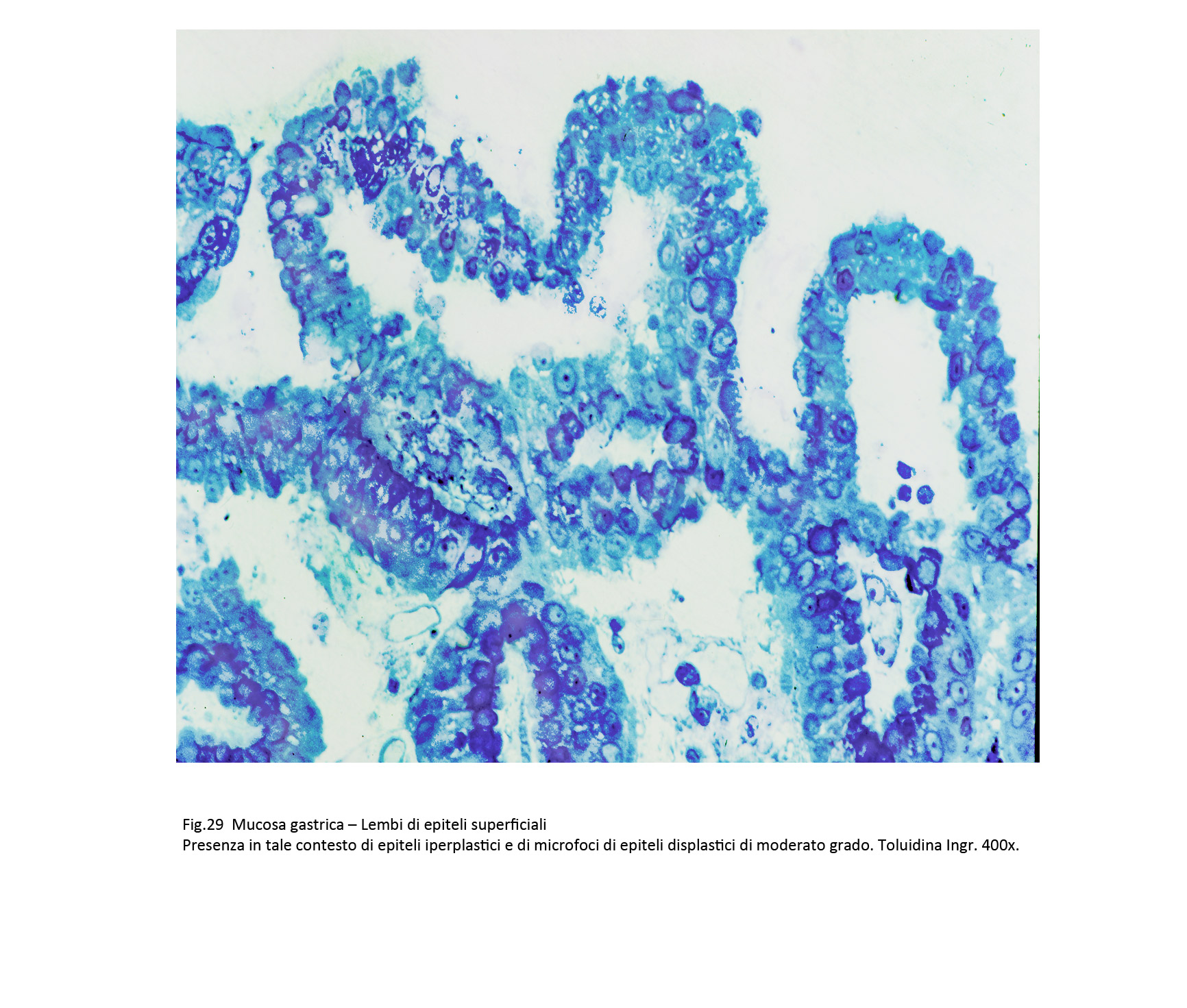

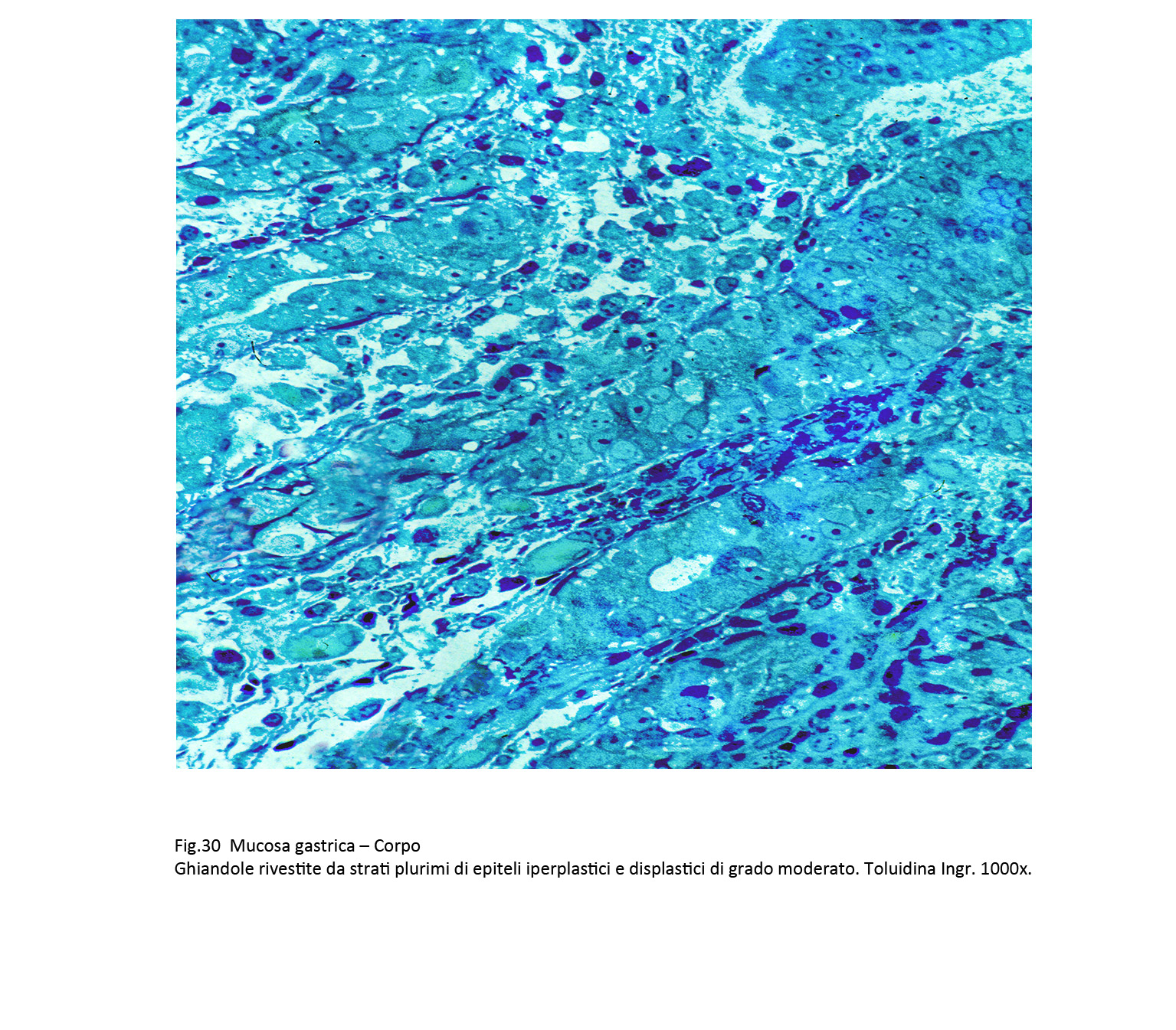

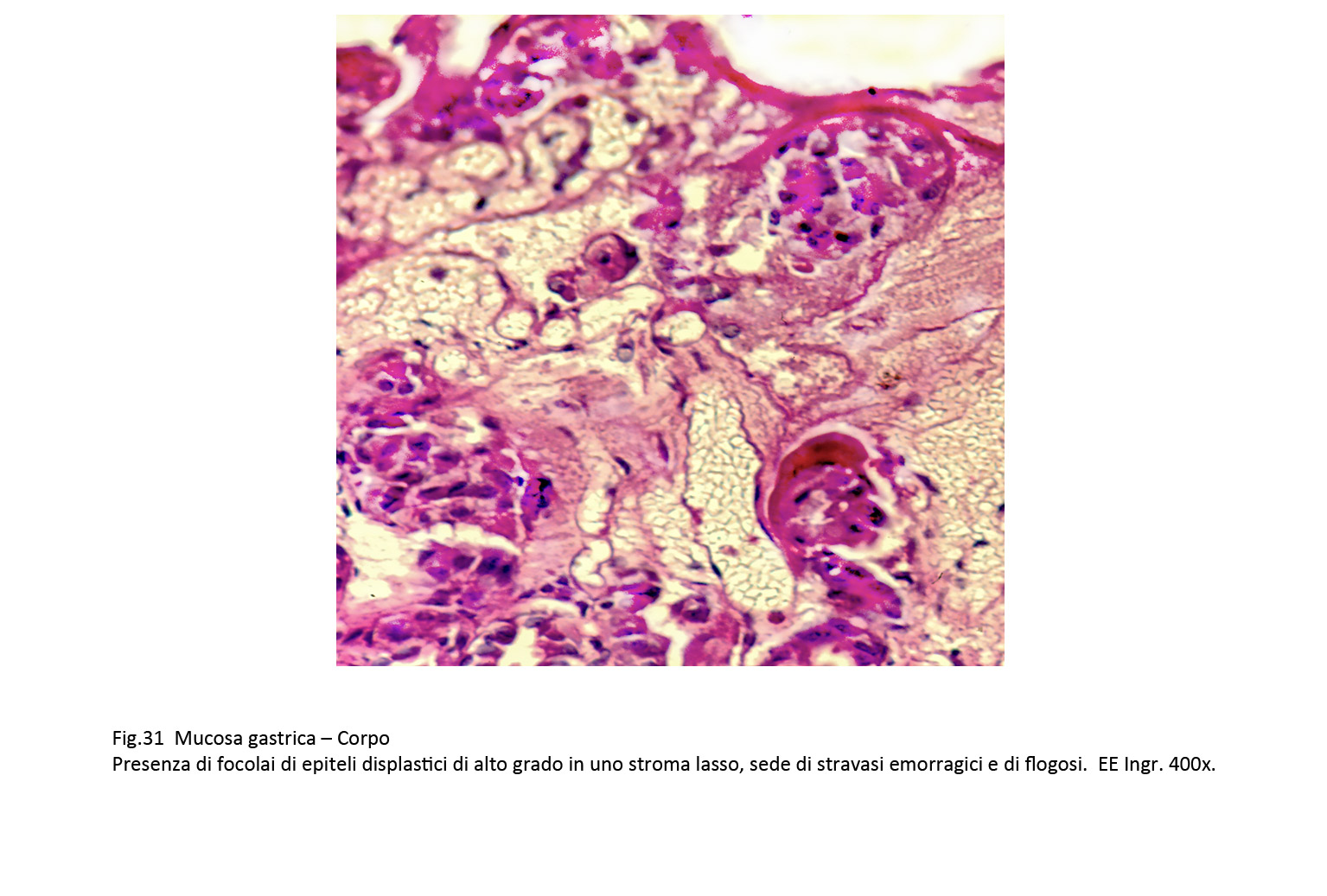

La attività proliferativa di questi epiteli metaplasici può acquisire connotati morfologici devianti per volumetria del nucleo, per il profilo delle cellule, per le connessioni intercellulari, per la loro disposizione spaziale; si manifestano focolai di epiteli displastici di lieve, medie ed alta gravità.

Fig.29  Fig.30 Fig.30  Fig.31 Fig.31

-

COMMENTO

La diagnostica istopatologica su agobiopsie di mucosa gastrica è complessa nella sua apparente semplicità.

E’ indispensabile utilizzare sezioni molto sottili e seriate per procedere a una lettura qualitativa e a una valutazione semiquantitativa.

La risposta della mucosa gastrica ai diversi fattori eziologici, nella maggior parte di questi fattori, è unitaria nella sua variabile molteplicità. Infatti nei trattati su le gastriti emerge le difficoltà di coniugare l’agente eziologico con il reperto istopatologico; ciò costringe a elaborare due classificazioni, una eziologica,l’altra morfologica.

Questa constatazione giustifica l’importanza di tenere presente le lesioni di base e valorizzare il sistema Sydney e la procedura OLGA, quali strumenti di sintesi diagnostica e prognostica su base morfologica.

Come è stato dianzi ricordato,tutte le componenti la mucosa gastrica sono determinanti per una corretta diagnosi; ma, tra queste, due richiedono una particolare attenzione:

La prima riguarda la presenza,la densità, la distribuzione dei neutrofili; la loro presenza indica l’attivazione del processo flogistico, l’aggressione alla componente epiteliale, la comparsa di processi necrotici con formazione di erosioni ed ulcere

La seconda si riferisce allo stato morfologico di tutta la componente epiteliale(epiteli di superficie, delle foveole, delle ghiandole); questa componente deve essere sottoposta ad attenti esami per valutare la coesione intercellulare, il grado del suo isomorfismo, la compattezza e lo sviluppo del citoplasma, la forma, il cromatismo e la dimensione del nucleo, la stratificazione degli elementi, le condizioni dell’attività secretiva esocrina ed endocrina. In tale contesto si coglie la eventuale presenza di epiteli metaplasici e displasici; questi elementi richiedono una analisi qualitative e semiquantitativa; analisi che diventa ardua nei casi in cui si riscontrano epiteli con displasia grave e si pone la necessità di una diagnosi differenziale con l’adenocarcinoma in fase iniziale.

|