EMANGIOBLASTOMA: Profilo Ultrastrutturale e considerazioni istogenetiche

Luigi Cuccurullo

|

INTRODUZIONE

L’emangioblastoma è un tumore benigno, circoscritto , privo di capsula di contorno ed è ad accrescimento espansivo; esso è costituito da due componenti: una vascolare, l’altra formata da cellule stromali.

La quota vascolare è ben sviluppata, si ritrova nella intera neoplasia e fornisce l’aspetto caratterizzante di questo tumore; infatti, esso è stato classificato tra i tumori vascolari del sistema nervoso centrale (WHO, 2007).

Anche la quota di cellule stromali è ben rappresentata e in alcune aree è cospicua rivelandosi come

presenza non di supporto, ma co-partecipante alla formazione e allo sviluppo della neoplasia.

Le modalità della disposizione spaziale e delle interazioni di queste due componenti ha permesso di riconoscere la esistenza dei seguenti due sottotipi: variante reticolare, variante cellulare.

La prima (variante reticolare) è caratterizzata dalla commistione delle due componenti con immagini, rappresentate da cellule stromali attorno e tra i vasi.

La seconda(variante cellulare) è data da insule di cellule stromali organizzate a disegnare travate, cordoni o aggregati informi. (Human Pathol., 2006, 37, 1452-7) (Int.J. Exp. Pathol. 2007, 88, 311-24).

Le osservazioni istopatologiche hanno documentato la tendenza delle cellule stromali a differenziarsi acquisendo i caratteri degli endoteli e dei periciti disponendosi finalisticamente ad organizzare strutture vascolari (angiogenesi). (Histol. Histopathol. 2009, 24, 209-69).

Mediante le stesse metodiche di istopatologia è stato rilevato,inoltre, che molte di queste cellule stromali hanno il loro citoplasma colmo di gocciole lipidiche e acquisiscono progressivamente i caratteri di adipociti maturi (Surg. Neurol, 2007, 67, 239-45).

Questo loro pleomorfismo, questa loro capacità di differenziarsi in senso angiogenetico e in quello lipocitico inducono a ritenere che questi elementi non siano da considerare semplici cellule stromali da impalcatura di sostegno, bensì elementi stem. (Int.J. Exp. Pathol. 2007, 88-311-24) (Surg. Neurol. 2007, 67, 239-45) (Life Sci. 2015, 141, 61-73)

Questa interpretazione fornisce un significato nuovo e una valenza importante alle cellule stromali le quali acquisiscono il ruolo di elementi essenziali nella struttura e nello sviluppo dell’emangioblastoma.

Questo lettura su la natura delle cellule stromali ha ispirato numerose ricerche di microscopia luce, di immunoistochimica, di biologia molecolare e di microscopia elettronica.

La utilizzazione di quest’ultima metodologia si è rivelata importante e decisiva per conoscere i caratteri ultrastrutturali delle cellule stromali documentando le progressive fasi di differenziazione in senso angiogenetico o lipogenetico. (Ultrastr. Pathol. 1999, 23, 299-310) (Ultrastr. Pathol. 2013, 37, 318-27).

L’acquisizione di questi dati contribuiscono a meglio definire la struttura dell’emangioblastoma e a a ridurre le numerose incertezze circa la sua istogenesi. (Can J. Neurol. 2012, 39, 821-7).

CARATTERI MORFOLOGICI

Le osservazioni al microscopio luce e al microscopio elettronico,di seguito documentate, sono state effettuate su casi di emangioblastoma variante reticolare.

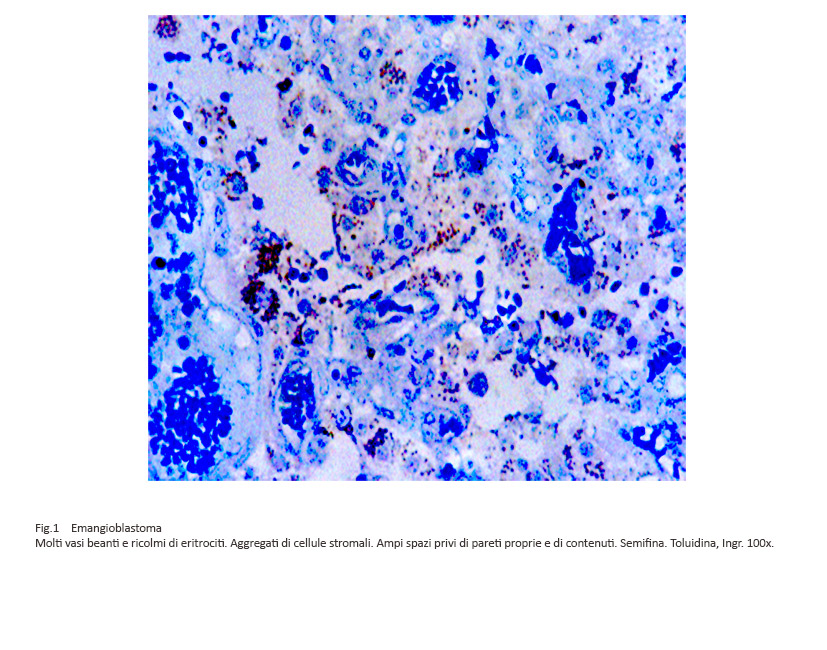

In modo costante e ripetitivo è stata rilevata una commistione di strutture vascolari e gruppi di cellule stromali, commistione caotica per assenza di qualsiasi disegno architettonico.

Fig.1

La morfologia di questo tumore viene molto spesso profondamente modificata da alterazioni del microcircolo della neoplasia; infatti, in conseguenza della alterata permeabilità dei vasi e della loro intrinseca semplicità e fragilità strutturale si hanno fenomeni di edema e di stravasi emorragici.

In conseguenza dell’edema si hanno fenomeni di rarefazione, di rigonfiamento idropico, di lisi delle cellule con diastasi degli spazi intercellulari fino alla formazione di escavazioni, (micropseudocisti) contenenti materiale amorfo; in conseguenza di stravasi emorragici si hanno processi di distruzione cellulare di dimensione focale, zonale, globale in proporzione alla gravità ed estensione dello spandimento emorragico.

Le due componenti dell’emangioblastoma, dianzi ricordate,( vascolare e cellule stromali) , per motivi intrinseci alla loro struttura, richiedono descizioni in paragrafi separati e questa esigenza descrittiva viene soddisfatta tenendo sempre presente l’ unità nosologica della neoplasia.

La componente vascolare è ben sviluppata ed è distribuita in modo disomogeneo nell’intera neoplasia.

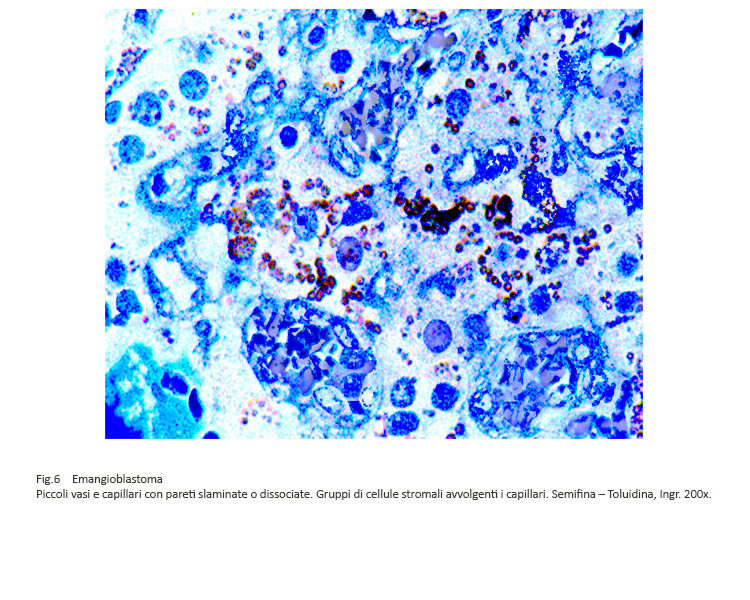

Essa è costituita da gruppi di piccoli vasi e da numerosi capillari, dei quali molti in corso di differenziazione.

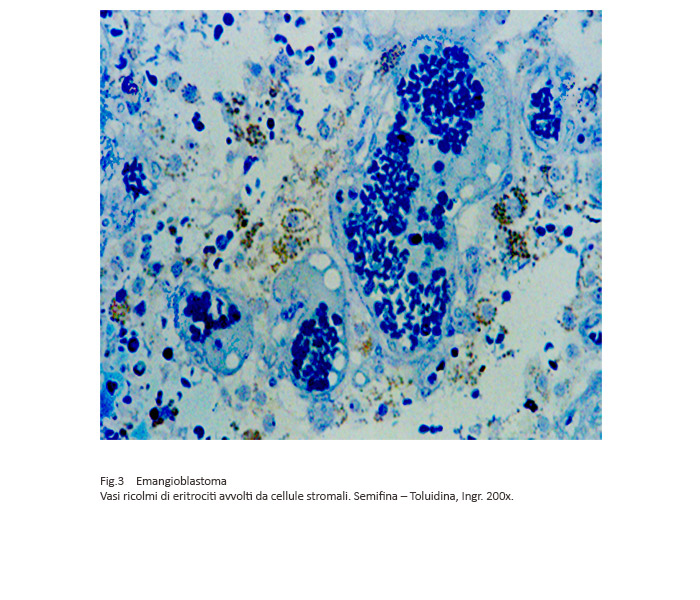

I piccoli vasi hanno lume beante e sono ricolmi di eritrociti; le superfici interne sono rivestite da endoteli monostratificati; questi elementi rivelano una morfologia diversificata; infatti, in alcuni vasi sono sottili laminari, in altri sono globosi,voluminosi, sporgenti nel lume.

Fig.2

Questo rivestimento endoteliale poggia su una membrana basale di spessore variabile , la quale a sua volta è circondata da uno strato fibrillare, frequentemente sede di ialinosi; la parete vascolare così costituita è avvolta da strati di cellule stromali con tendenze a differenziarsi in senso pericitario.

Fig.3

In diversi campi microscopici questi vasi sono riuniti in piccoli gruppi, tra loro quasi a mutuo contatto, venendosi così a configurare aspetti angiomatosi; nell’ambito di questi aggruppamenti si ritrovano anche piccoli vasi in via di formazione con iniziale cavitazione o semplicemente gemmanti; tali reperti sono da considerare quali espressioni di un processo di crescita neoplastica in senso angiomatoso.

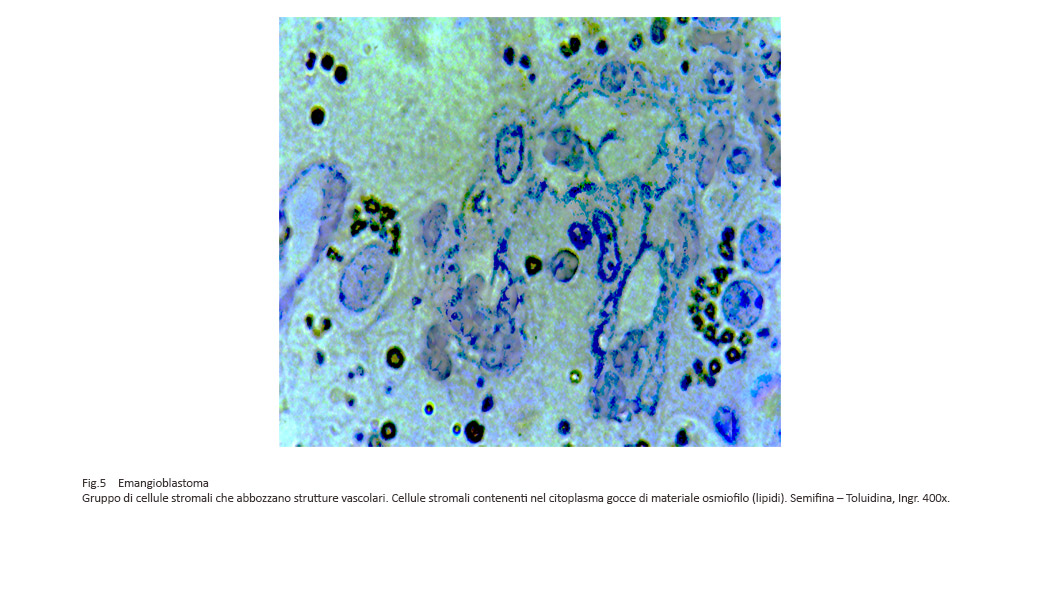

Fig.4  Fig.5

Fig.5

Frequentemente,per processi regressivi primari o secondari le pareti di questi vasi appaiono ialinotiche, slaminate, dissociate, lacunari, frammentate, rigonfie, prive di endoteli,e spesso collassate.

Fig.6

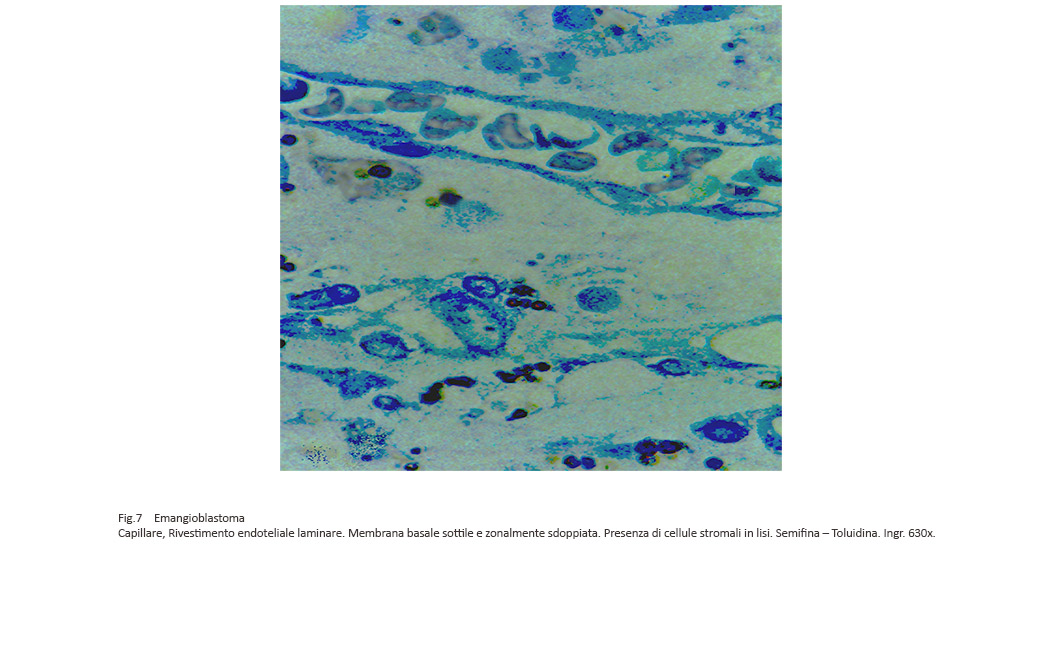

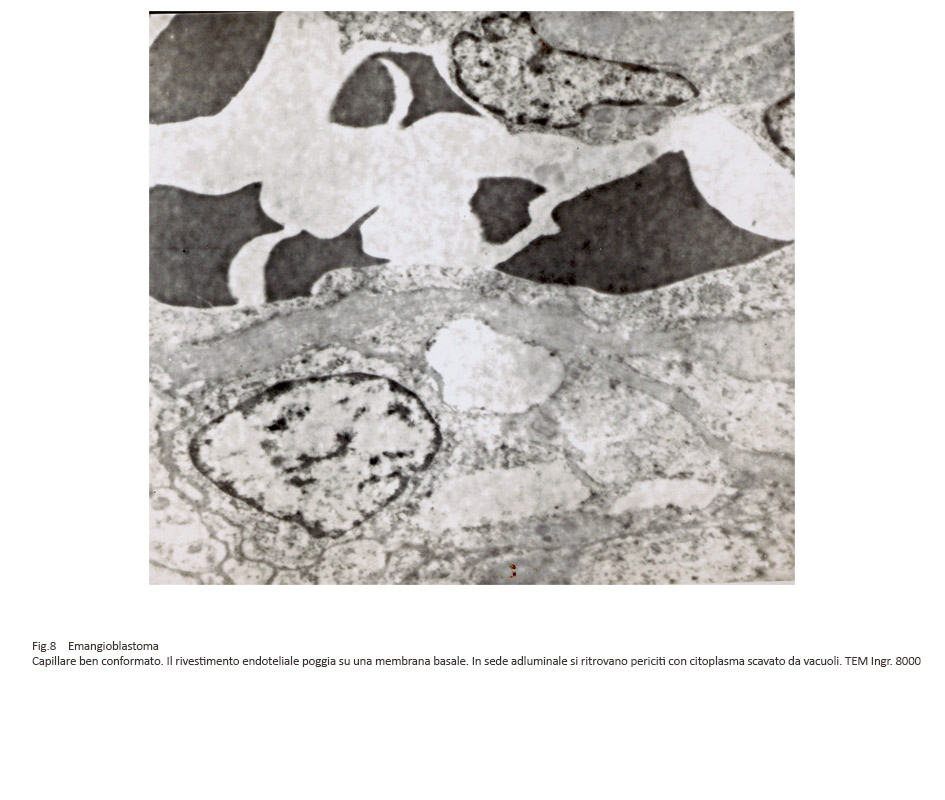

I capillari, in gran numero, sono distribuiti in modo disordinato nell’intera neoplasia. Appaiono ben strutturati, hanno il lume ricolmo di eritrociti e mostrano un evidente rivestimento endoteliale monostratificato; questo rivestimento è sostenuto da una membrana basale la quale è avvolta da periciti e, all’esterno, cellule stromali.

Fig.7  Fig.8

Fig.8

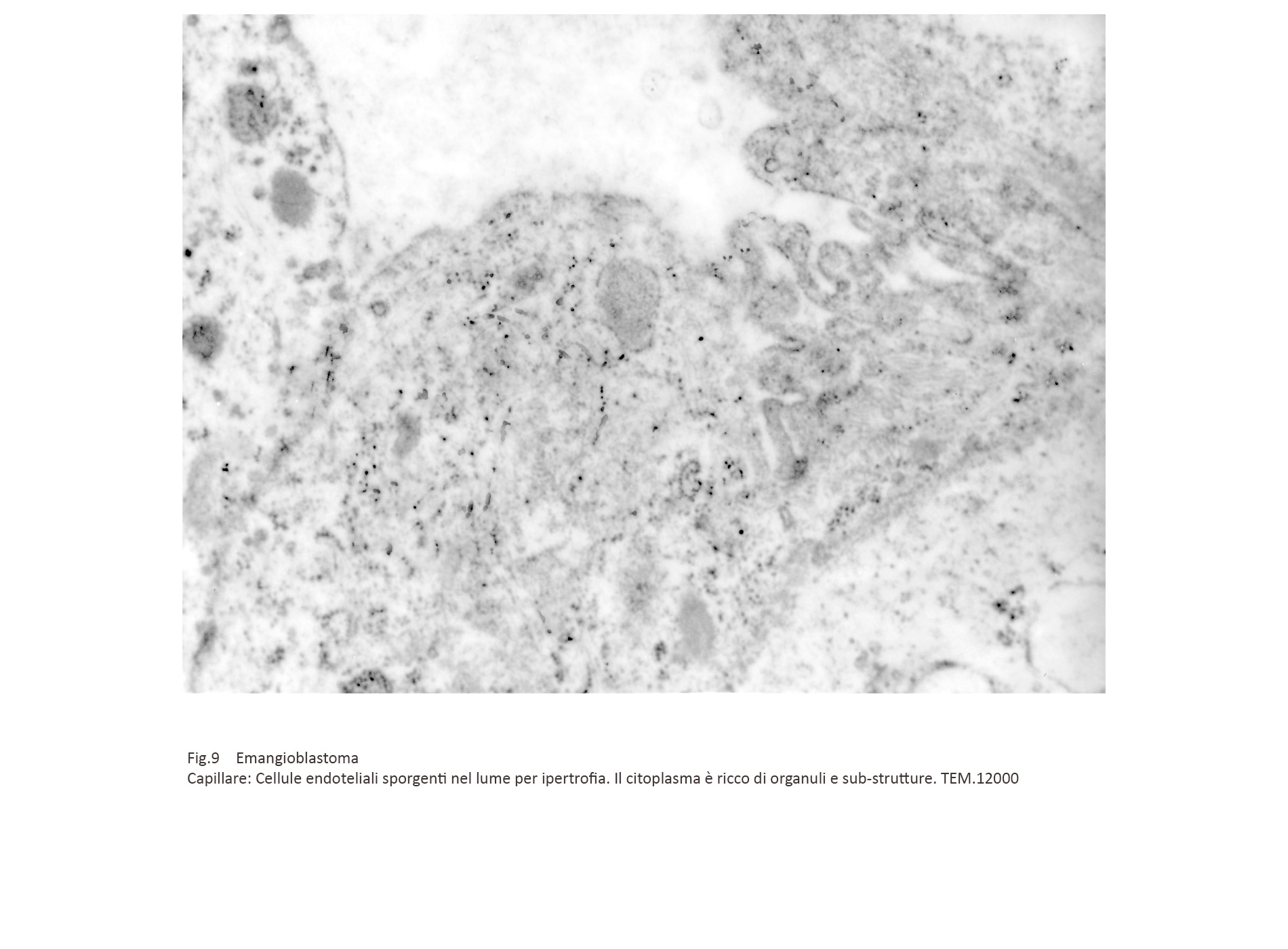

Al microscopio elettronico, le cellule endoteliali di questi capillari presentano caratteri ultrastrutturali diversificati.

In breve, gli endoteli laminari hanno una esigua quota di citoplasma, un nucleo oblungo e contengono quasi esclusivamente filamenti intermedi, microtubuli e ribosomi; gli endoteli dal profilo globoso, sono forniti di citoplasma ben sviluppato, sono occupati da un nucleo sferoidale e contengono molti organuli(mitocondri,ergastoplasma,strutture golgiane,etc.) associati a filamenti intermedi, ribosomi e microtubuli.

Fig.9

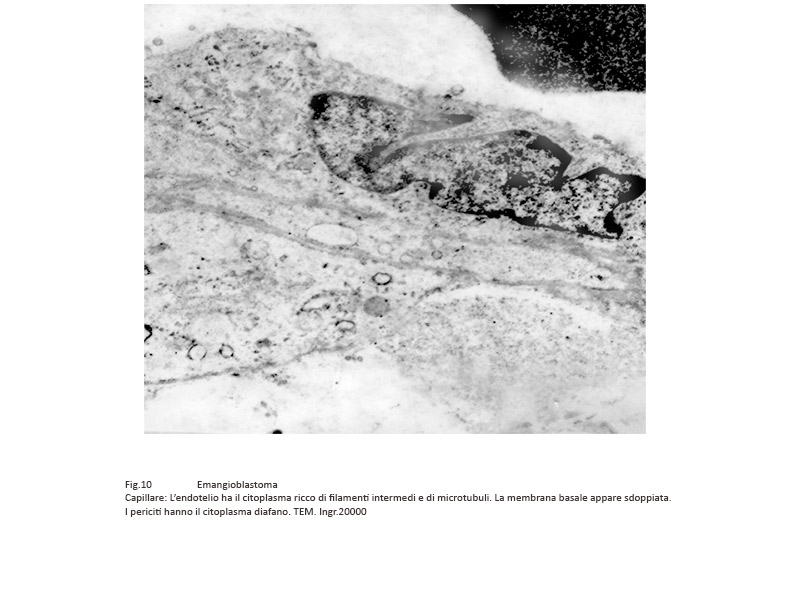

La membrana basale, disposta in modo continuo, varia di spessore fino ad essere filiforme; in molti campi essa si presenta dissociata, duplicata, frammentata.

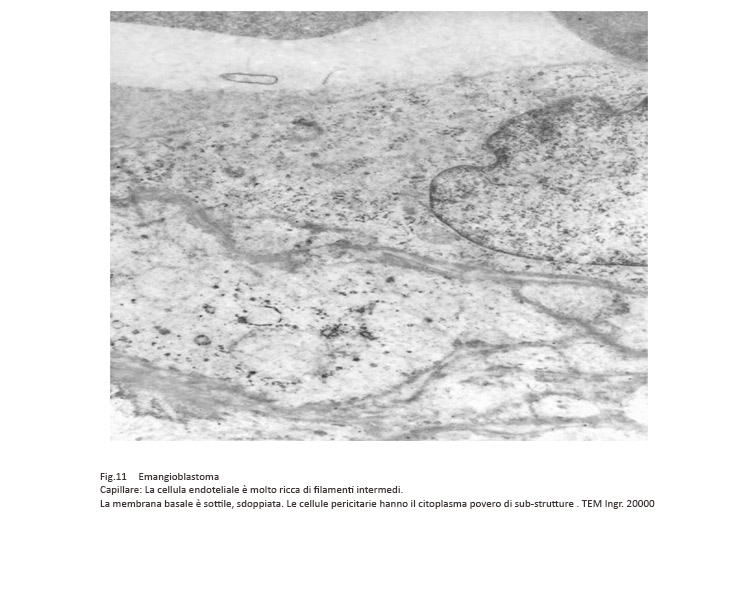

Fig.10  Fig.11

Fig.11

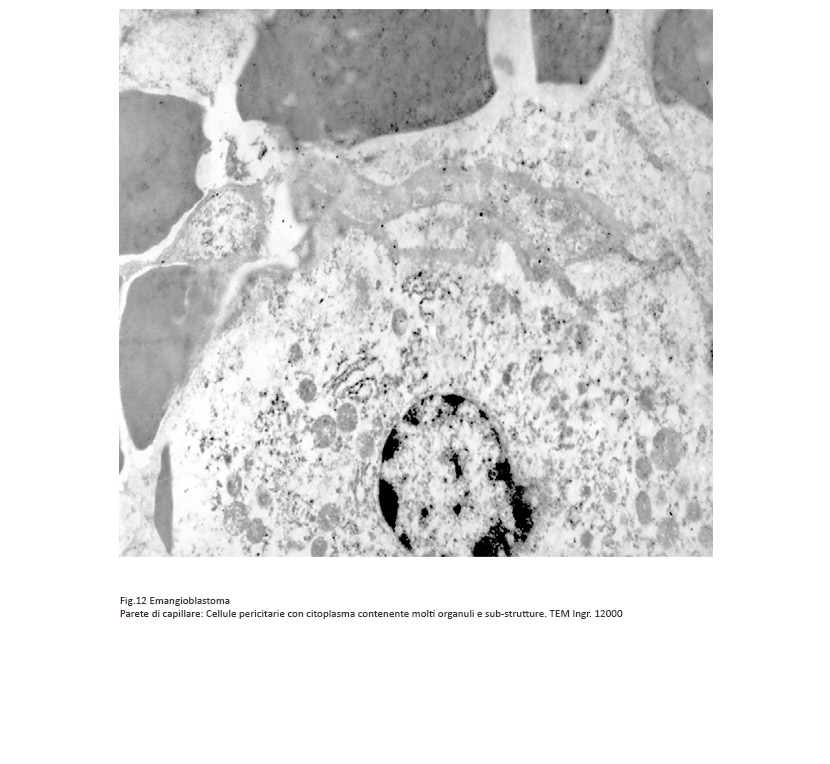

I periciti, adesi alla membrana basale, mostrano una forma poligonale o fusata e presentano un citoplasma rigonfio, diafano, trasparente contenente solo microfilamenti, ribosomi e microtubuli.

Fig.12

Questo rigonfiamento idropico accentuandosi nel tempo provocherà lisi delle cellule.

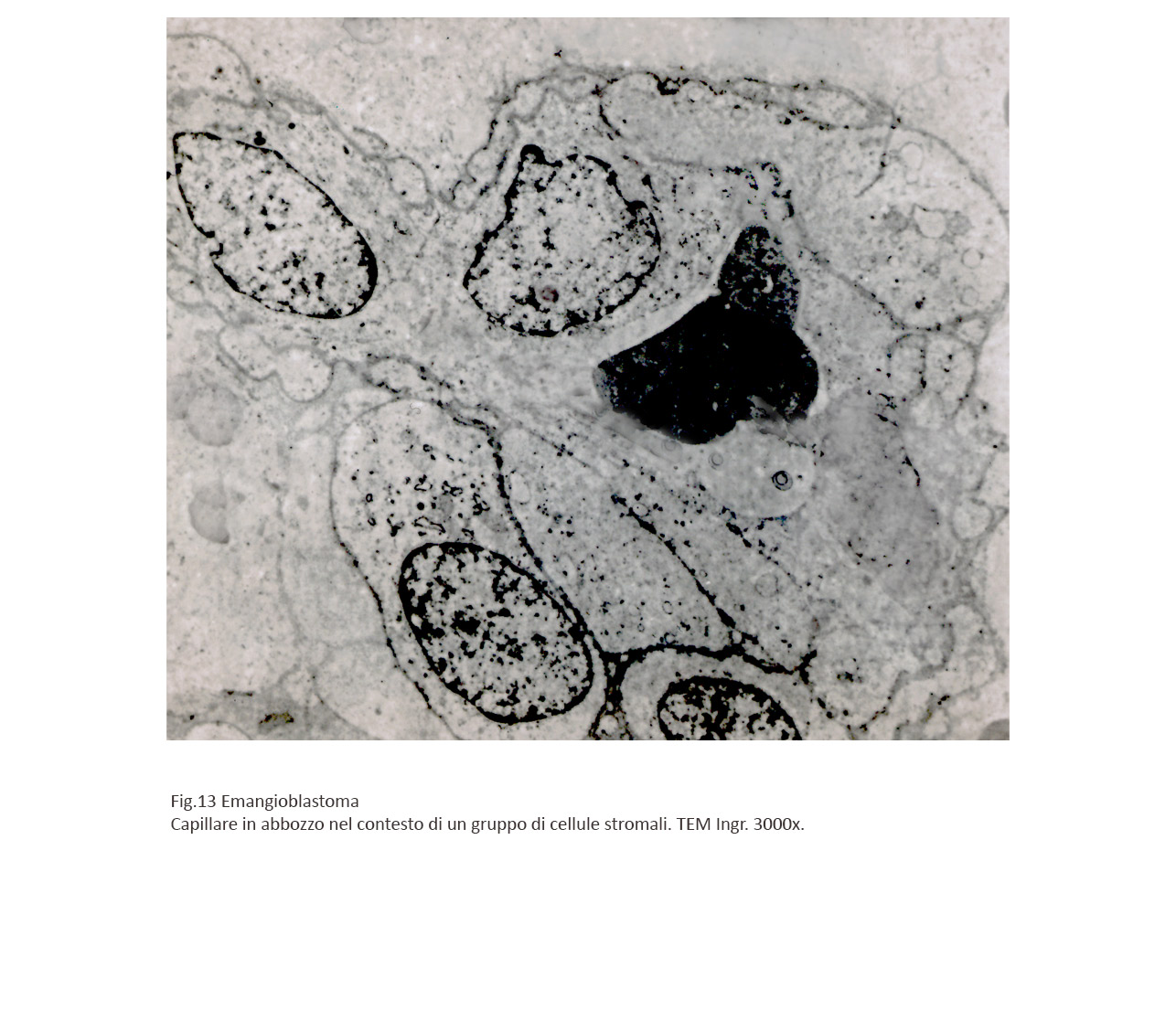

Frequentemente si repertano piccoli aggregati di cellule stromali, le quali sono centrate da uno spazio cavo contenente qualche eritrocita; tali rilievi documentano processi di cavitazione con differenziazione di cellule stromali verso elementi endoteliali e concomitante maturazione verso cellule pericitarie.

Fig.13

CELLULE STROMALI

La quota di cellule stromali è cospicua e nei casi in esame è commista alle strutture vascolari dianzi descritte.

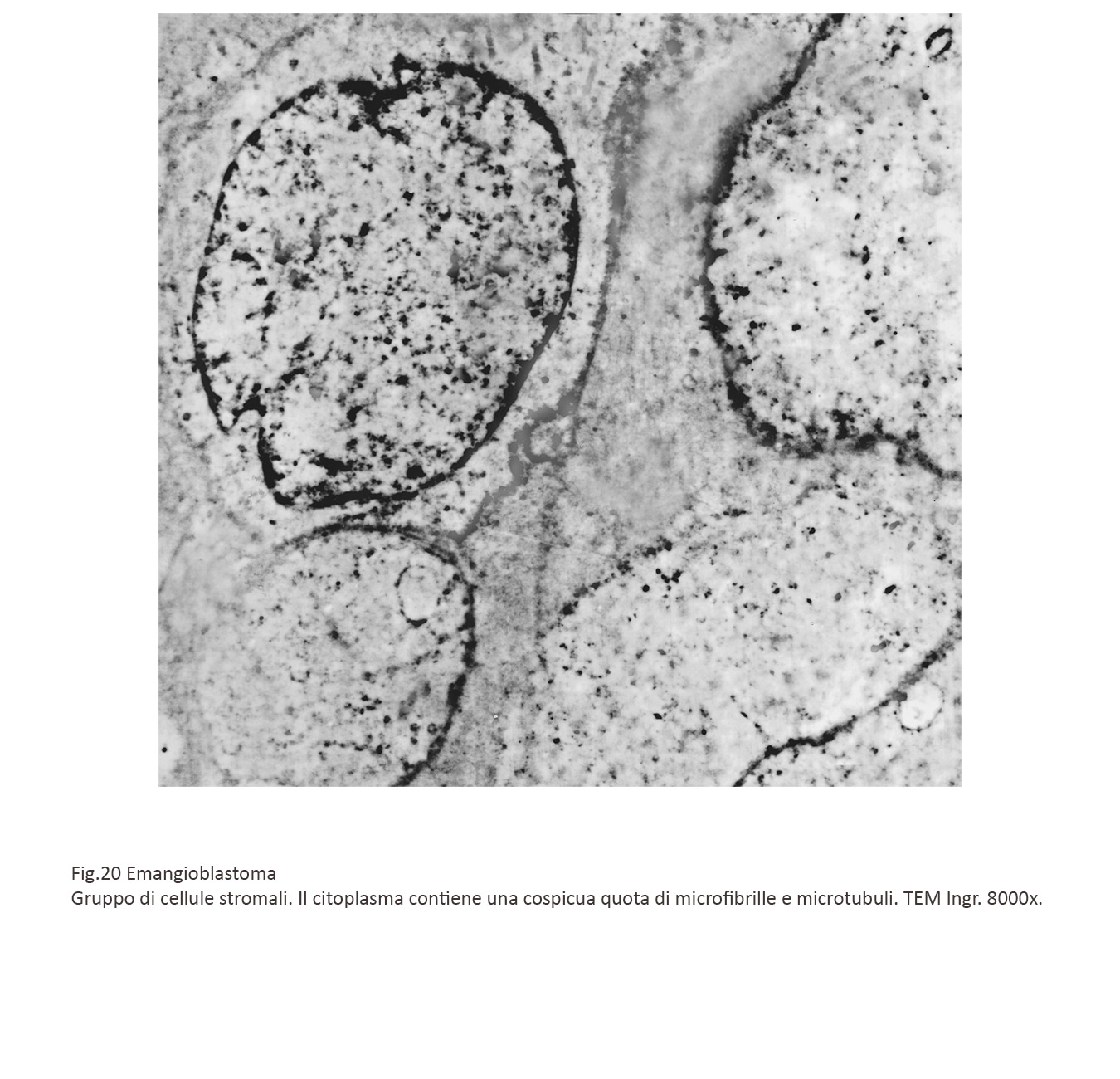

Le cellule sono pleomorfe,infatti variano dalla forma rotondeggiante a quella poligonale,a quella fusata o a quella semplicemente irregolare.

Ciascuna di esse è fornita di un citoplasma ben sviluppato e di un nucleo voluminoso, vescicoloso e spesso ipercromatinico, raramente in attività mitotica. Questa popolazione cellulare si dispone spazialmente in modo disordinato o in aggregati informi e ha un grado di coesione molto ridotto per fattori intrinseci alle cellule e/o per la sovrapposizione di fattori secondari quali l’edema o piccoli stravasi emorragici.

Fig.14

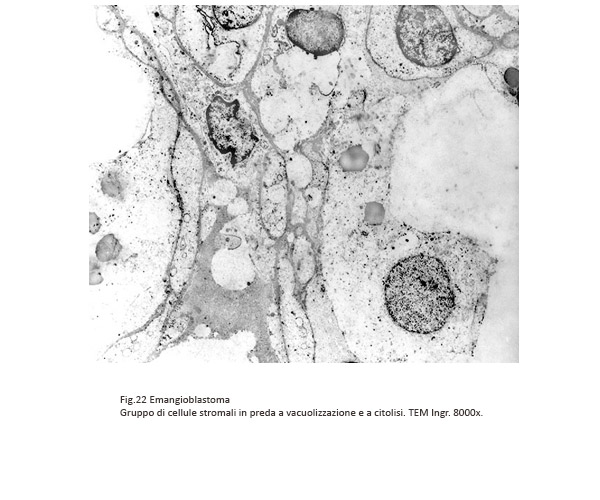

In conseguenza di questi fattori secondari si hanno disaggregazione cellulare e fenomeni regressivi rappresentati da rigonfiamento idropico, rarefazione della matrice citoplasmatica fino alla necrosi; allorquando tale evento interessa microaree,o è zonale si ha fluidificazione del materiale necrotico e formazioni di escavazioni che subiscono processi di progressivo ampliamento.

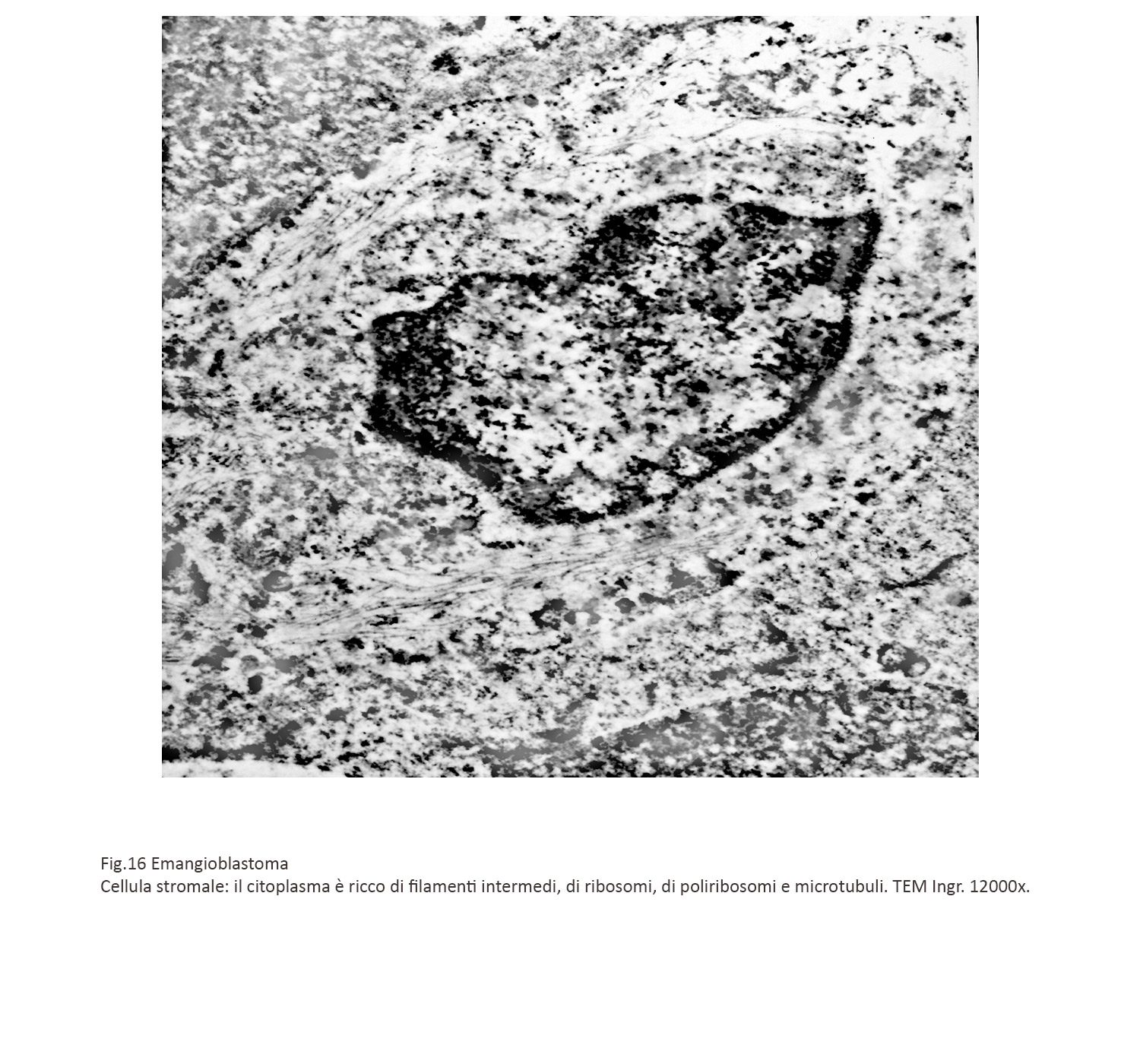

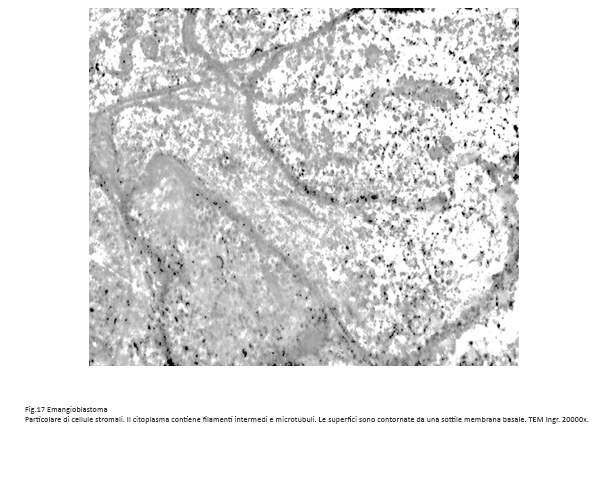

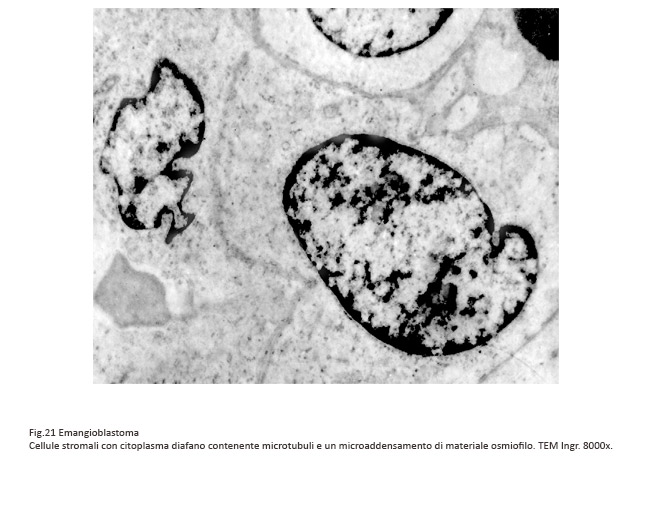

Il citoplasma delle cellule integre, al microscopio luce, è eosinofilo, ipodenso, omogeneo e al microscopio elettronico è occupato soprattutto da filamenti intermedi, da microtubuli, da ribosomi e da rari mitocondri, piccole strutture golgiane ed esigue quote ergastoplasmatiche.

Fig.15  Fig.16

Fig.16  Fig.17

Fig.17

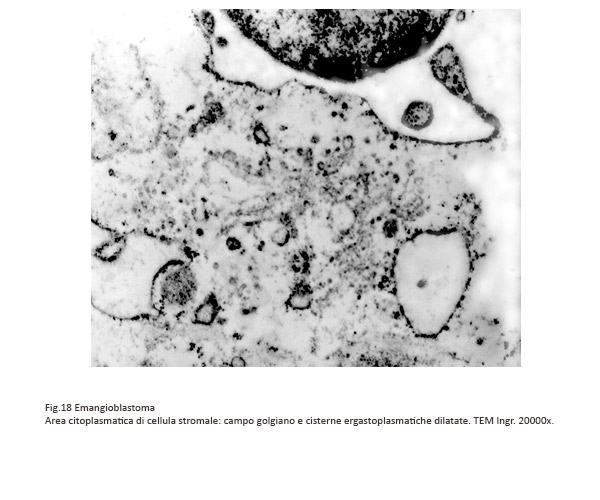

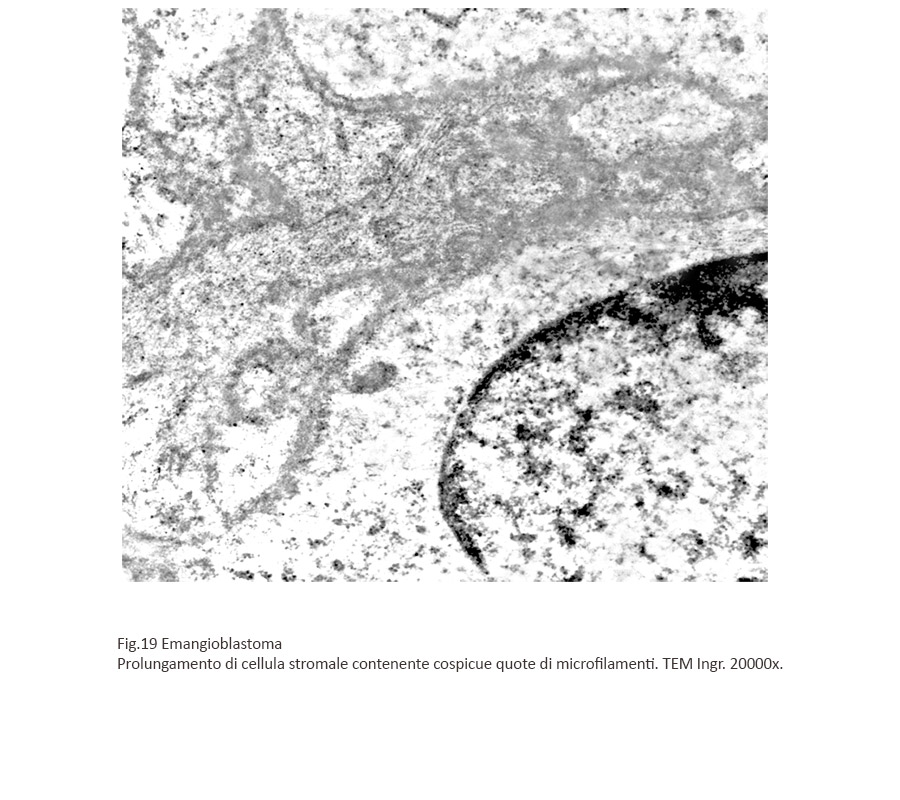

Fig.18  Fig.19

Fig.19  Fig.20

Fig.20

Le cellule sede di processi regressivi si mostrano rarefatte, vacuolizzate, frammentate e spesso completamente deprivate delle substrutture pre-esistenti.

Fig.21  Fig.22

Fig.22

Nell’ambito di tale popolazione cellulare si ritrovano gruppi di elementi che si distinguono per l’acquisizione di due particolari caratteri differenziali;

IL primo carattere, già dianzi descritto, è rappresentato dalla esistenza di microaggregati coesi di cellule stromali che,in progressione, si cavitano acquisendo progressivamente la morfologia dei vasi (angiogenesi).

Fig.23

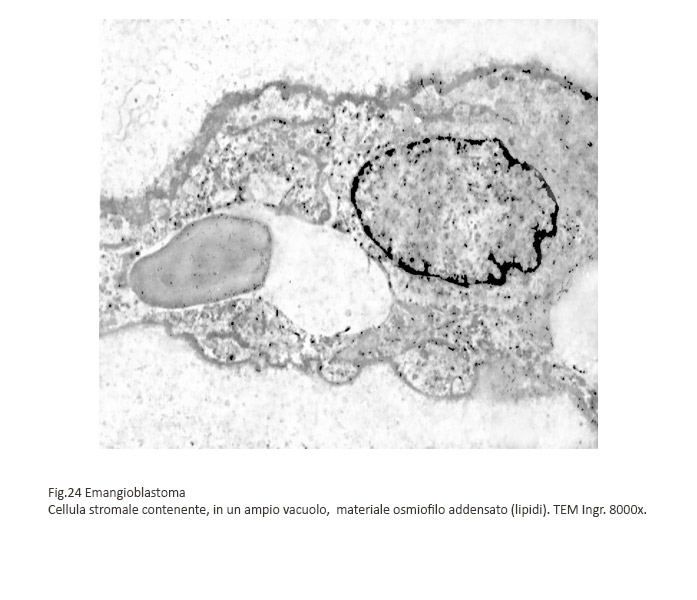

IL secondo è dato dalla presenza di cellule stromali con citoplasma ricolmo di gocce di materiale osmiofilo (lipidi), queste cellule, in conseguenza di processi regressivi primitivi o secondari, possono subire un processo di citolisi con sversamento del loro contenuto negli spazi intercellulari.

Questo materiale osmiofilo,verosimilmente di natura lipidica, non può essere considerato una espressione di fenomeni regressivi di steatosi, ma prodotti sintetizzati dalle cellule stromali ed ivi accumulati;a sostegno di questa ipotesi interpretativa si sottolinea il suo riscontro nel lume delle cisterne ergastoplasmatiche.

Fig.24  Fig.25

Fig.25

Questo dato acquisito a livello ultrastrutturale rappresenta una chiave di lettura circa la differenziazione di cellule stromali in senso lipolitico.

COMMENTO

L’emangioblastoma è un tumore benigno del sistema nervoso centrale formato di un alto numero di piccoli vasi associati a capillari e di una cospicua quota di cellule stromali. Il quadro morfologico è analiticamente ben definito sebbene rimanga incerta la natura delle cellule stromali (WHO, 2007).

I reperti morfologici dianzi descritti sono una ripetizione di quanto è stato riportato in letteratura e consentono le seguenti riflessioni:

- L’emangioblastoma è una neoplasia fornita di una cospicua quota di piccoli vasi e di capillari.

- La disposizione spaziale di tali vasi, formata da aggruppamenti quasi a mutuo contatto e la presenza di nuove gemmazioni vascolari danno una immagine angiomatosa della neoplasia (Can. J. Neurol. Sci. 2012, 39, 821-7).

- La quota di cellule stromali è cospicua, pertanto non può essere considerata di supporto; i suoi caratteri citologici, il suo pleomorfismo, la sua distribuzione spaziale depongono quale componente essenziale e determinante della neoplasia.

(Ultrastruct. Pathol. 1999, 23, 299-310)

(Am. J. Surg. Pathol. 2004, 28, 962-6)

(Surg. Neurol. 2007, 67, 239-45)

(Rom. J. Morphol. Embryol 2014, 55, 1363-9)

- I caratteri ultrastrutturali del citoplasma sottolineano la presenza di microfilamenti, di ribosomi, di poliribosomi, di microtubuli, di quote esigue di ergastoplasma e di mitocondri.

Questa morfologia ultrastrutturale ricalca quella delle cellule mesenchimali stem. (Rom. J. Morphol. Embryol. 2014, 55, 1363-9) (Life Sci., 2015, 141, 62-73).

Il riferimento alle cellule mesenchimali stem è rafforzato dalle loro capacità di differenziarsi. Esse hanno capacità angiogenetiche come si evince da alcune immagini nelle quali queste cellule si cavitano e si organizzano a disegnare capillari completi di endoteli e di periciti.

Contestualmente rivelano la capacità di sintetizzare molecole lipidiche formando pre-adipociti e adipociti. (Int. J. Clin. Exp. Pathol. 2014, 7, 2861-70) (Stem Cells 2006, 24, 1605-12).

In conclusione, i reperti morfologici ultratsrutturali consentono di formulare l’ipotesi secondo la quale l’emangioblastoma è una neoplasia sostenuta da cellule mesenchimali-stem con capacità angiogenetiche e lipogenetiche.