Colite ulcerosa - Morbo di Crohn

profili istopatologici

Prof. Luigi Cuccurullo

Emerito di Anatomia Patologica

-

INTRODUZIONE

Le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI), (acronimo inglese: IBD Infiammatory Bowel Disease), sono patologie anatomo-cliniche flogistiche, progressive ad eziologia sconosciuta con partecipazione di molteplici fattori concausali.

Questi fattori riguardano uno stato di non precisata suscettibilità genetica, una fragilità degli epiteli di superficie, una disregolazione del sistema immunitario, e particolari condizioni del microbioma intestinale (Ann. Gastroenterol. 2022; 35(5): 503-508).

A questo capitolo della patologia, afferiscono la colite ulcerosa, il morbo di Crohn, la colite microscopica (collagene e linfocitaria), la colite eosinofila, e la colite indeterminata. Le affezioni di maggiore rilievo, per frequenza, complessità e gravità, sono la colite ulcerosa e il morbo di Crohn; queste rivelano tra loro alcune similitudini circa la tipologia della flogosi, ma sono diverse per il complessivo quadro anatomico e clinico.

La loro diagnostica richiede il coordinamento integrato fra i dati clinici, gli esami radiologici, gli accertamenti endoscopici e le valutazioni istologiche; queste ultime sono eseguite sia su campioni bioptici prelevati nel corso di esplorazioni endoscopiche sia su reperti dopo escissione chirurgica.

Su i prelievi bioptici il giudizio diagnostico è limitato alla mucosa, mentre su i reperti da escissione chirurgica si analizzano le condizioni morfologiche della parete intestinale in tutte le sue componenti.

Attraverso questi rilievi morfologici si accede alla diagnosi della lesione, e si esprimono giudizi su la gravità della stessa, su la attività del processo, su l’eventuale stato di cronicizzazione, infine su il rischio di devianze in senso displastico o neoplastico. Inoltre tale diagnostica serve a monitorare la situazione intestinale nelle fasi post-chirurgiche, a controllare gli effetti della terapia medica, e a tracciare prospettive prognostiche (Gut 2016;65(3):408-414) (J. Crohns Colitis 2021; 15(11): 1885-1897) (Virchow’s Archiv 2021; 478: 581-594).(World J. Gastroenterology (2022; 28(36):5300-5312).

Queste molteplici finalità sono supportate dalla esistenza di criteri valutativi standardizzati elaborati da diverse società scientifiche internazionali; tra queste, si ricordano la ECCO (European Crohns and Colitis Organisation), la ESP (European Society of Pathology),,la WGO (Gastroenterology Organisation),la BSG (British Society of Gastroenterology), ASGE (American Society for Gastrointestinal Endoscopy).

COLITE ULCEROSA

La colite ulcerosa (CU) fa parte delle malattie flogistiche del colon-retto e per la sua diagnostica sono necessarie, in modo integrato, indagini cliniche, radiologiche, endoscopiche ed istologiche (Gut 2000; 47: 404-409) (PLOS One 2020; 15(4): e231988).

Il quadro microscopico della colite ulcerosa non evidenzia alcun carattere tissutale patognomonico, ma fornisce, nel suo insieme, elementi utili per una diagnosi di certezza. Tale indagine evidenzia una mucosa eritematosa, edematosa e sede di erosioni, ulcerazioni e nelle forme croniche la possibile formazione di polipi su base flogistica; queste alterazioni non sfociano nel tempo in reperti di stenosi, fistole o profonde modificazioni architettoniche delle pareti del colon (Gastroenterol. Rep. 2014; 2(3): 278-292) (Pathologica 2021; 113(1): 39-53).

Inoltre. la morfopatologia mette in evidenza alcune alterazioni di base che per la loro frequenza sono considerate delle costanti e la loro modulazione qualitativa e quantitativa consente di discernere le forme di colite ulcerosa acuta da quella cronica e da quella quiescente.

Queste alterazioni possono essere riportate nei seguenti punti:

A. Linea epiteliale di superficie

Il rivestimento epiteliale può essere indenne o essere infiltrato da neutrofili e da monucleati. Queste infiltrazioni instaurano fenomeni regressivi o necrotici con dis-epitelizzazione della mucosa e interessamento dello stroma sottoepiteliale che appare sede di elementi flogistici sparsi, di microfocolai di granulazione e di materiale fibrinoso (Adv. Anat. Path. 2022; 29: 37-47).

B. Lamina propria

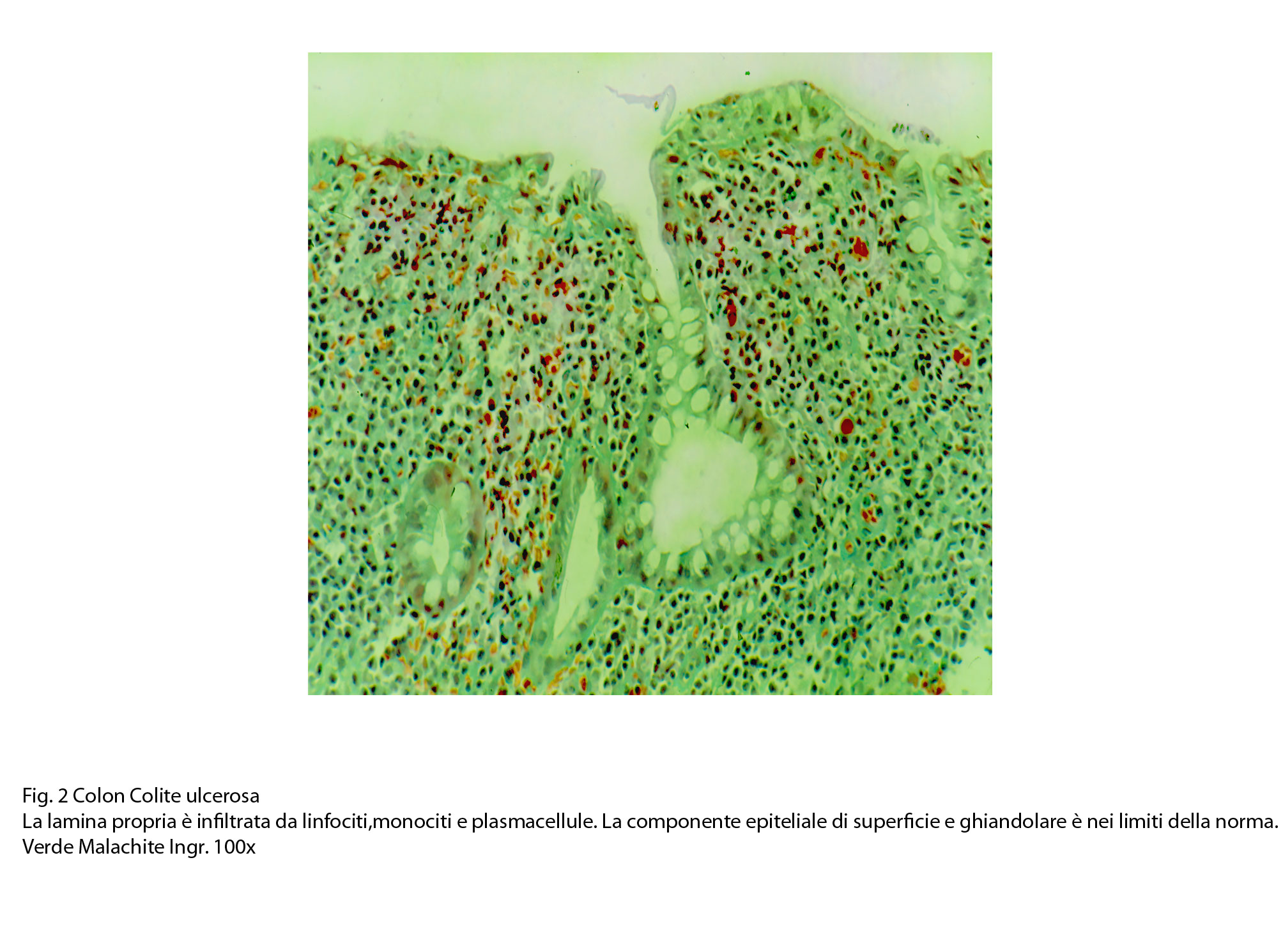

La lamina propria è infiltrata a tutto spessore da neutrofili, linfociti, monociti, eosinofili, e plasmacellule.

I neutrofili sono l’espressione della attività del processo morboso; essi infiltrano gli epiteli della linea di superficie e si aggregano attorno alle cripte infiltrandole e provocando necrosi degli epiteli con formazione di ascessi intraghiandolari (ascessi criptici).

Aggregati linfo-plasmacitari si ritrovano alla base delle cripte, nello spazio tra queste e la muscolaris mucosae. Questo reperto viene considerato un dato importante per la diagnosi di colite ulcerosa cronica (Virchow’s Arch. 2014; 464: 511-527).

In letteratura è stato molto discusso sul ruolo svolto dagli eosinofili nella patologia della colite ulcerosa. Tale ruolo risulta tutt’ora indeterminato e non definito,comunque viene considerato non significativo per i processi di attività e progressione della malattia (J. Crohn’s Colitis 2020; 24 (11): 1503- 1511).

C. Cripte (Ghiandole)

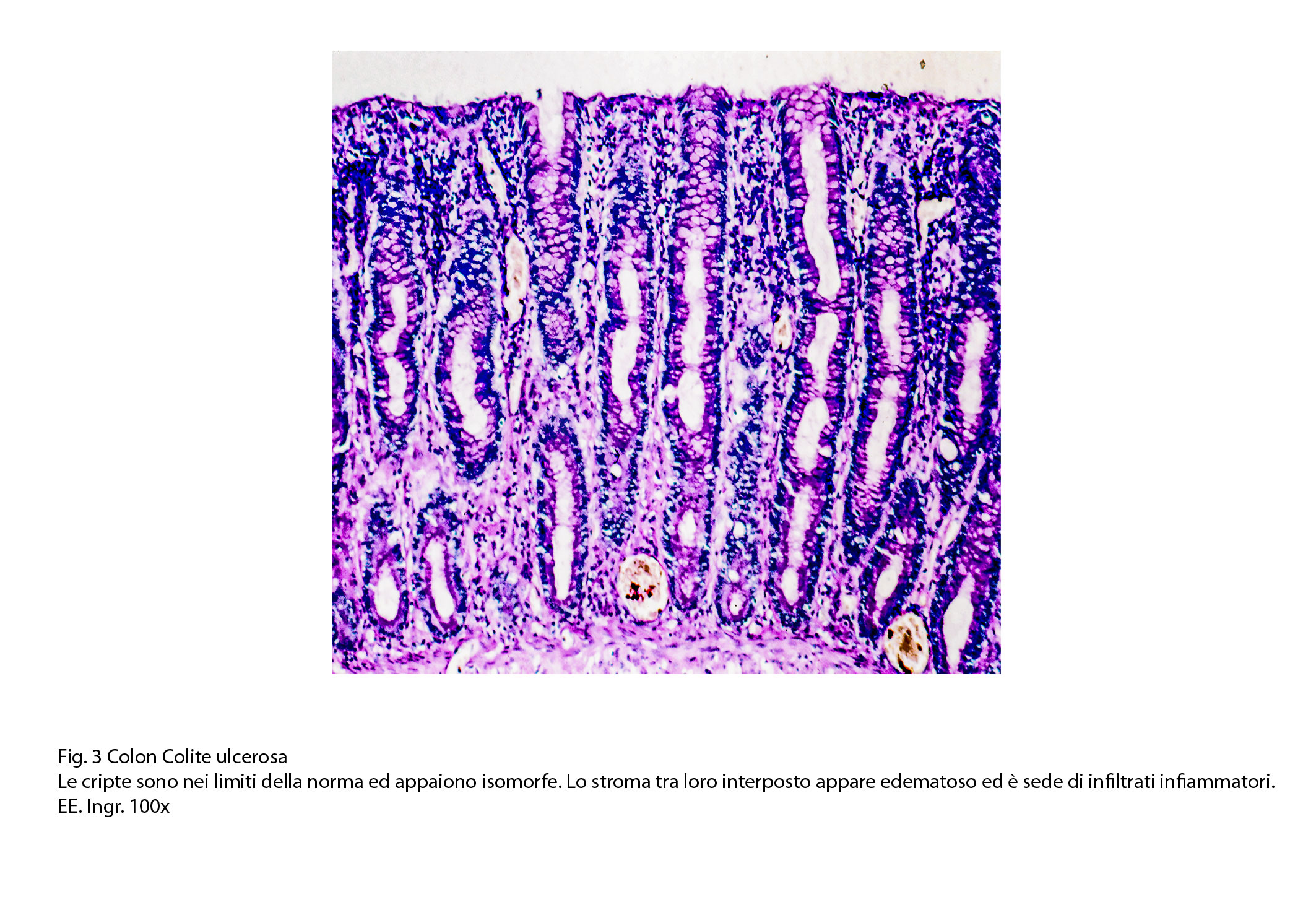

Le cripte sono coinvolte nel processo flogistico in atto nella lamina propria,e subiscono processi degenerativo-necrotici, modificazioni architettoniche spesso associate a rigenerazione epiteliale con iperplasia.

Lo stato morfologico di queste strutture contribuisce a distinguere la colite ulcerose nelle fasi di attività, di cronicità e di quiescenza.

Nelle fasi di attivazione, le cripte subiscono, mediante i neutrofili, processi di flogosi (criptite), ascessi criptici, necrosi epiteliali fino alla lisi dell’intera struttura. Il grado di attività viene valutato su la base delle quote di neutrofili presenti nelle lamine proprie e dalla gravità dei danni riscontrati a carico della componente epiteliale delle ghiandole (Pathologica 2021; 113 (1): 39-53).

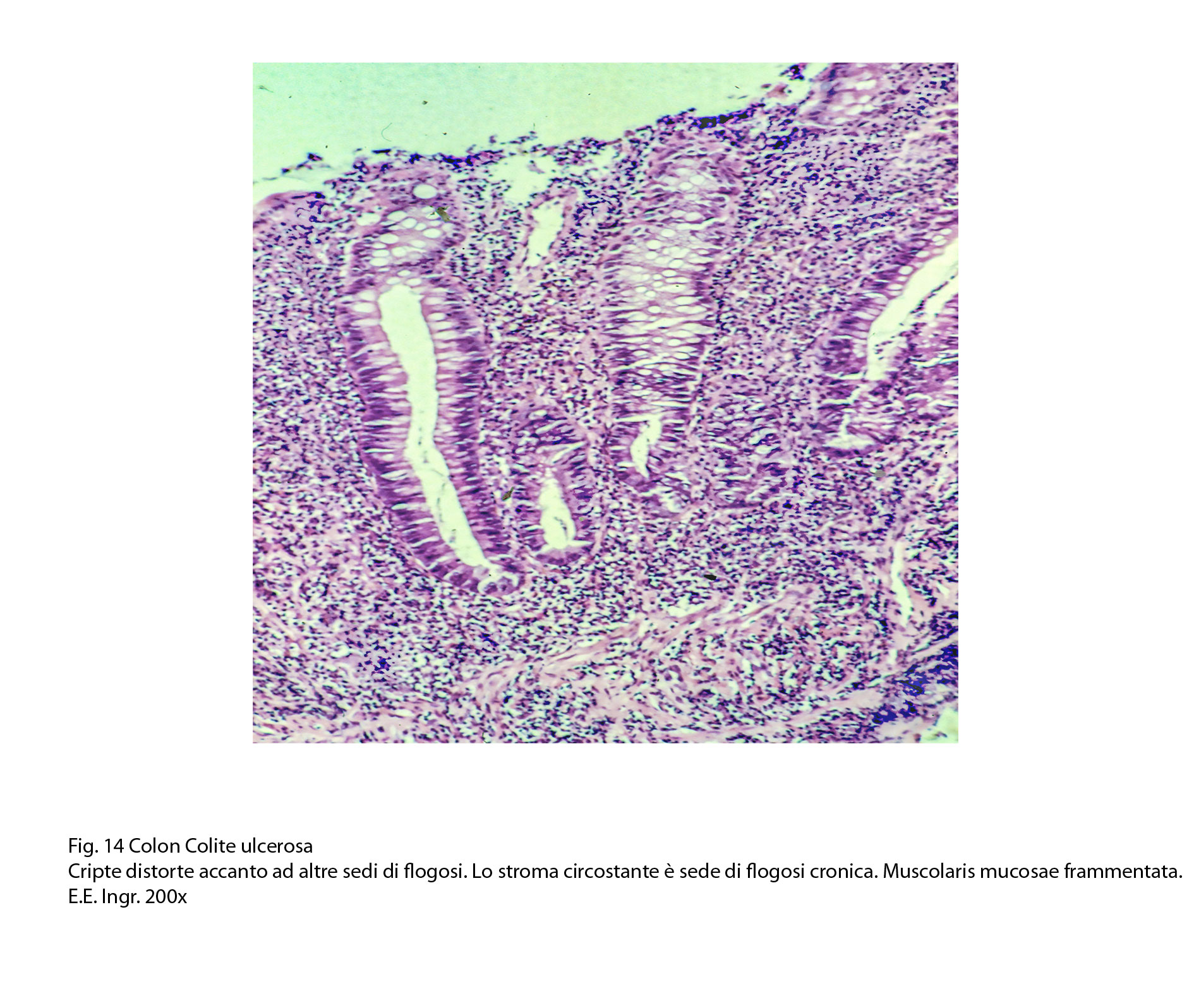

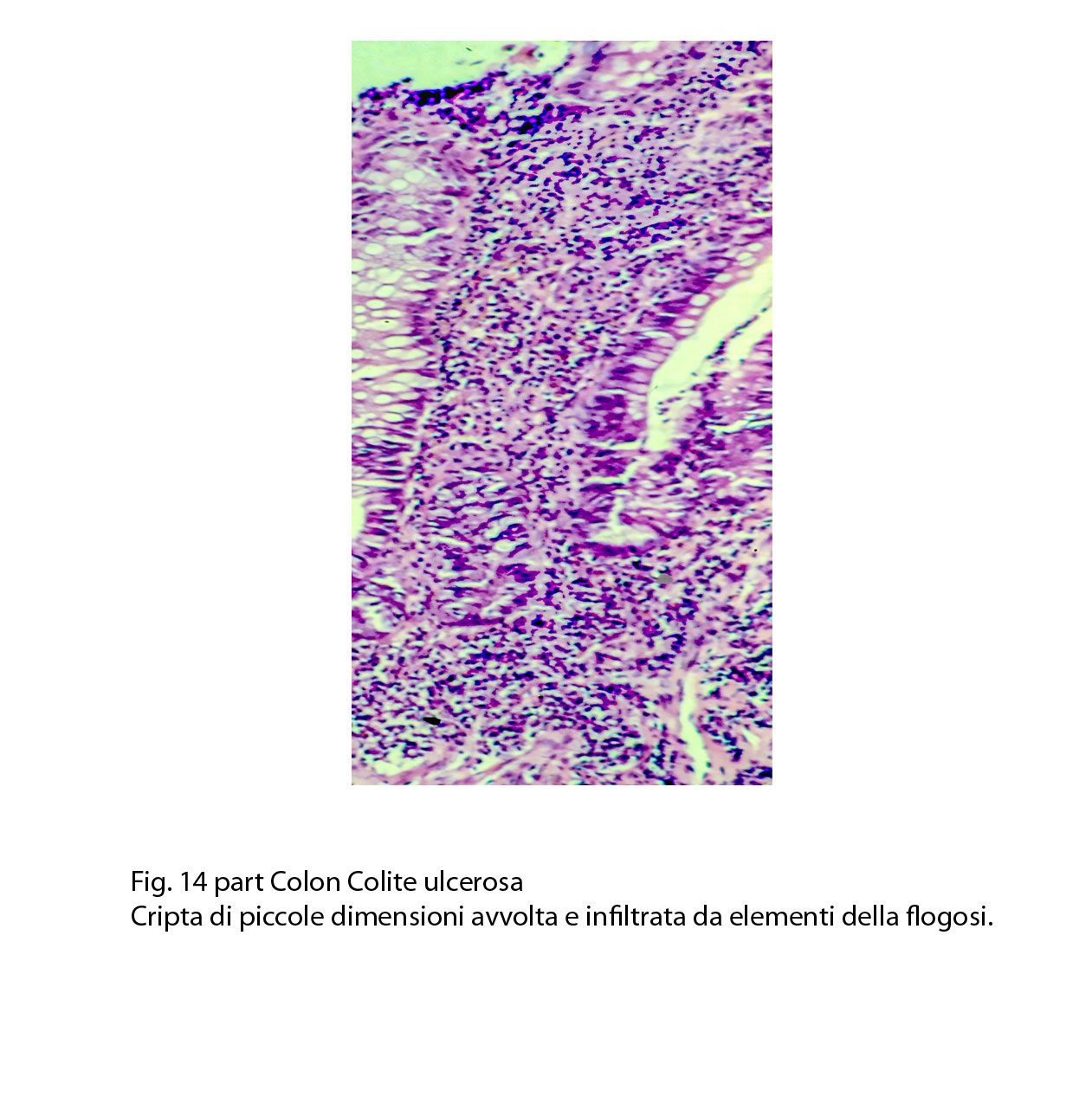

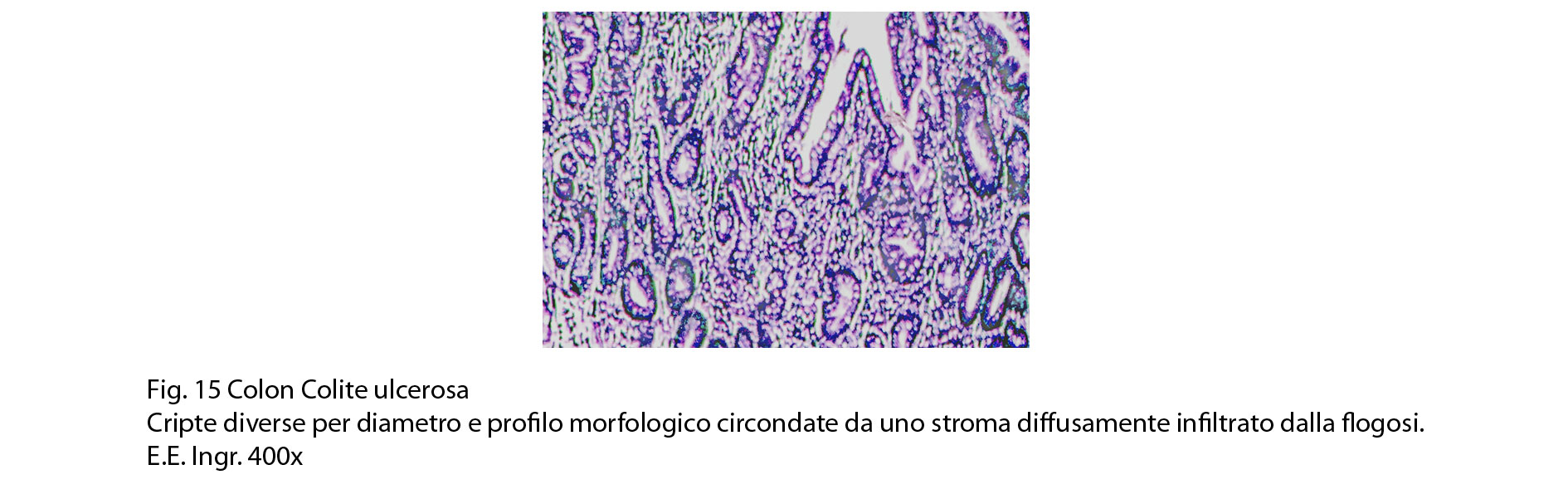

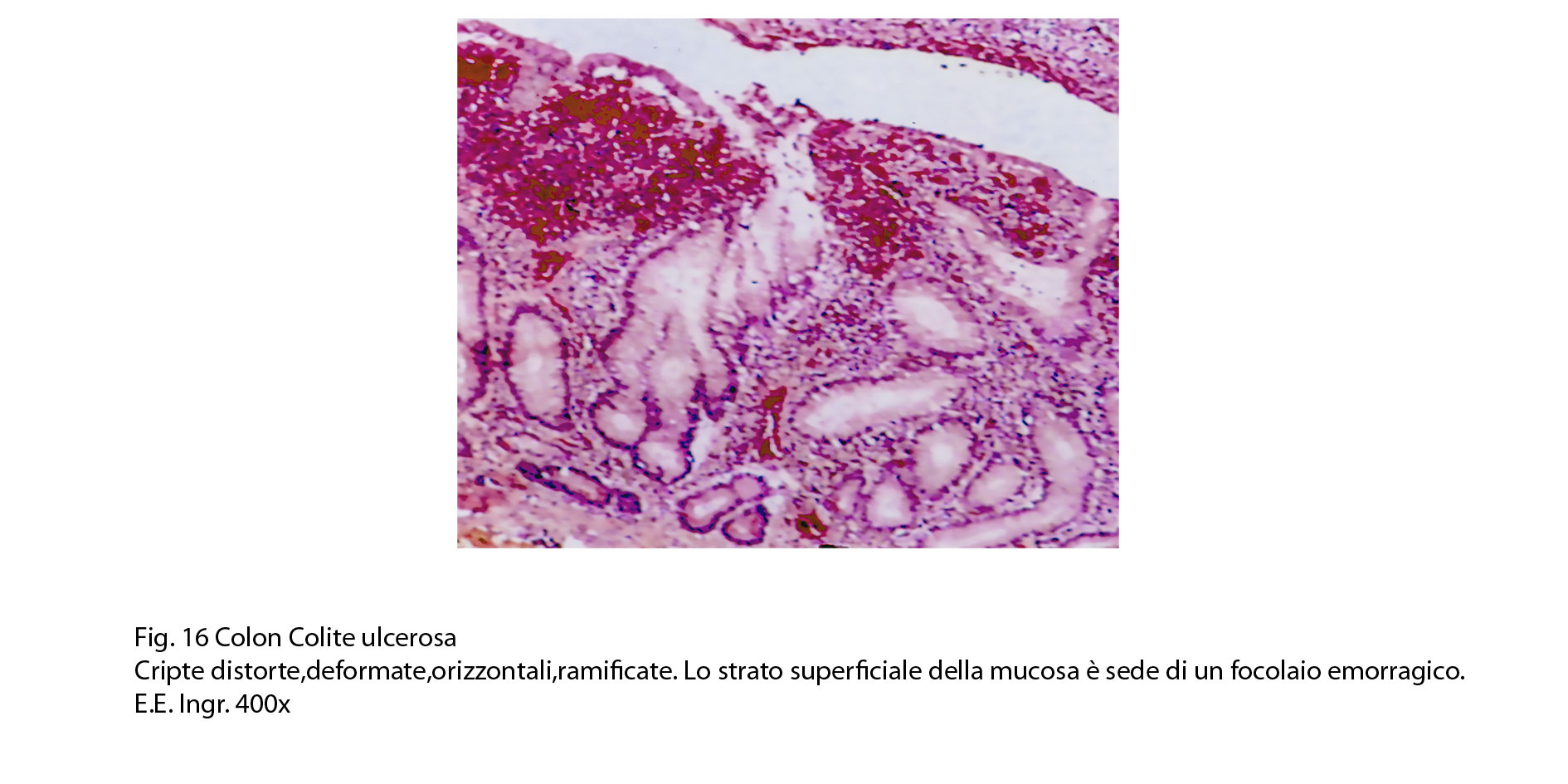

Nelle coliti ulcerose croniche, sostenute da una flogosi priva di neutrofili, le cripte appaiono distorte nella forma e nel volume. Si rinvengono, infatti, cripte ectasiche o cistiche, ramificate, orizzontali, multilobulate, interconnesse oppure con altre configurazioni. Sono presenti focolai di linfo-plasmocitosi a livello della base delle cripte, come sono possibili processi di metaplasia delle cellule di Paneth a livello del colon di sinistra.(Gut 2002;50 Suppl. 3: 37-42) (Pathologica 2021; 113(1): 39-53)

Nelle coliti ulcerose quiescenti si riscontrano aree di mucosa sedi di focolai flogistici quasi spenti con un numero ridotto di cripte. Ciascuna di esse appare al di sotto delle abituali dimensioni e tale ipotrofia comporta un abnorme distanziamento tra la base delle cripte e la muscolaris mucosae; reperto questo considerato importante per valutare il grado di involuzione della mucosa (J. Clin. Pathol. 1997; 50: 93-105) (Gastroenterol. Rep. (Oxf.) 2014; 2 (3): 178-192).

A livello delle cripte distorte gli epiteli recuperano capacità rigenerative che possono acquisire caratteri di iperplasia tipica con attività secretiva o deviare in forme di displasia di lieve e alto grado.

I quadri morfologici della colite ulcerosa sfumano in numerose varianti legate alla gravità del processo, al sovrapporsi di nuovi episodi di attivazione, ai diversi tempi di cronicizzazione e di quiescenza con il concreto rischio di giudizi diagnostici soggettivi; tale rischio è stato rimosso mediante la stesura dei criteri valutativi elaborati da Geboes, da Nancy, da Robarts finalizzati a fissare in modo oggettivo l’entità del processo flogistico in atto:

A. Schema di Geboes:

Grado 0 = Struttura normale della mucosa

Grado 1 = Infiltrati flogistici a livello della lamina propria

Grado 2A = Infiltrati di eosinofili

Grado 2B = Infiltrati di neutrofili

Grado 3 = Infiltrazione di neutrofili tra gli epiteli

Grado 4 = Distruzione delle cripte

Grado 5 = Erosioni ed ulcerazione

Ciascuno di questi gradi viene suddiviso in sottogradi di diversi sottolivelli di gravità (Gut 2000; 47 (3) : 404-409) (Aliment Pharmacol Ther 2020; 51 (3): 347-355).

B. Indice di Nancy

Grado 0 = Assenza o lieve presenza di mononucleati a livello della lamina propria.

Grado 1 = Flogosi cronica. Assenza di neutrofili. Integrità della linea epiteliale di superficie.

Grado 2 = Infiltrazione di neutrofili. Assenza di ulcere.

Grado 3 = Presenza moderata o grave di neutrofili

Grado 4 = Presenza di ulcere

(J. Crohn’s Colitis 2020; 14: 1021-1025) (J. Clin. Med. 2022; 11 (4): 939).

C. Indice Roberts

Grado 1 = Flogosi cronica della lamina propria.

Grado 2 = Presenza di neutrofili

Grado 3 = Infiltrazione dei neutrofili tra gli epiteli di superficie e delle cripte

Grado 4 = Alterazioni degli epiteli

(J. Clin. Med (Oxf) 2022; 11(4): 939 (?)

-

REPERTI

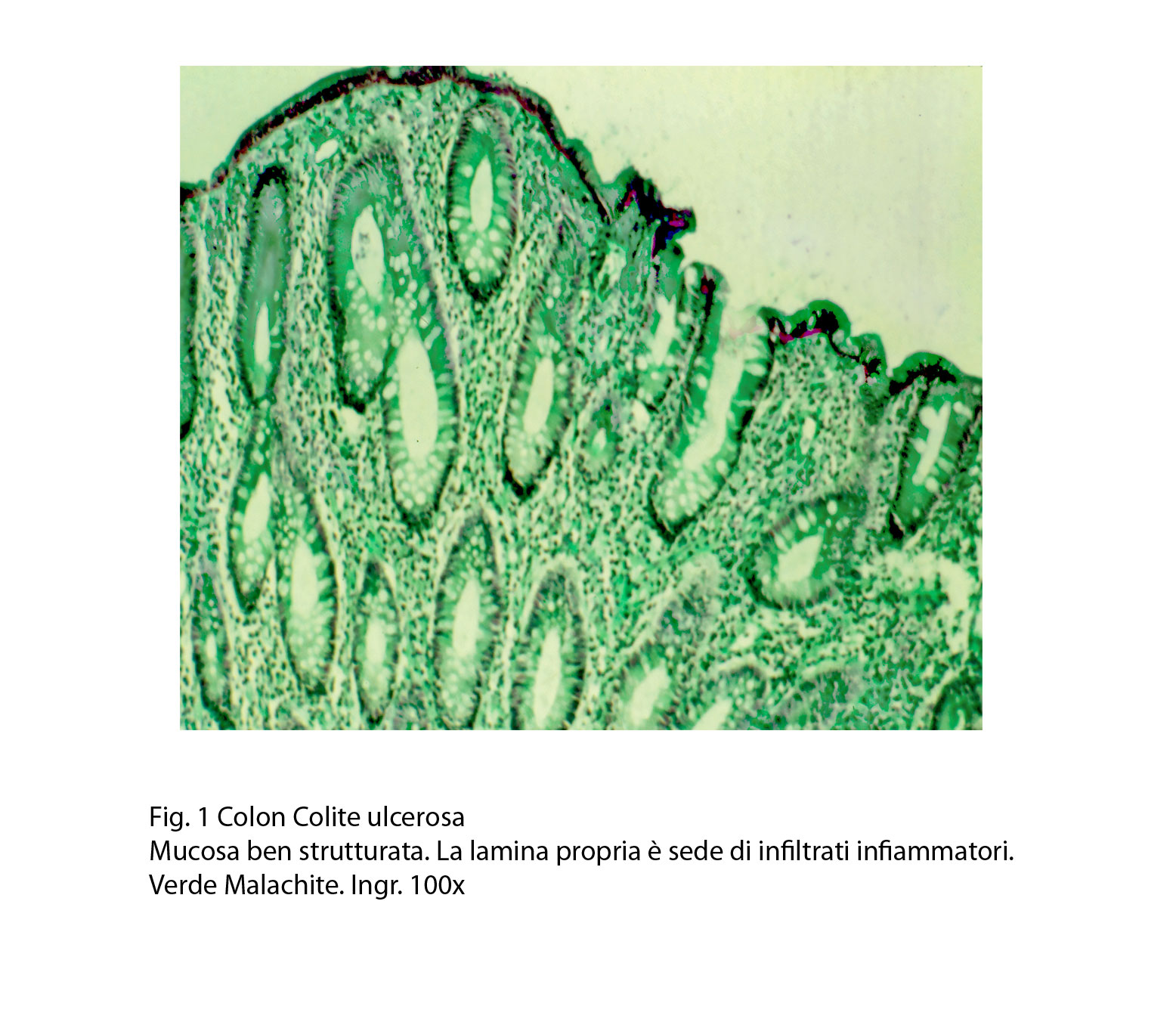

Le lesioni presenti nella colite ulcerosa sono molteplici, si sviluppano in modo progressivo iniziando da uno stato di lieve flogosi a livello della lamina propria fino a reperti necrotico-ulcerativi della intera mucosa.

Il quadro microscopico, nelle fasi iniziali, è costituito dalla esistenza di una infiltrazione flogistica a tutto spessore della lamina propria. Questa popolazione flogistica è formata da neutrofili, linfociti, monociti, plasmacellule, eosinofili; essa si raccoglie negli interstizi dello stroma distribuendosi anche al di sotto della linea epiteliale di superficie e attorno alle cripte.

-

Fig.1  Fig.2 Fig.2

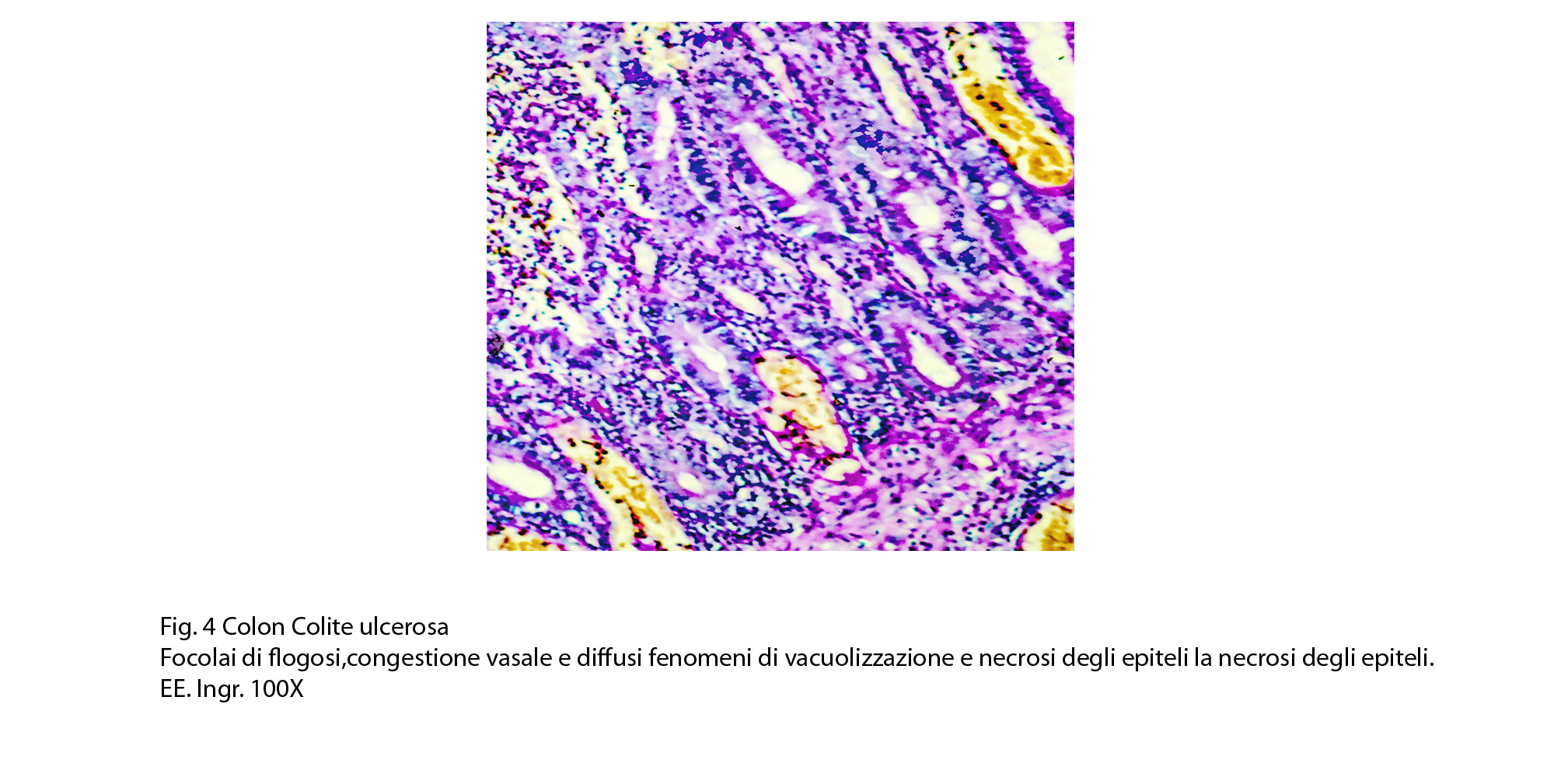

In particolare, i neutrofili si infiltrano tra gli epiteli di superficie e nell’interno delle cripte provocando a carico di queste ultime fenomeni di criptite e raccolte microascessuali nel lume delle cripte (ascessi criptici);

-

Fig.3  Fig.4 Fig.4

-

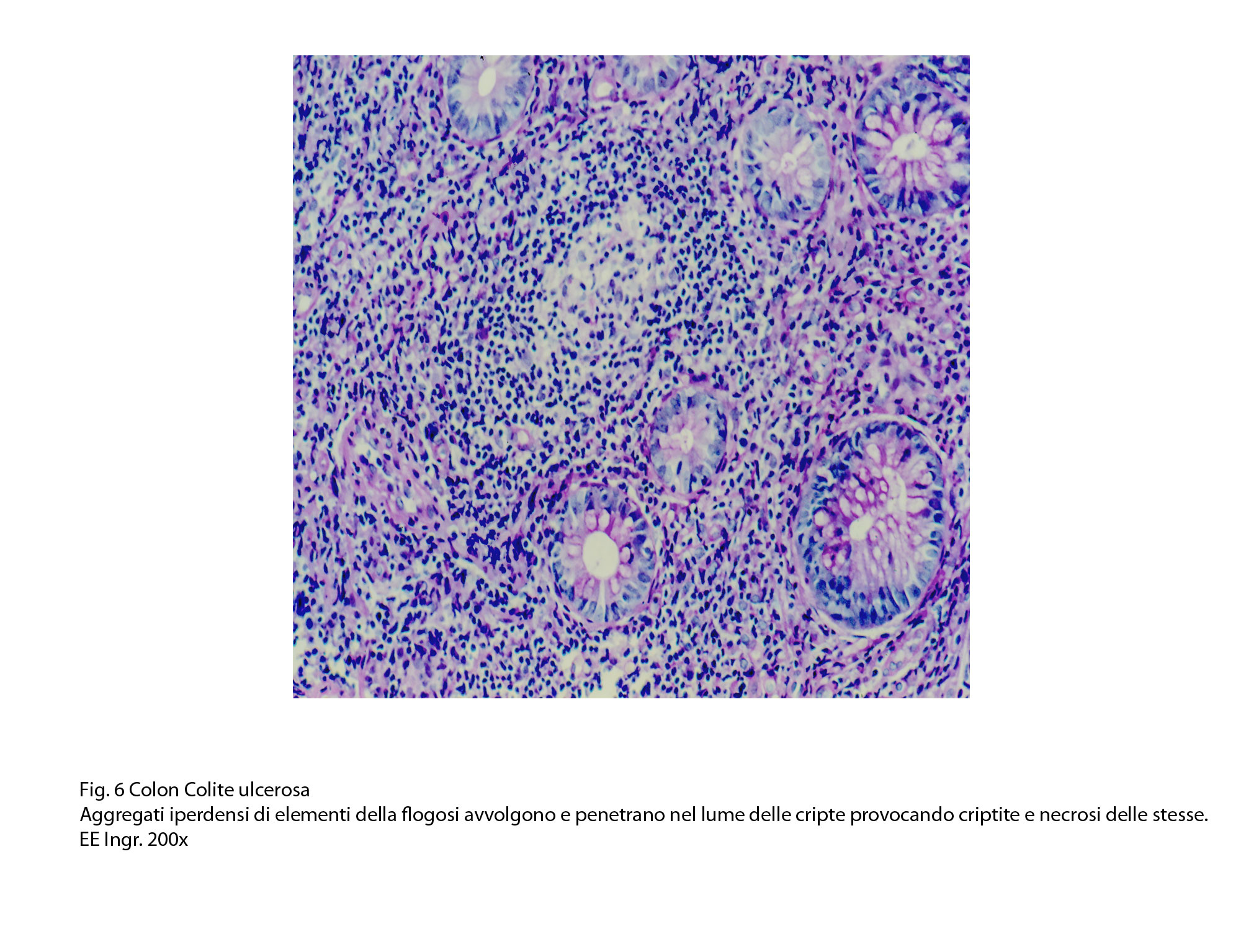

Fig.5  Fig.6 Fig.6

-

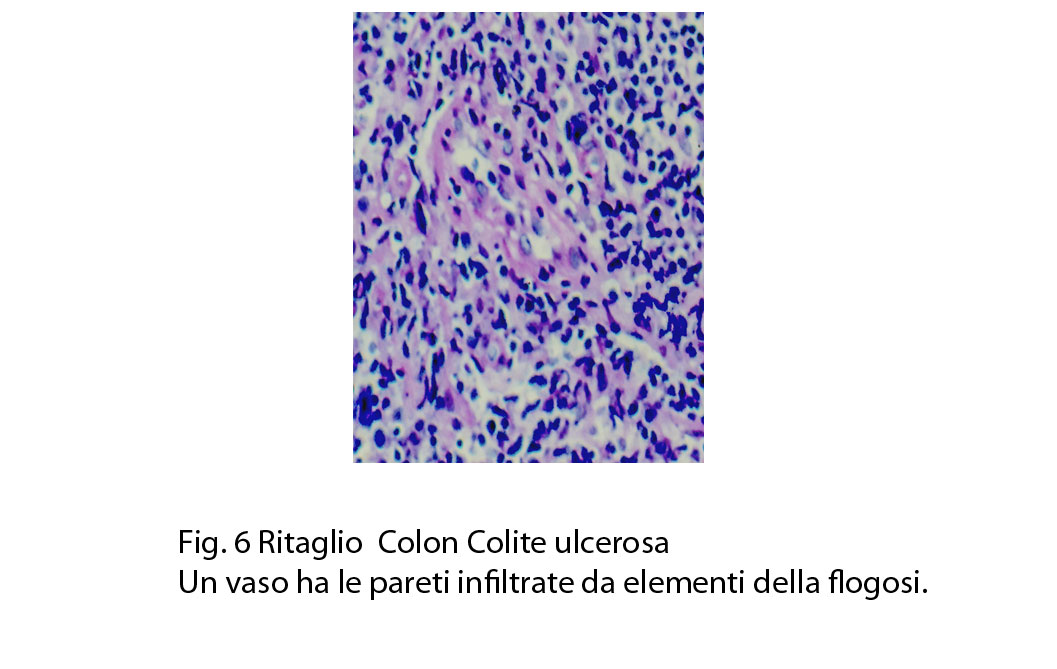

inoltre si raccolgono anche attorno ai vasi infiltrando le pareti disegnando in tal modo reperti di vasculite

-

Fig.6part

Il risultato è dato da un sovvertimento strutturale della mucosa per perdita di buona parte delle cripte, e per il rimaneggiamento delle componenti stromali (Fig.6).

La presenza dei neutrofili tra gli epiteli di superficie e nello stroma sottostante provoca processi di erosioni e di ulcerazioni.

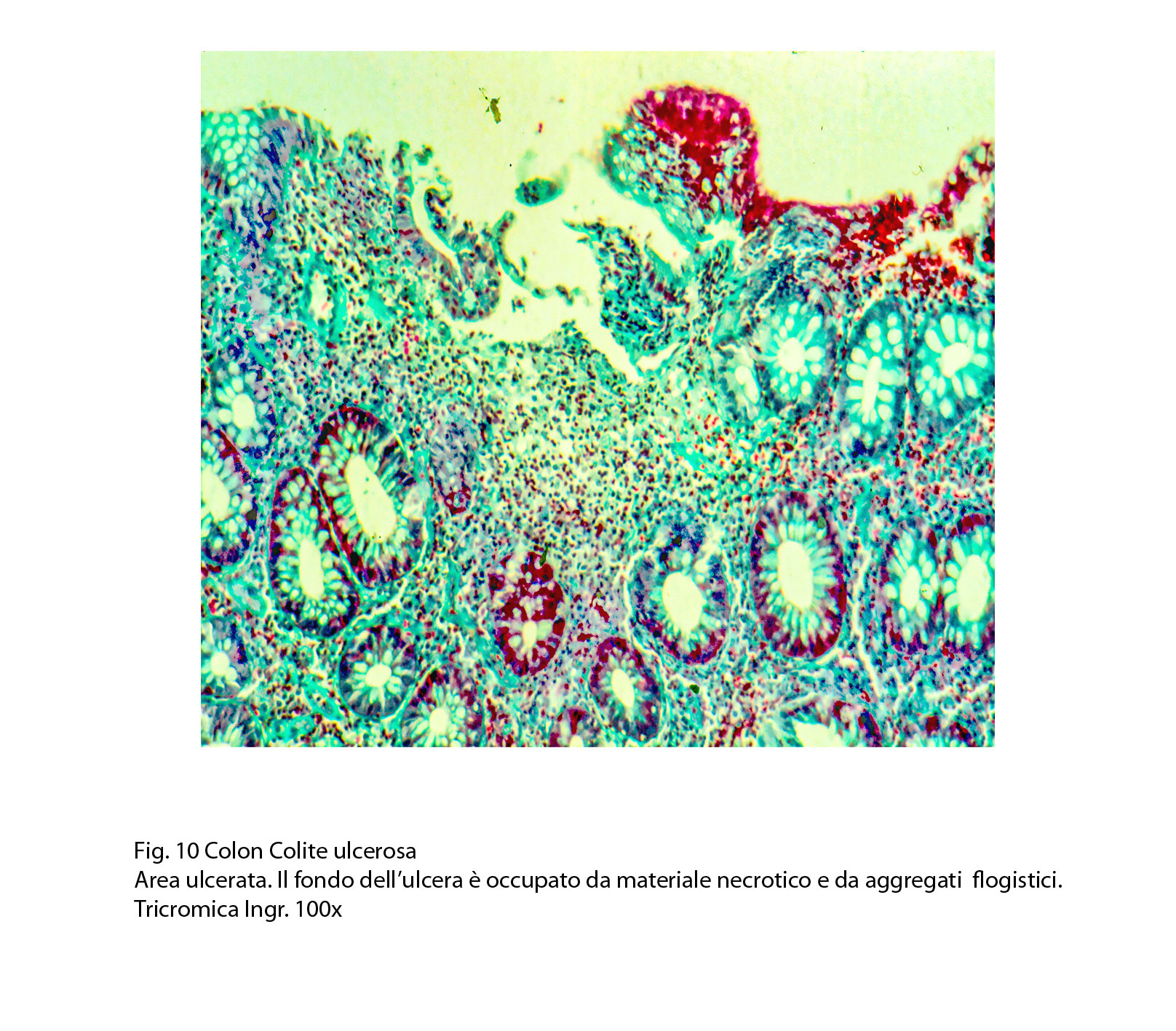

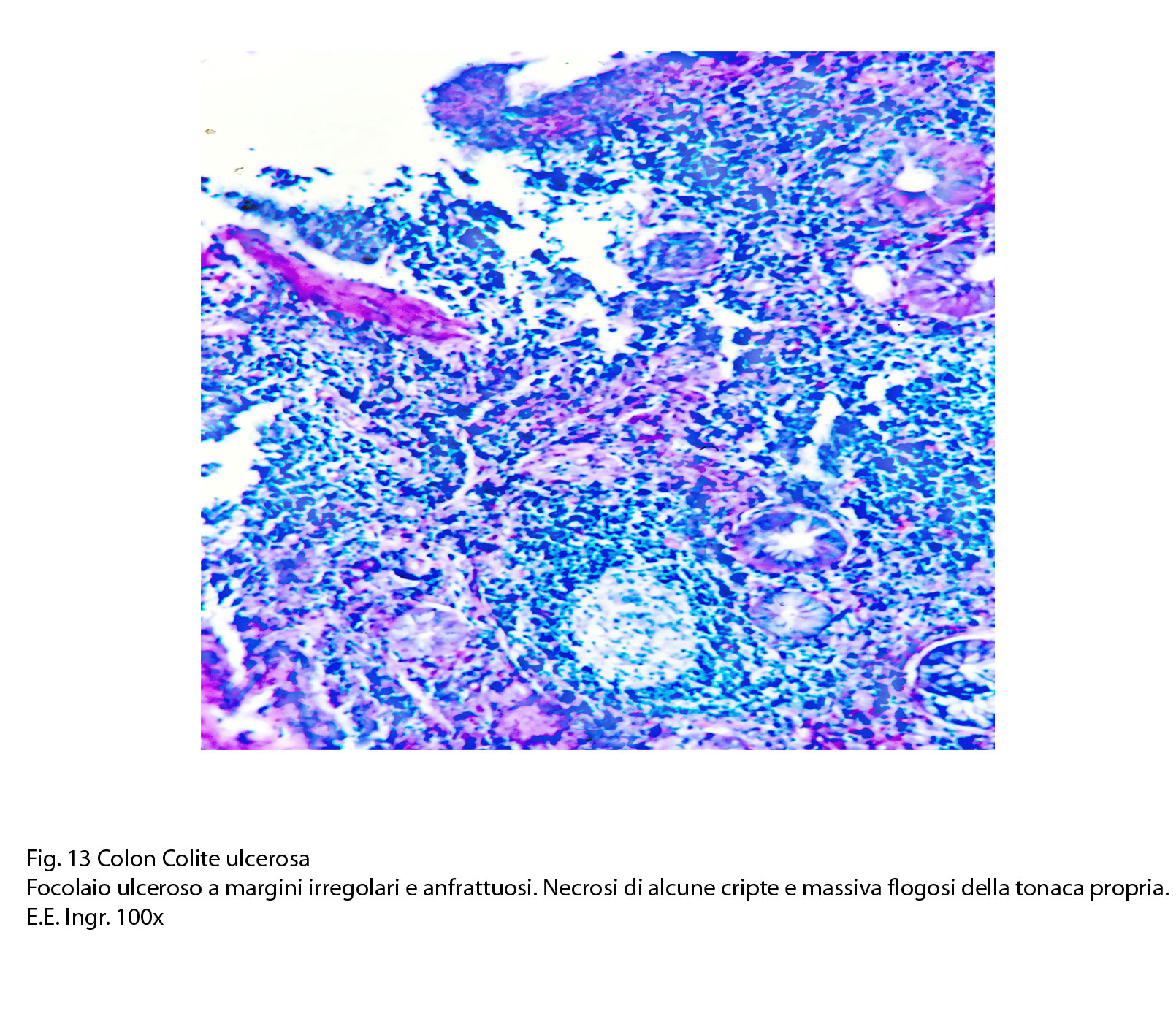

Le ulcere variano per estensione, profondità, morfologia, fasi evolutive in rapporto al momento dell’osservazione ma hanno un reperto in comune caratterizzato dalla presenza sulle pareti di strati di elementi flogistici e di tessuto di granulazione aspecifico.

-

-

Fig.10  Fig.11 Fig.11

Fig.12  Fig.13 Fig.13

Nei casi di colite ulcerosa cronicizzata,si rileva la assenza dei neutrofili e di fenomeni destruenti, le cripte evidenziano una distorsione che modifica il loro profilo con formazione anche di ramificazioni e di ectasie fino a quadri di microcisti.

Fig.14  Fig.14part Fig.14part

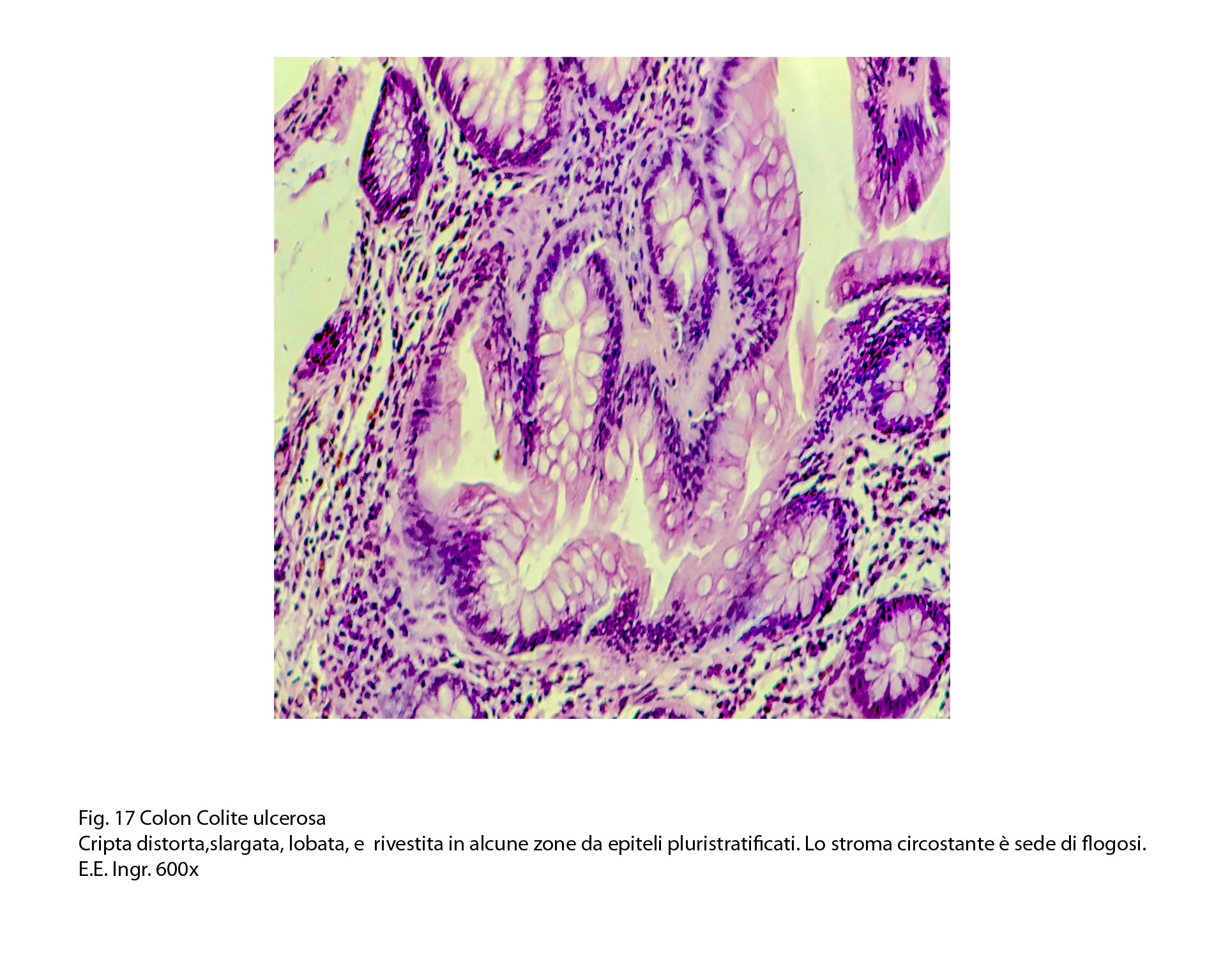

Fig.15  Fig.16 Fig.16  Fig.17 Fig.17

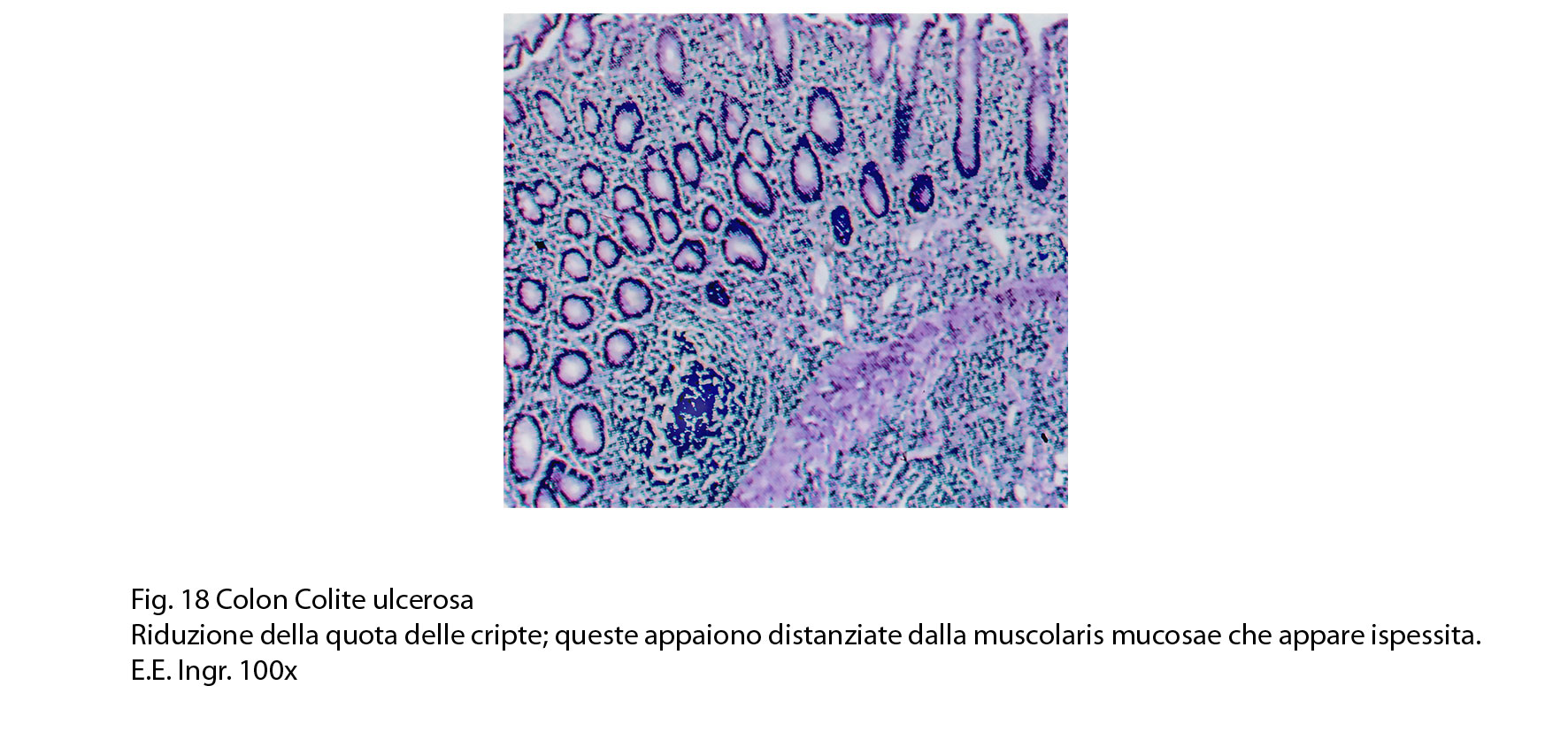

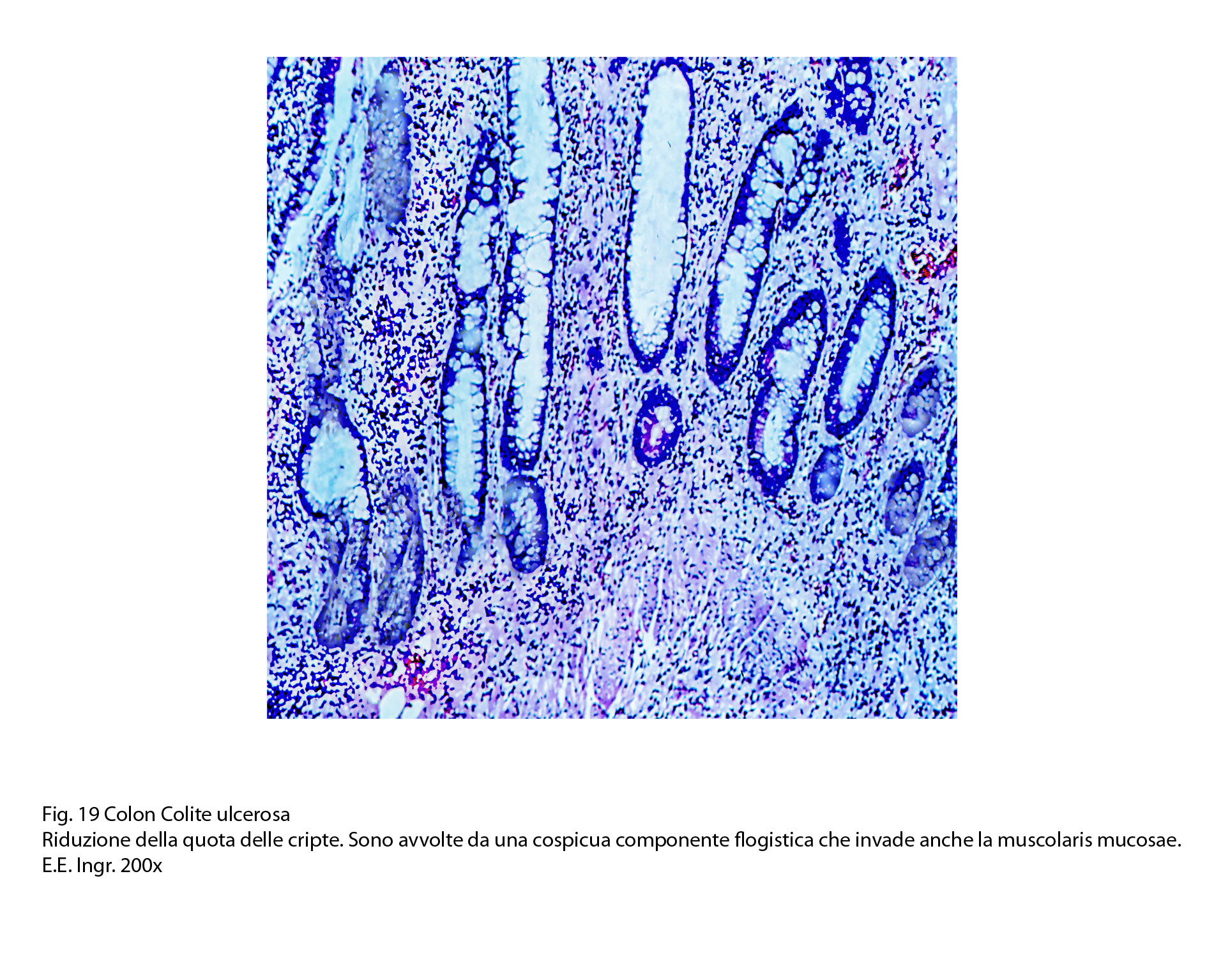

Non mancano casi in cui le cripte, accanto a fenomeni di distorsione evidenziano processi di ipoatrofia, rappresentata da riduzione del loro numero e delle loro dimensioni. Questo secondo rilievo si coglie calcolando la aumentata distanza tra la base delle singole cripte dalla muscolaris mucosae.

Fig.18  Fig.19 Fig.19

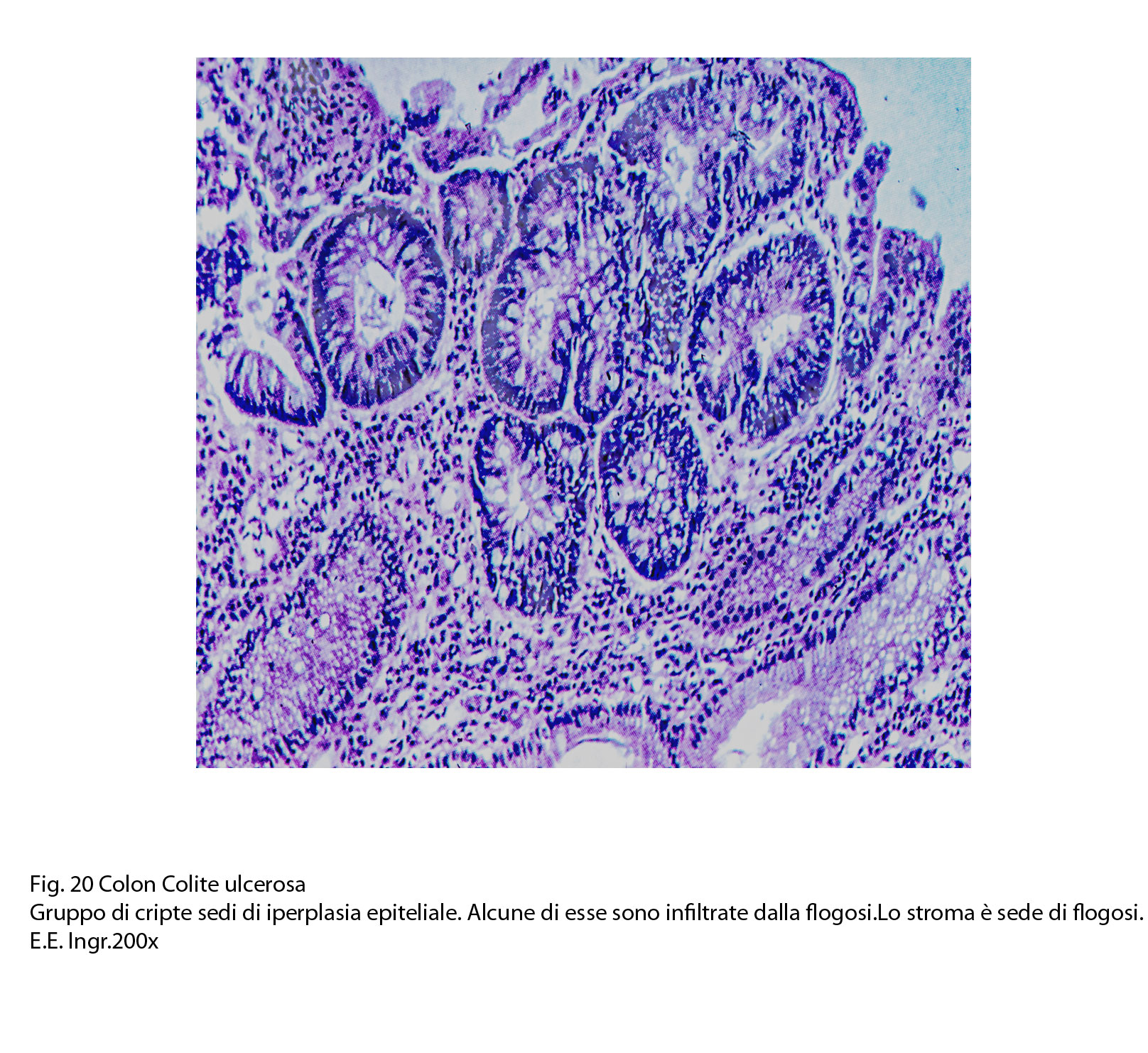

In opposizione al processo di atrofia si riscontrano casi nei quali le cripte sono rivestite da epiteli in rigenerazione o in iperplasia; esse sono rivestite da epiteli pluristratificati, anche se ancora privi della loro attività secretiva; e conservano la loro spinta proliferativa sebbene siano circondate e infiltrate da elementi della flogosi.

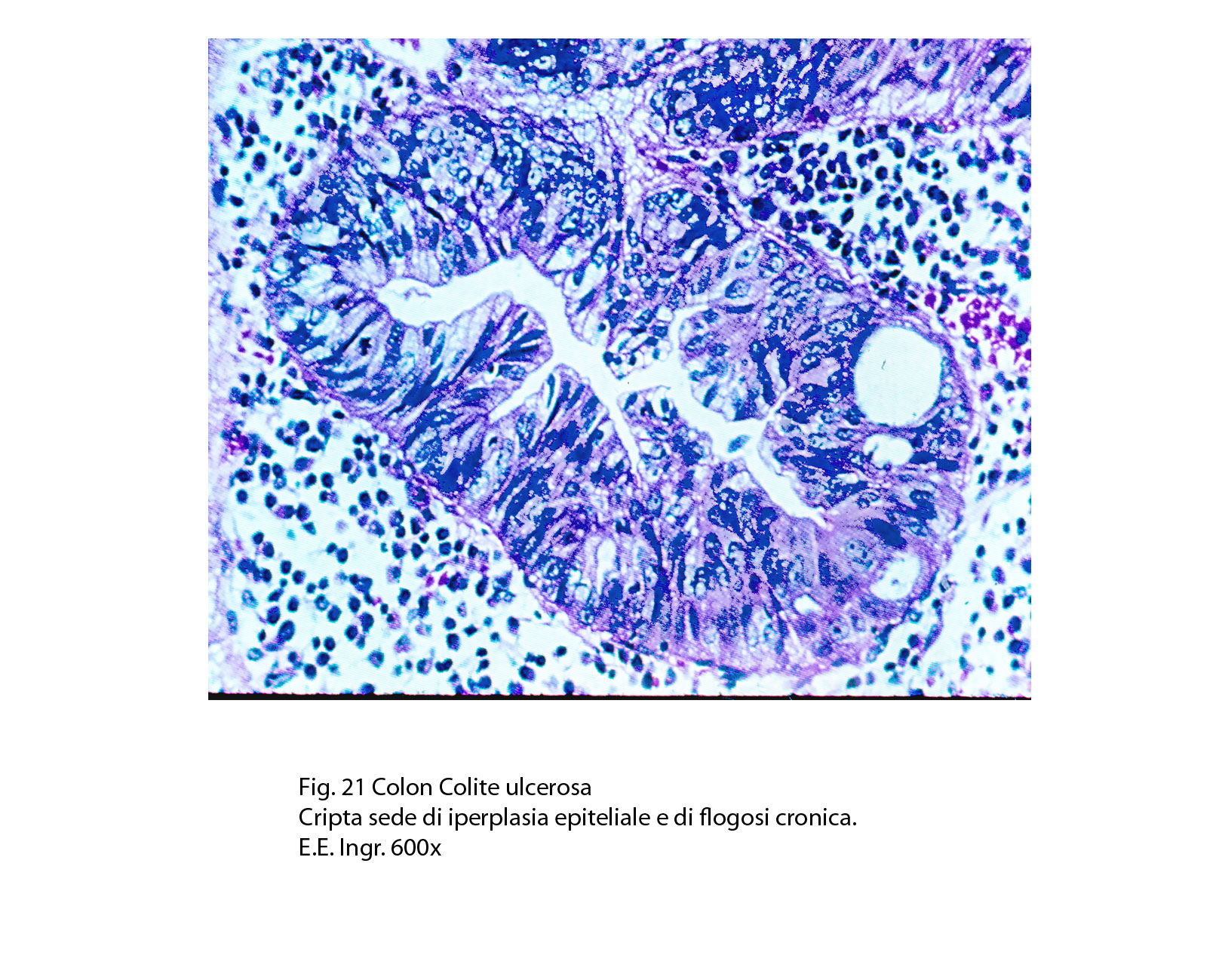

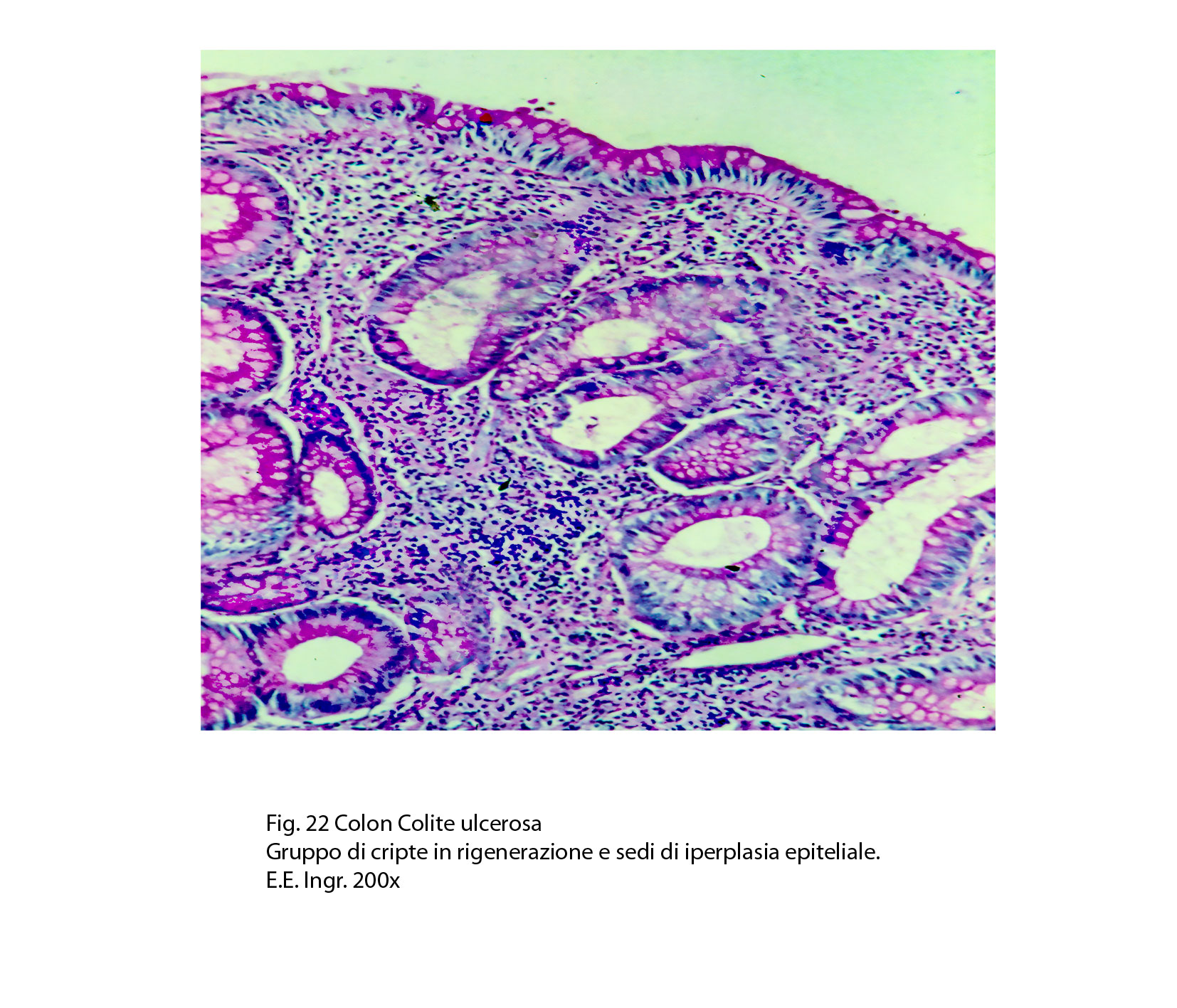

Fig.20  Fig.21 Fig.21  Fig.22 Fig.22

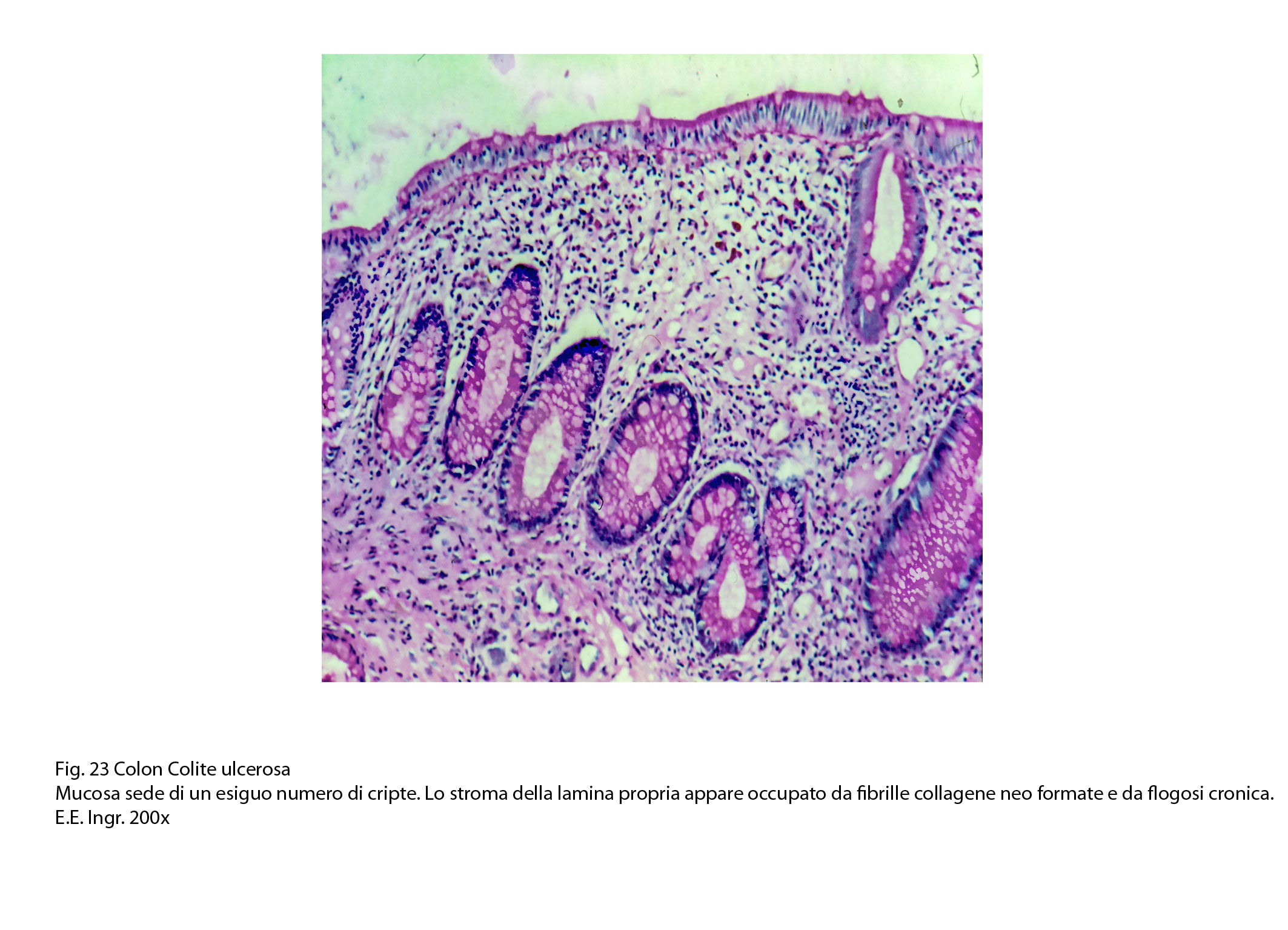

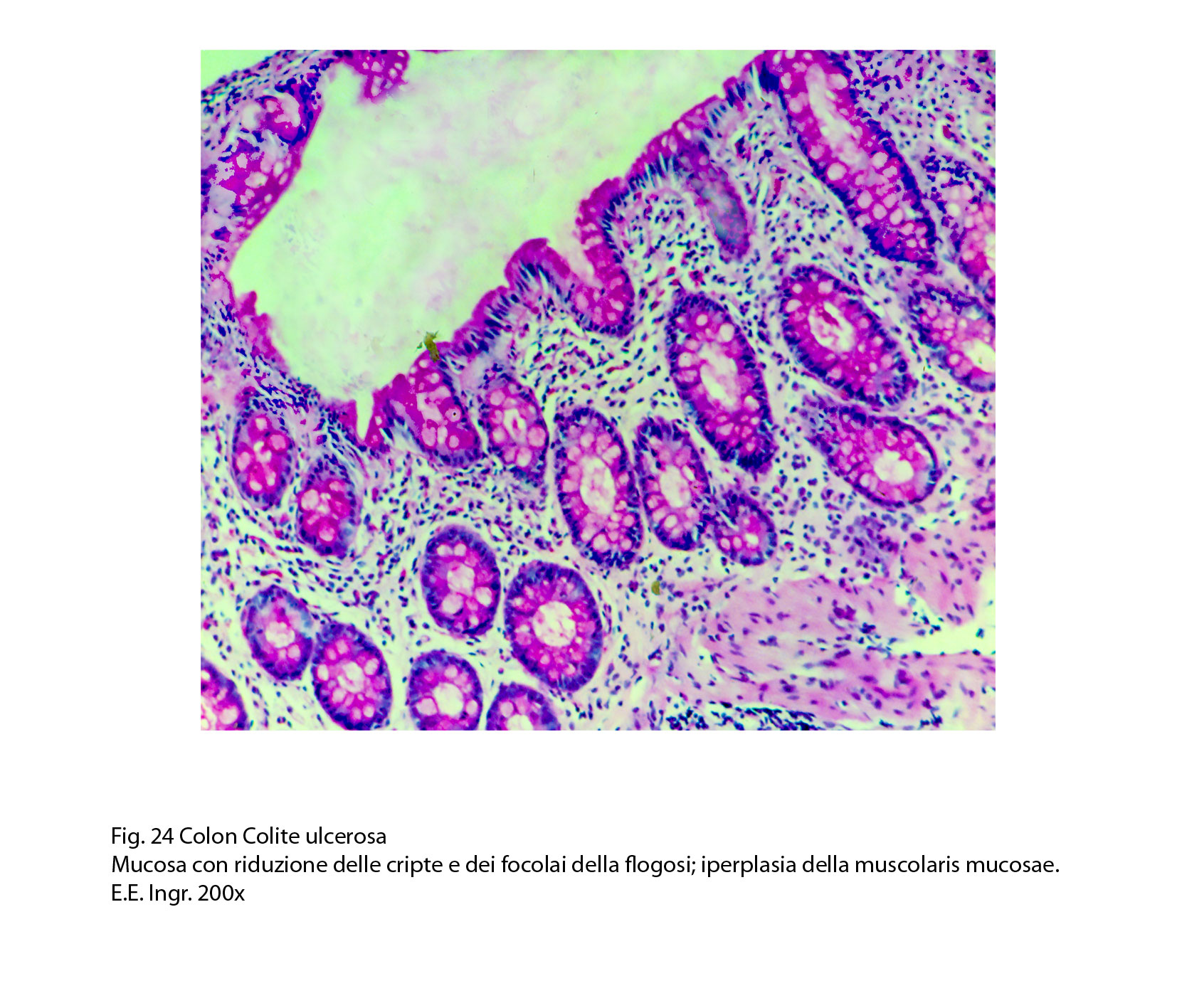

Nelle fasi di colite ulcerosa quiescente la flogosi è ridotta o assente; lo stroma della lamina propria mostra processi di fibrosi,le cripte sono diminuite di numero, mostrano scarsa o nulla attività mucipara e conservano un accentuato profilo di distorsione.

Fig.23  Fig.24 Fig.24

MORBO DI CROHN

Il morbo di Crohn è una manifestazione anatomo-clinica avente una patogenesi multifattoriale costituita da una predisposizione genetica, da un difetto della barriera epiteliale dell’intestino, e da una disregolazione del sistema immunitario (Pathologica 2021; 113 (1): 31-53).

Le aree dell’apparato gastroenterico maggiormente colpite sono la porzione distale dell’ileo e quelle prossimali del colon; ma si ritiene che tale patologia possa localizzarsi in tutti i segmenti di questo apparato, dalla bocca all’ano (Gastroenterol 2005; 19: 575-578).

La natura del danno è rappresentata da una flogosi cronica ad andamento progressivo con fasi di esacerbazione alternate a fasi di remissione secondo oscillazioni e decorsi molto variabili (Ann. Gastroenterol 2022; 35 (5): 503-508) (J. Crohns Colitis 2021; 15 (11): 1885-1897).

L’esame istopatologico è un momento importante nella composita strategia diagnostica, articolata in esami clinici, radiologici ed endoscopici; esso viene condotto su biopsie endoscopiche e su reperti chirurgici di resezione intestinale.

Mediante le indagini istopatologiche si definisce la natura della lesione, si determina il suo grado di attività, o di quiescenza e si documenta la presenza di eventuali processi displastici o neoplastici (Gut 2016; 65 (3): 408-414). (Am J. Gastroenterol 2016; 111; 1692-1701).

Questo quadro morfologico si rivela variabile per i caratteri progressivi delle lesioni, per la esistenza di fasi di attivazione e di remissione, per la gravità del processo flogistico, e l’età del paziente in considerazione che esso è diverso nell’età pediatrica rispetto all’età adulta (Virchows Archiv 2014; 464: 511-527).

Questa variabilità non ha impedito di scoprire alcune costanti che formano il profilo strutturale di base del processo morboso e che quì di seguito sono riportate (J. Crohns Colitis 2021; 15 (11): 1885 – 1897) (J. Clin. Med. 2022; 11 (4): 939):

a) La mucosa e la sottomucosa sono infiltrate da una densa flogosi che si stratifica in modo diffuso o a focolai, spesso organizzandosi in microgranulomi.

b) Questa flogosi è composta da neutrofili, linfociti, monociti, plasmacellule eosinofile, e istiociti.

c) La presenza di neutrofili indica la fase dell’attività patogena del processo. Essi si ritrovano a livello degli epiteli di superficie e dello stroma sotto-epiteliale provocando erosioni ed ulcerazioni che possono essere superficiali o profonde fino a raggiungere la muscolaris mucosae.

d) Contestualmente, i neutrofili penetrano nelle cripte inducendo fenomeni di flogosi (criptite) o ancora raccolte ascessuali (ascessi criptici); questo processo ascessuale può interessare la cripta in tutta la sua lunghezza, disponendosi in modo verticale rispetto al piano della mucosa. In alcuni casi, la superficie della mucosa può apparire integra, ma di sotto della stessa si instaura una raccolta ascessuale che espandendosi coinvolge le tonache muscolare e sierosa fino a concludersi in eventi di perforazione o di fistolizzazione.

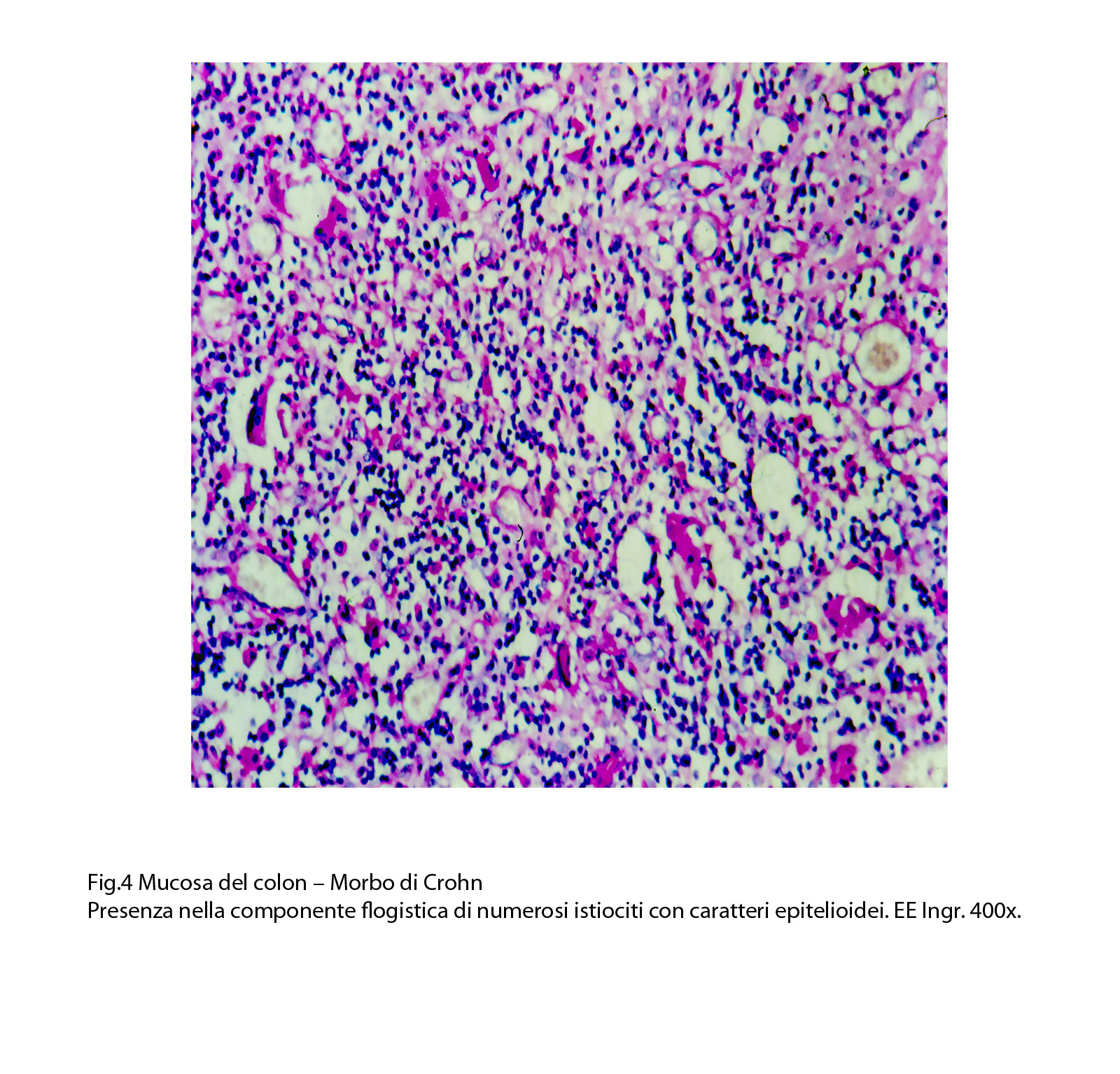

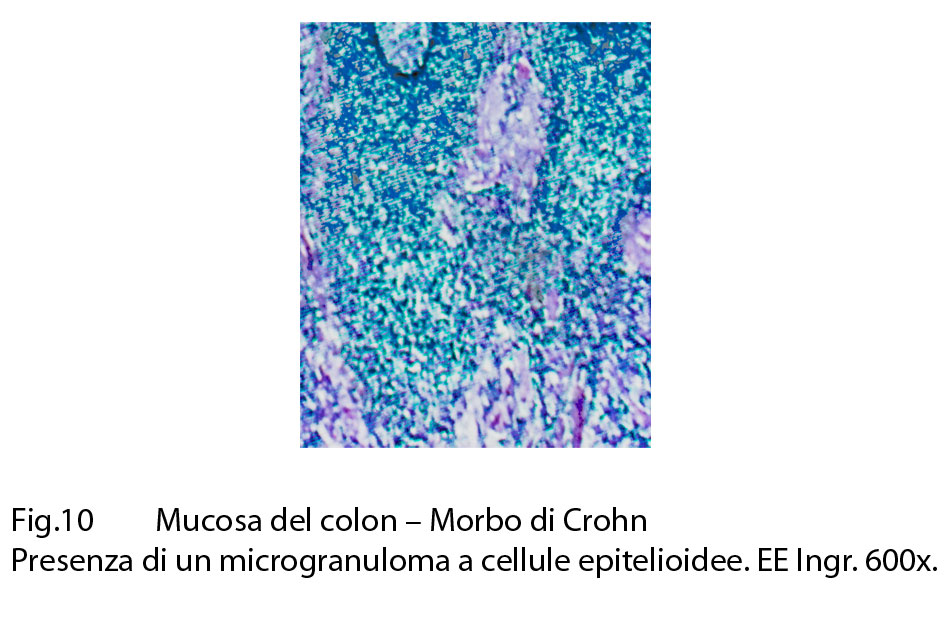

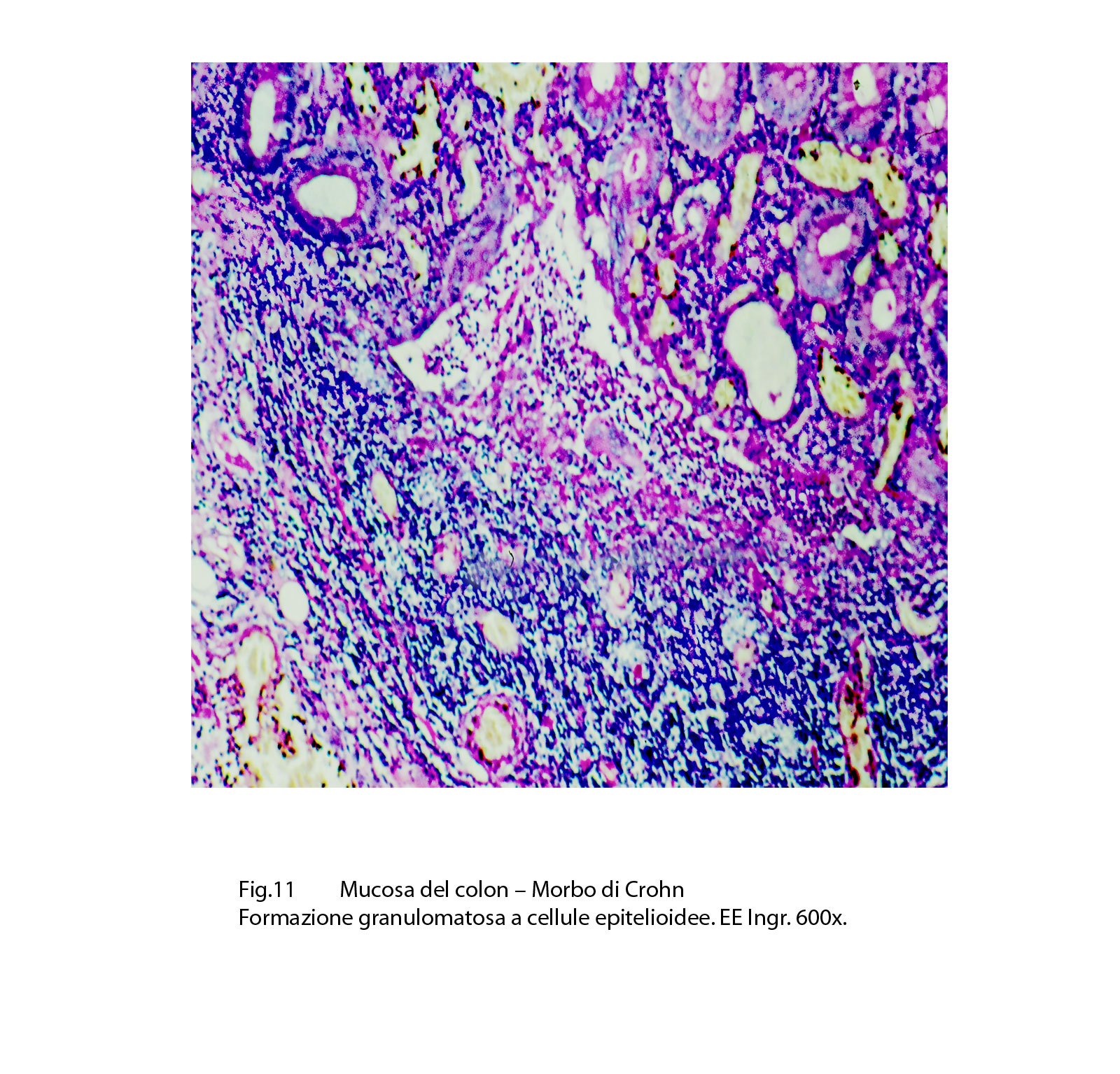

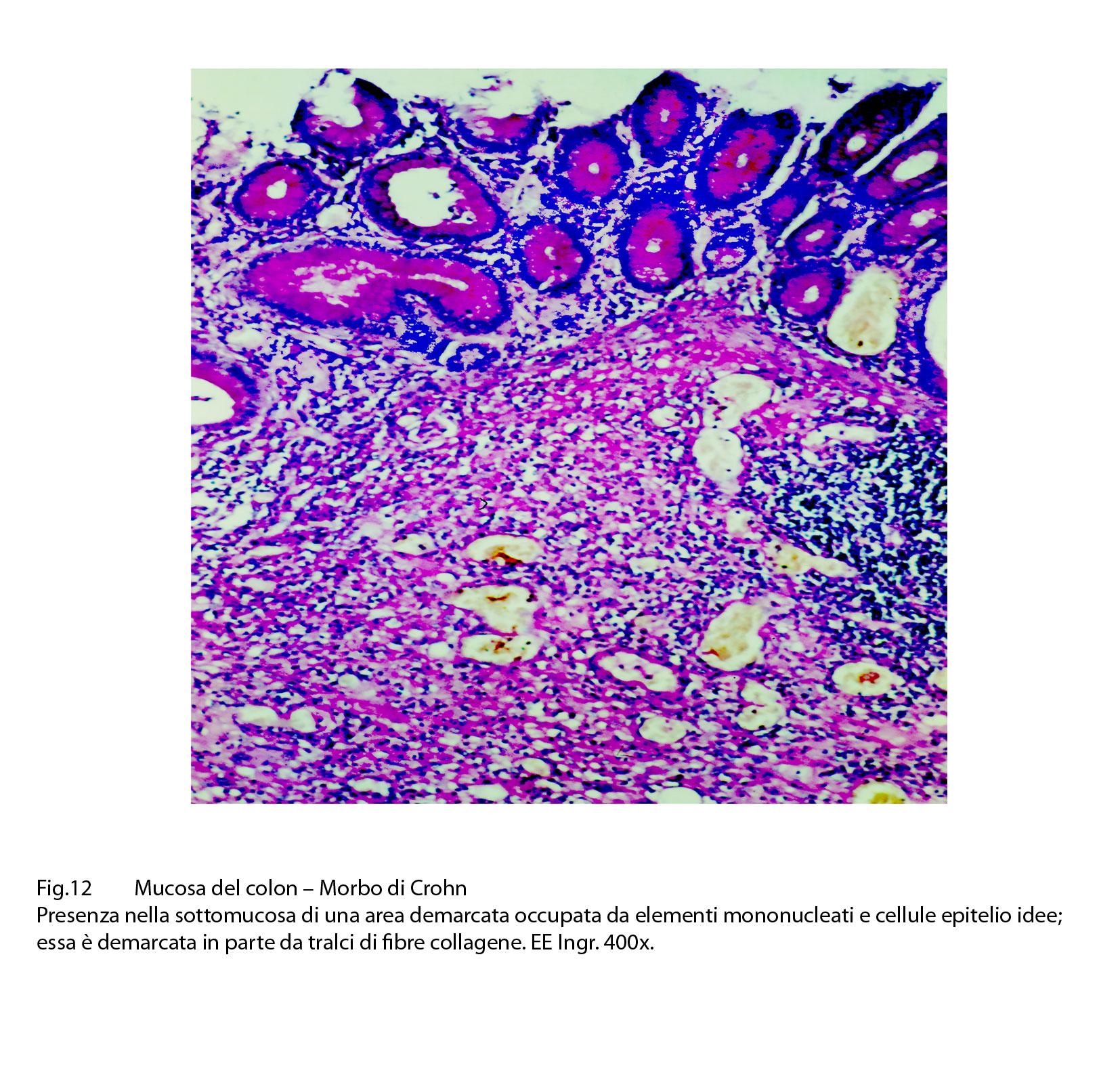

e) Di particolare interesse diagnostico sono considerati gli istiociti con caratteri epitelioidei o quelli con la configurazione di cellule giganti plurinucleate. Questi elementi si distribuiscono in modo casuale oppure si aggregano formando microgranulomi o macrogranulomi, tutti circondati da strati plurimi di linfociti. I microgranulomi sono costituiti da almeno 5 elementi; i macrogranulomi sono formati da un numero nettamente superiore. Essi si ritrovano in tutti gli strati dell’intestino in quantità diverse in rapporto alla gravità del processo e all’epoca dell’osservazione causando gravi alterazioni dell’assetto strutturale.

f) I vasi ematici intramurali sono coinvolti nel processo morboso; essi sono infiltrati da elementi della flogosi, subiscono dissociazione delle pareti con focolai di necrosi fibrinoide e sono spesso associati a dilatazione dei vasi linfatici (Gut 1968; 9: 164-176).

g) Nei casi di morbo di Crohn di lunga durata, ai sopradescritti fenomeni si sovrappongono processi di fibrosi. Questi si manifestano a livello della lamina propria,della sottomucosa e nelle forme gravi si ritrovano estesi ed intensi a livello delle tuniche muscolare e sierosa. A queste neoformazioni di fibre collagene si associa la presenza di plaghe di materiale amorfo riferibile a matrice extracellulare e la persistenza di focolai flogistici formati da linfociti e da istiociti con caratteri epitelioidei. Le cripte sono costantemente danneggiate; esse sono ridotte di numero, e quelle residue appaiono ipotrofiche, distorte, ramificate, ectasiche, posizionate in modo orizzontale; i loro epiteli,frequentemente, sono sedi di metaplasia pilorica (Human Pathol. 2018; 79: 42-49) (Front. Med (Lausanne) 2020; 7:167).

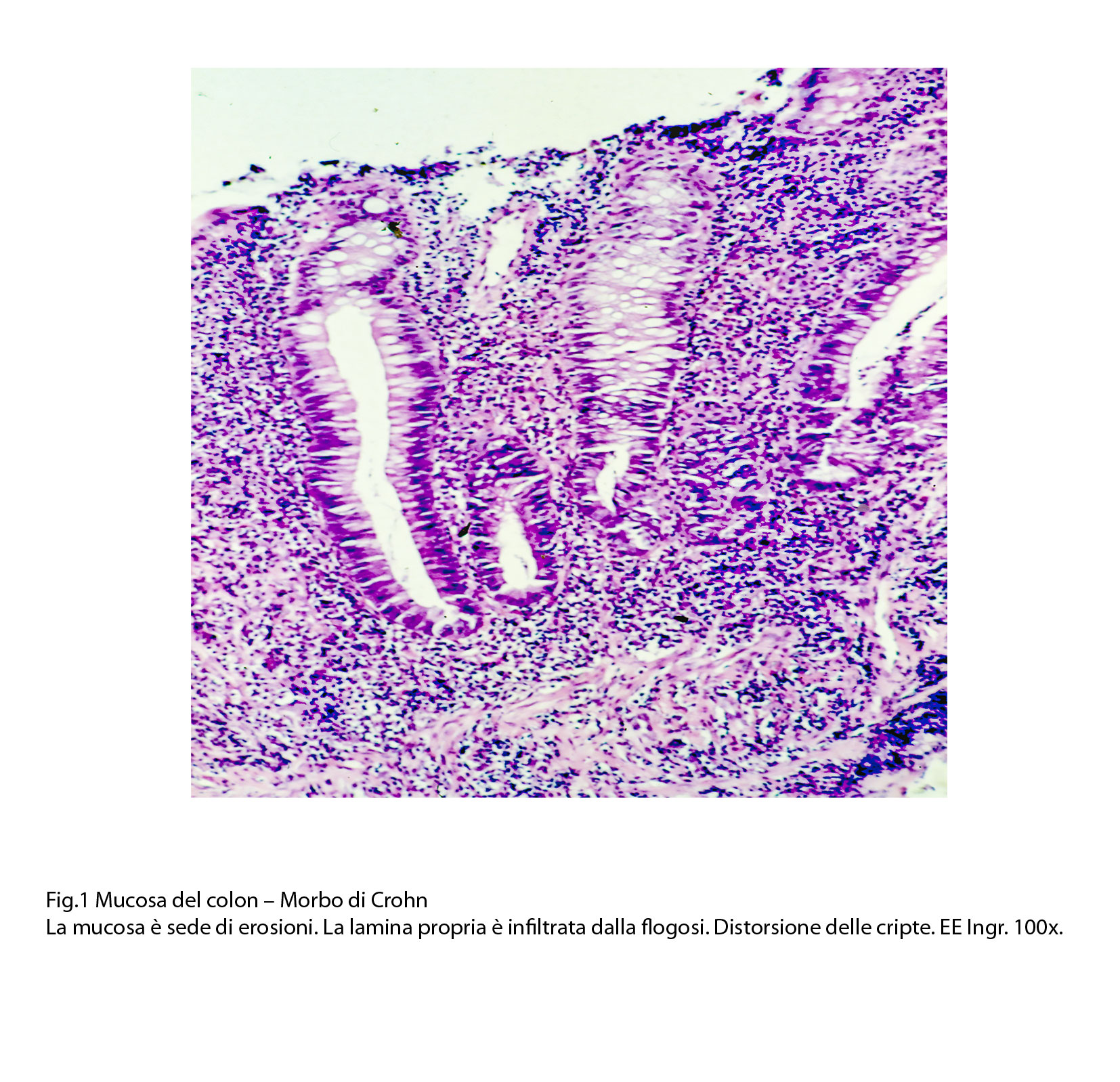

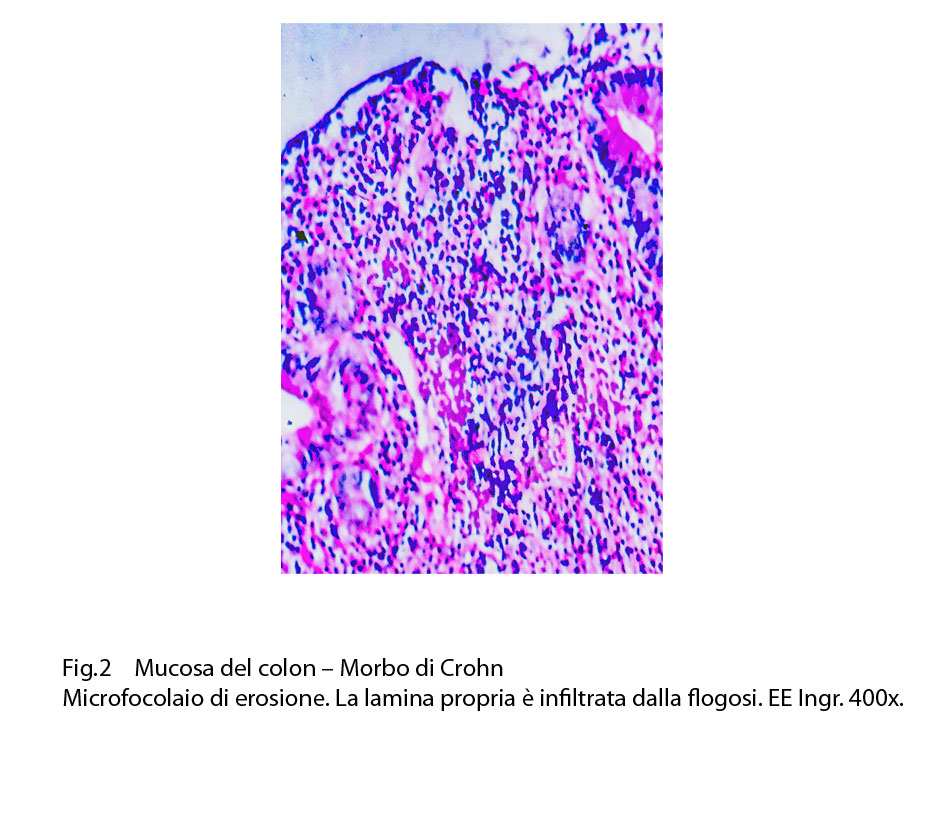

REPERTI

Le tuniche del colon sono sedi di alterazioni flogistiche progressive, destruenti ed evolventi in fibrosi.

La mucosa è sede di molteplici processi lesivi riguardanti la componente epiteliale, lo stroma, i vasi.

La linea epiteliale di superficie è discontinua per il formarsi di erosioni e ulcerazioni a livello delle quali si raccolgono gruppi di mononucleati e neutrofili.

Fig.1  Fig.2 Fig.2

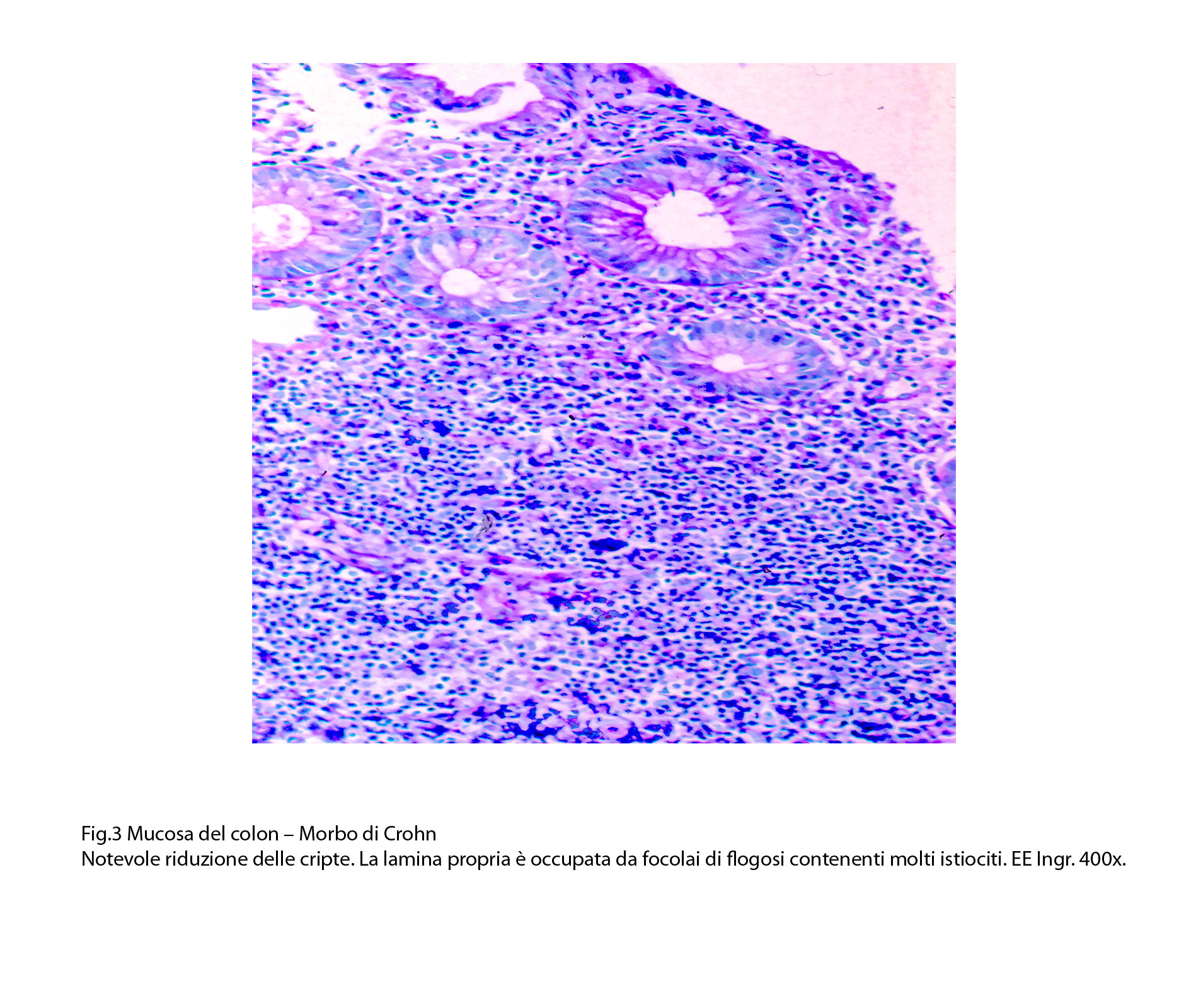

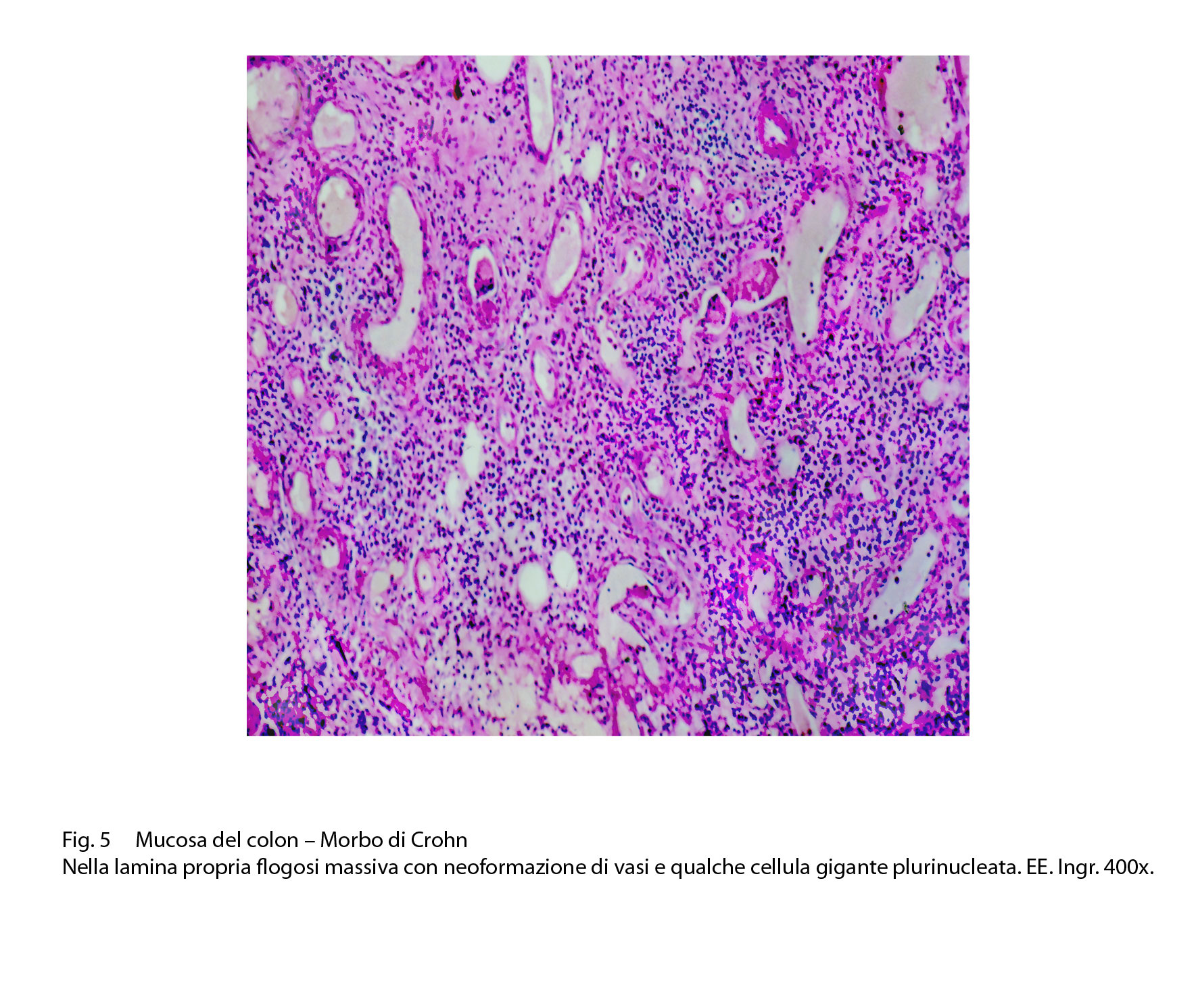

La lamina propria è ispessita per la presenza, in modo diffuso o discontinuo di colate di elementi della flogosi che si raccolgono negli interstizi dello stroma, attorno alle cripte e ai vasi. Questi infiltrati sono costituiti da neutrofili, linfociti, monociti, plasmacellule, eosinofili, e istiociti con aspetti epitelioidei.

Fig.3

Fig.4 Fig.4  Fig.5 Fig.5

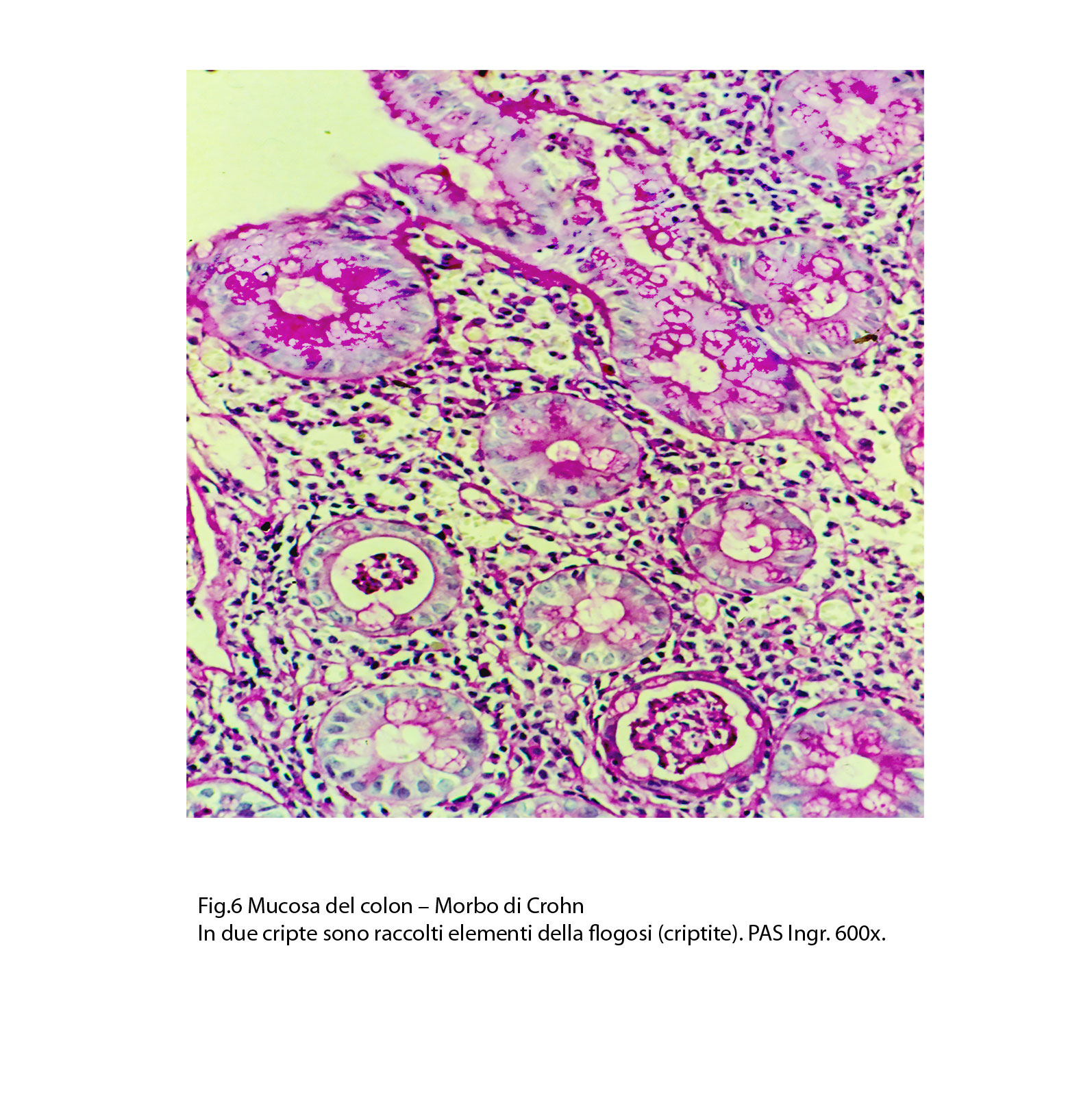

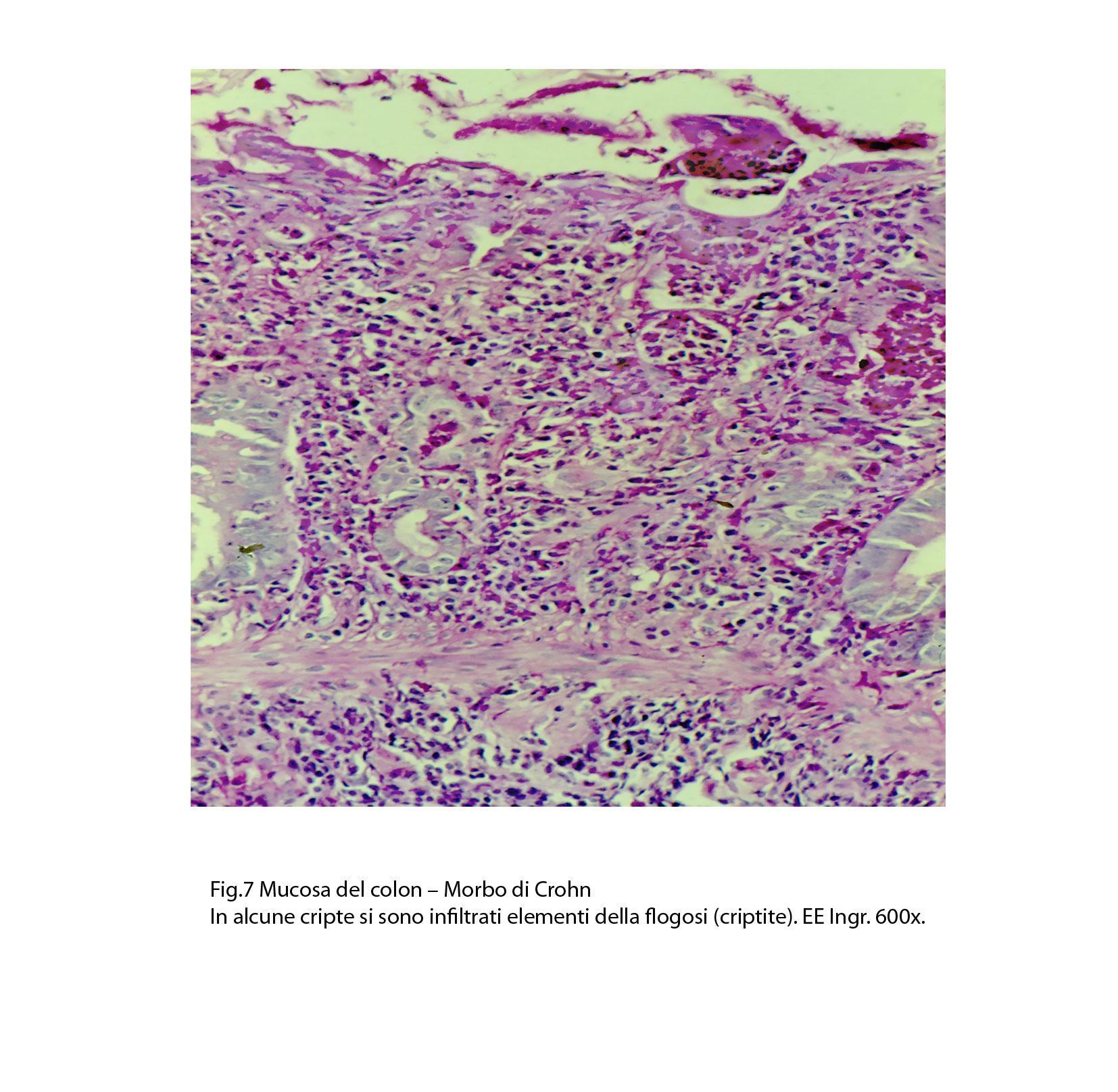

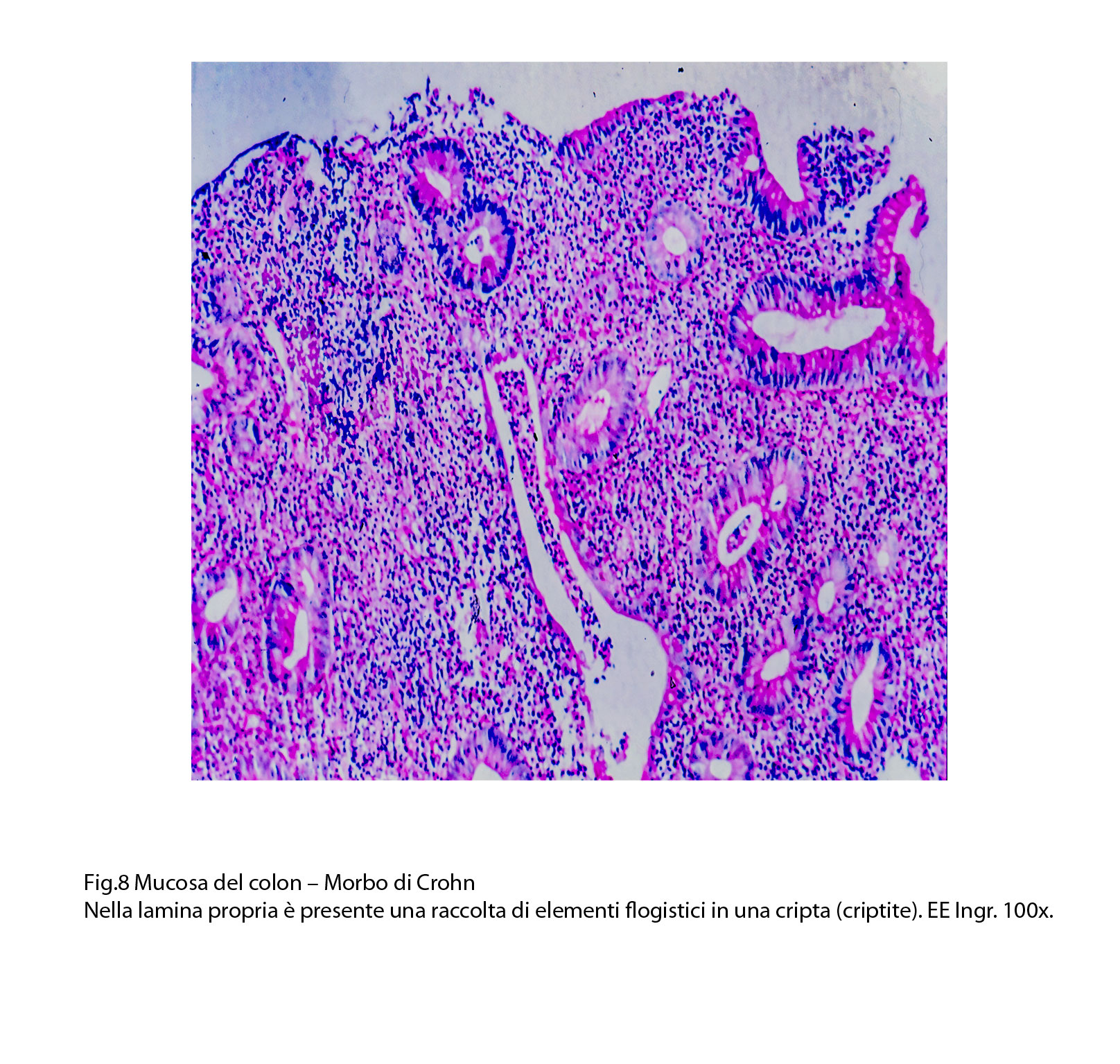

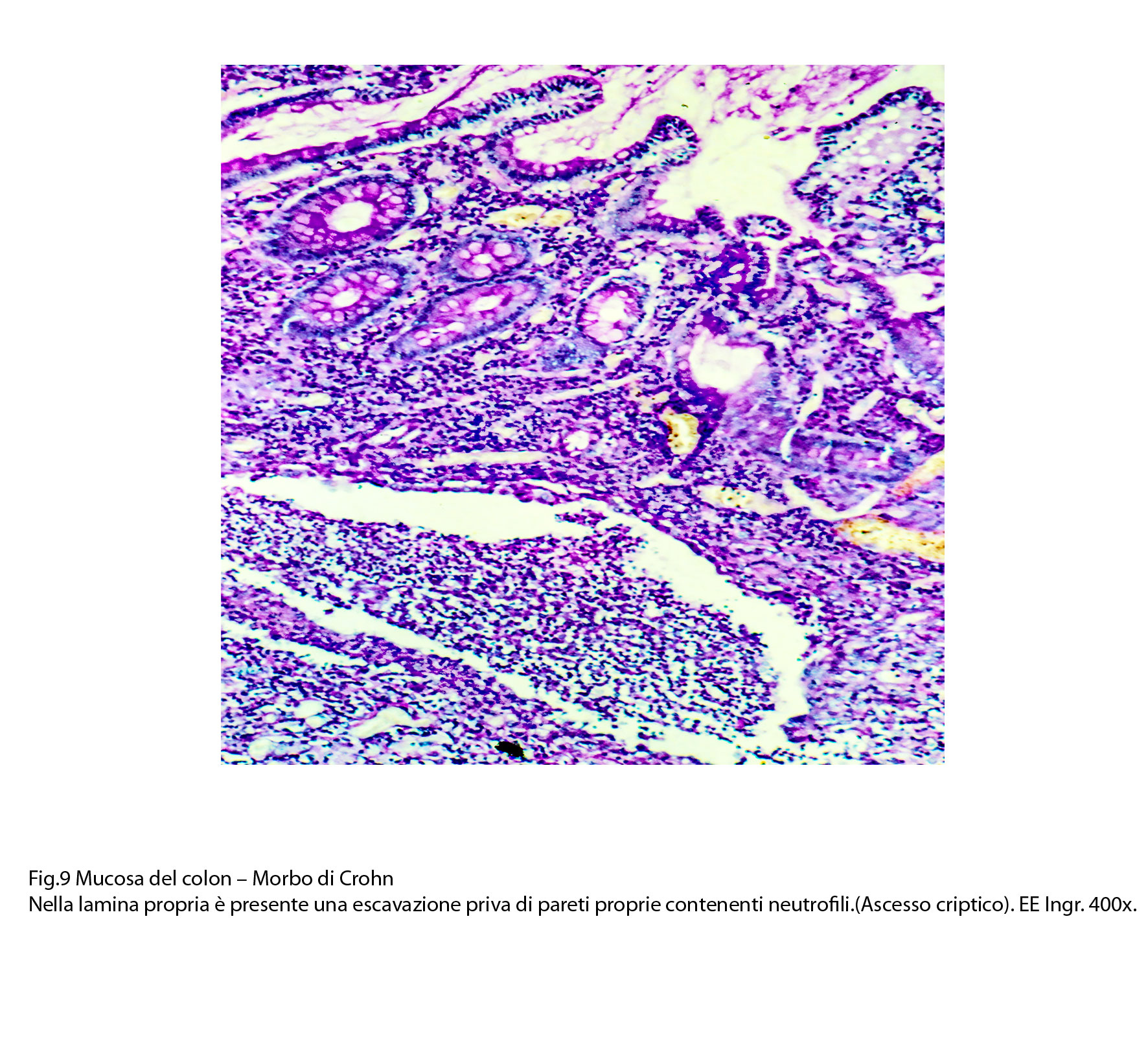

I neutrofili, si ritrovano tra gli epiteli di superficie e nell’interno delle cripte; in queste strutture provocano alterazioni e necrosi degli epiteli (criptite) o formazioni microscessuali (ascessi criptici).

Fig.6  Fig.7 Fig.7

Fig.8  Fig.9 Fig.9

Gli istiociti sono numerosi, hanno varia grandezza e sono forniti di un ampio citoplasma intensamente acidofilo e mostrano epitelioidei. Essi si distribuiscono in modo apparentemente disordinato o si aggregano a formare microgranulomi o macrogranulomi, tutti sempre demarcati di strati plurimi di linfociti.

Fig.10  Fig.11 Fig.11  Fig.12 Fig.12

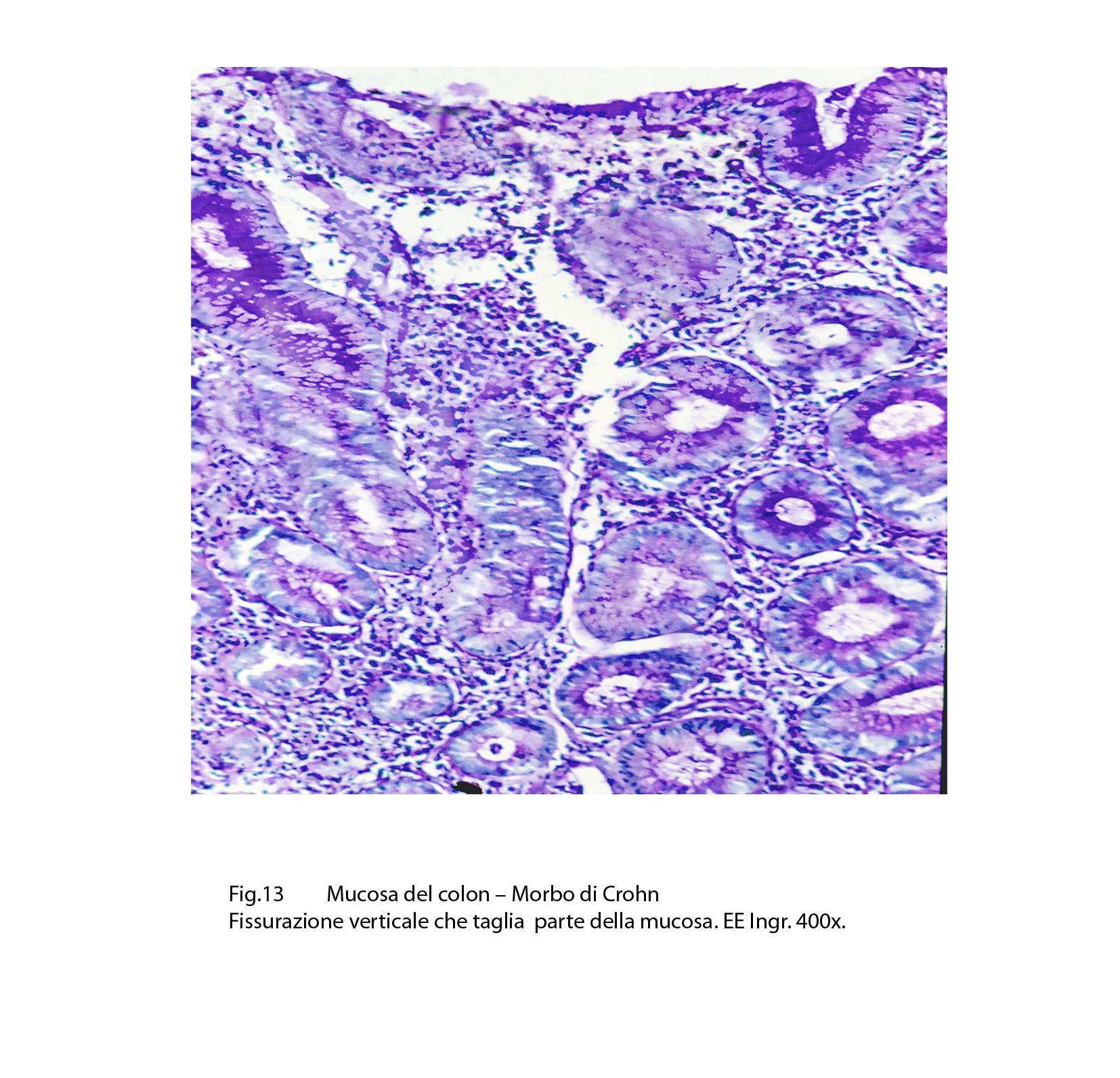

L’azione patogena dei neutrofili induce la formazione di fissurazioni che in modo verticale attraversano la mucosa, si estendono alle altre tuniche del colon provocando spesso perforazioni o fistole.

Fig.13

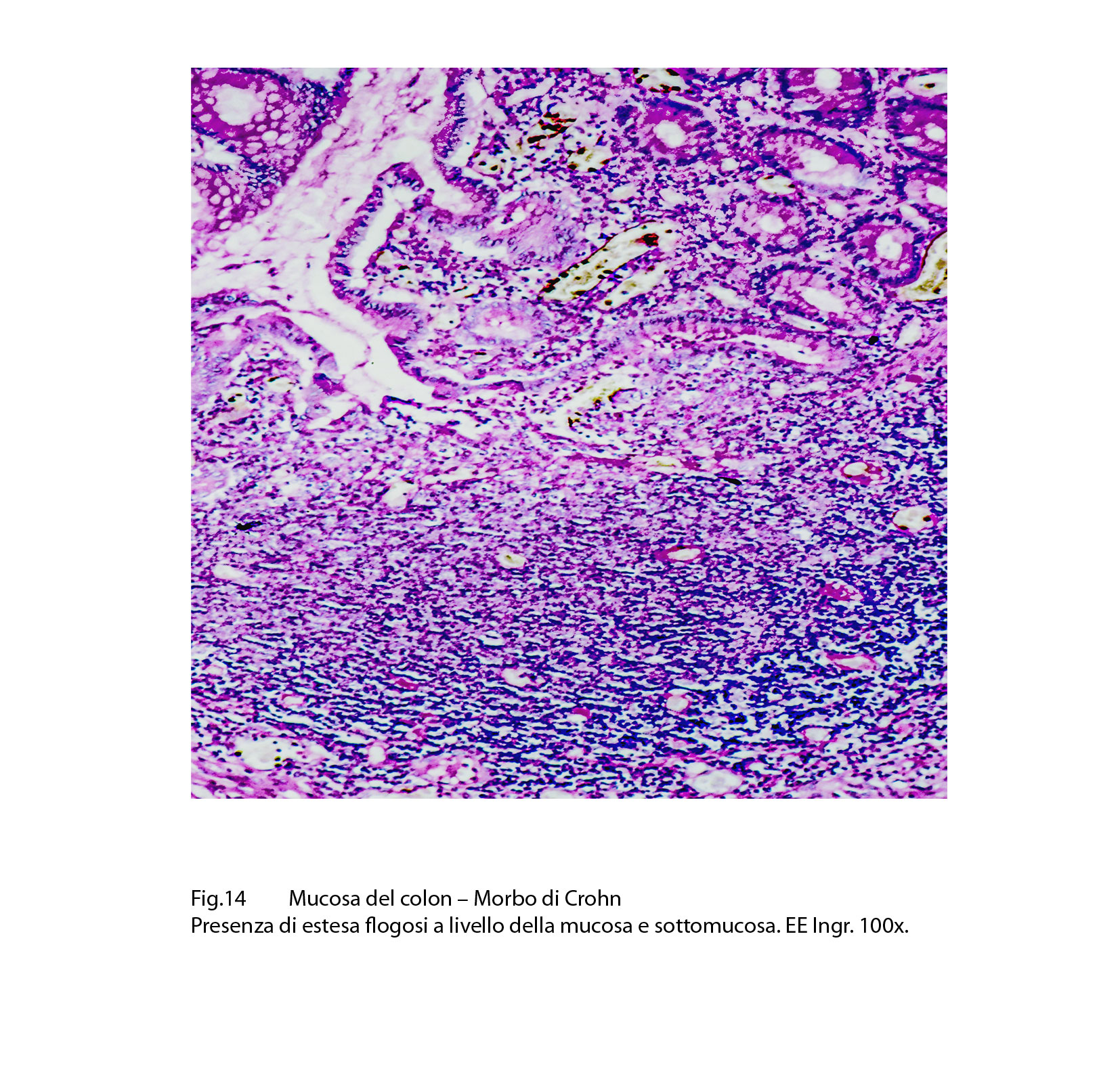

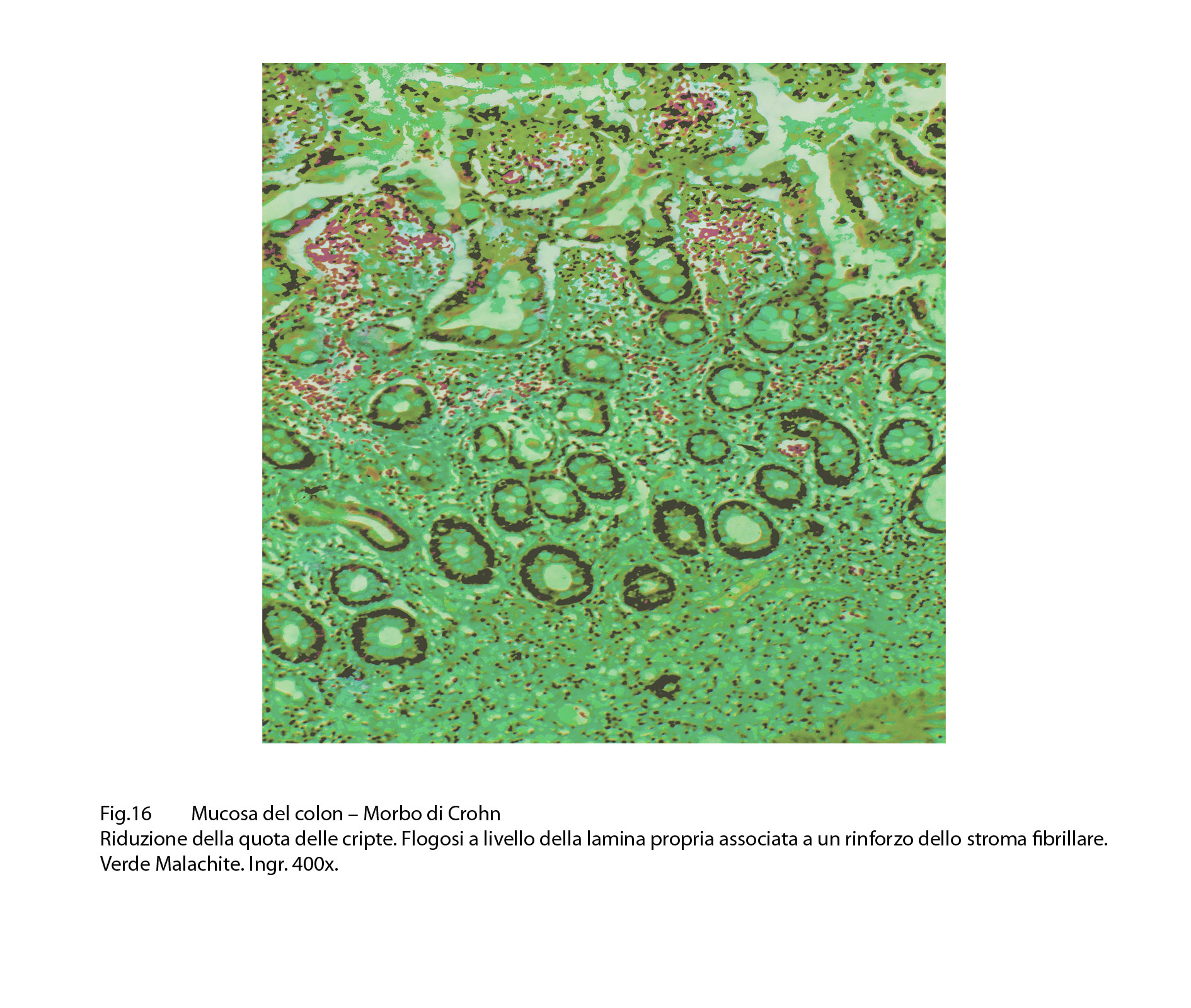

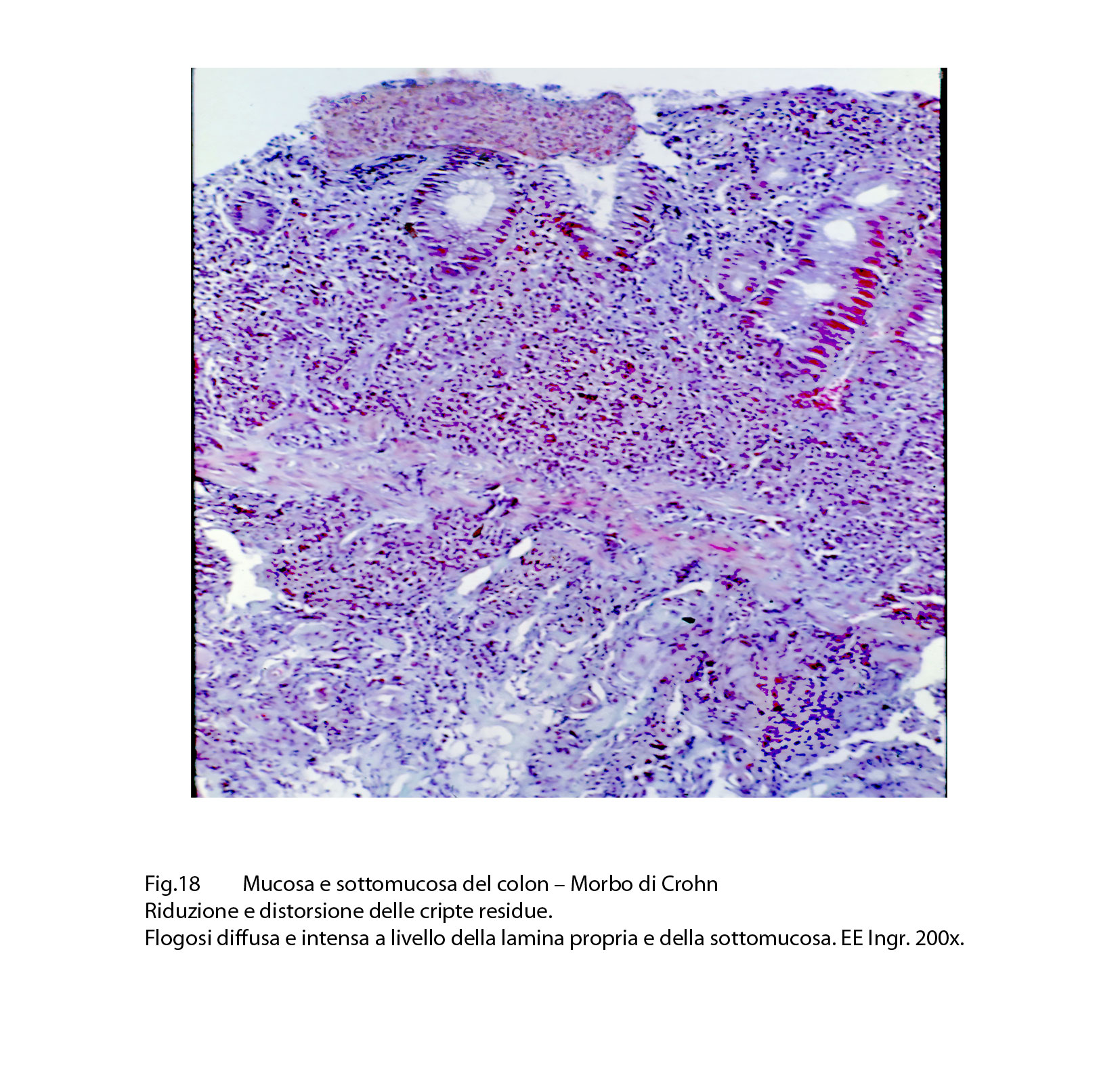

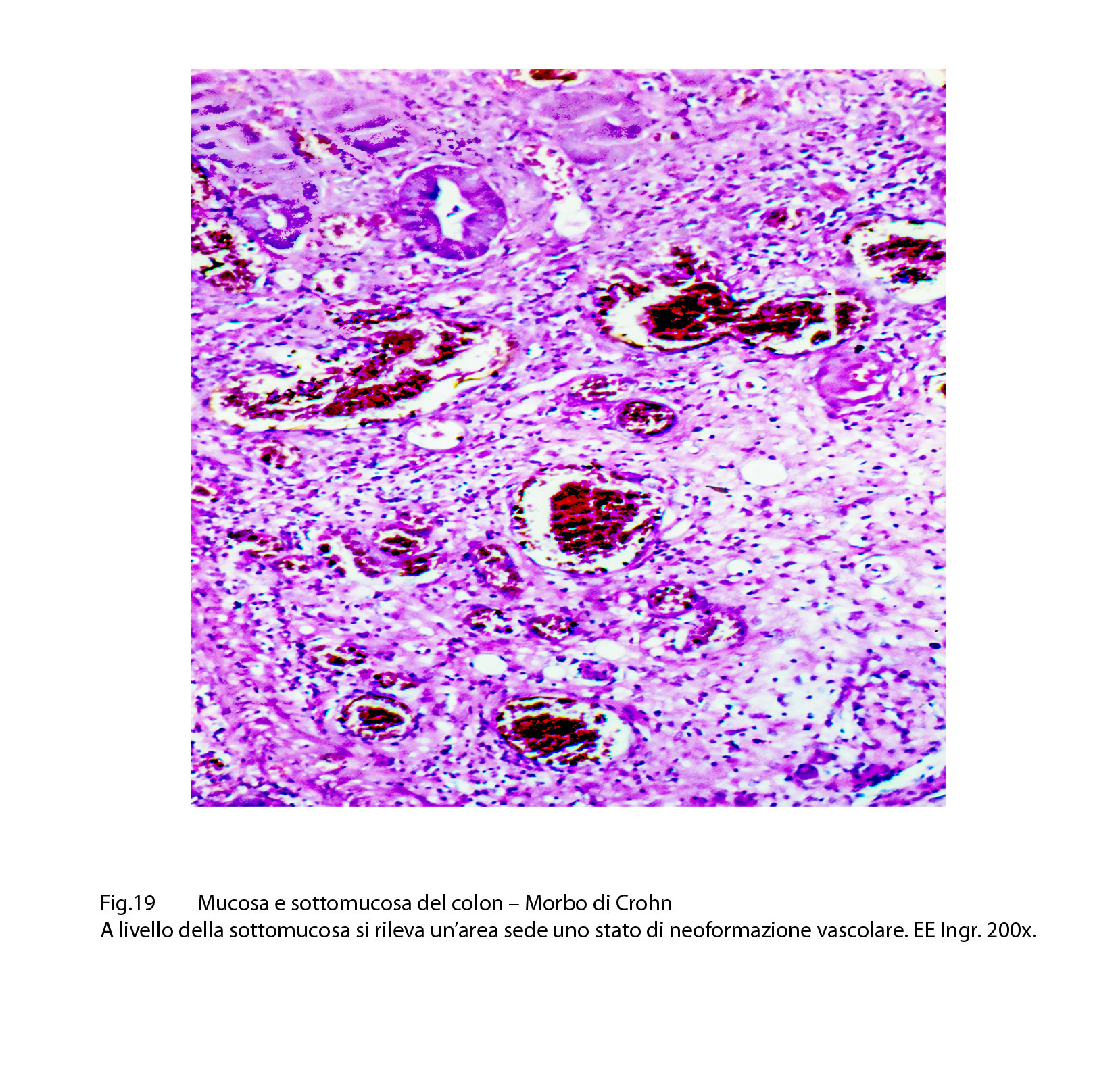

Accanto a queste alterazioni la mucosa è sede di altre lesioni quali la riduzione delle cripte, la distorsione di quelle residue, aree di neo-vascolizzazione, e un rinforzo della trama fibrillare dello stroma per neosintesi di fibre collagene.

Fig.14  Fig.15 Fig.15  Fig.16 Fig.16

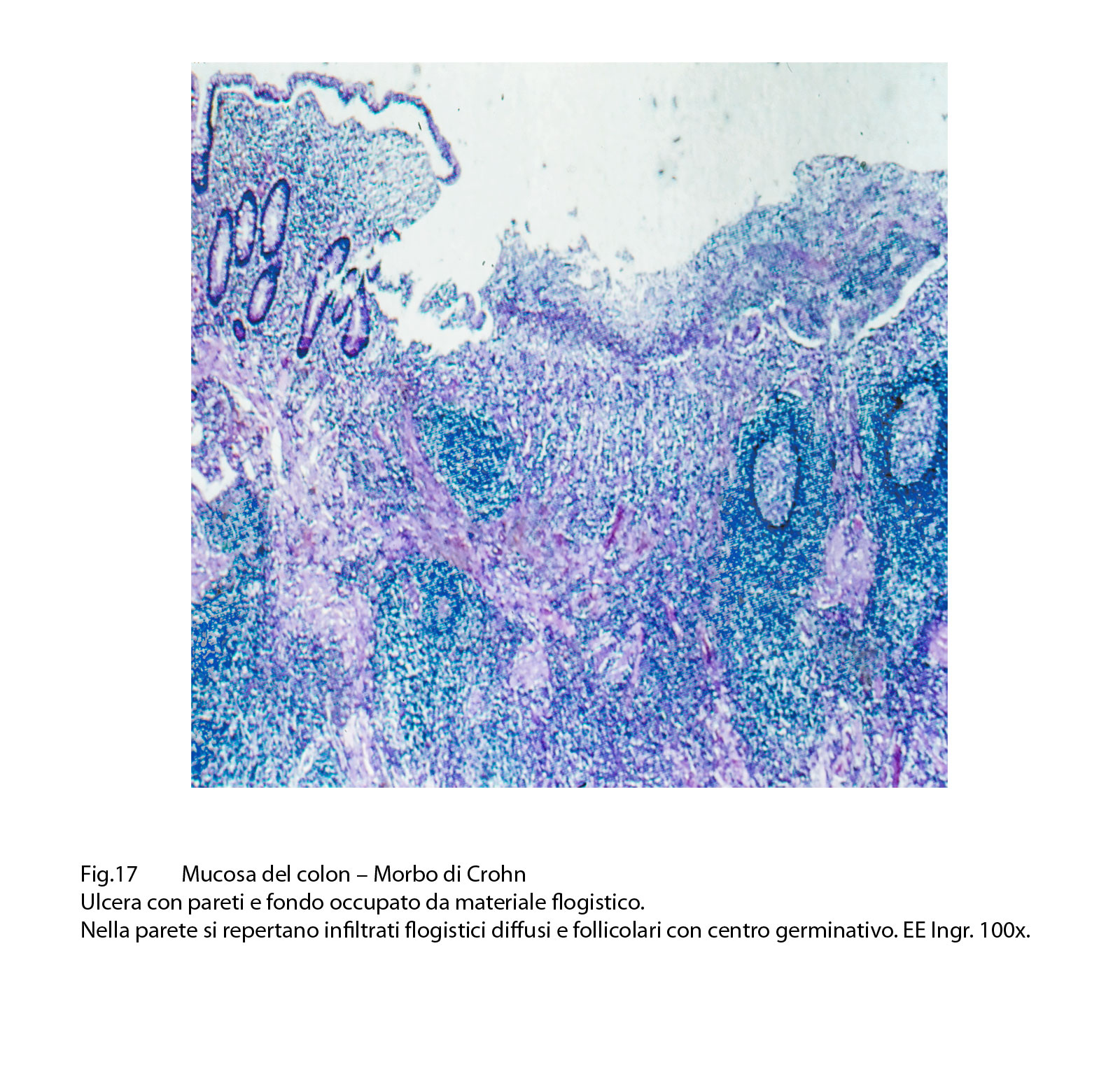

Il danno maggiore riscontrato a livello della mucosa è dato dalla presenza di ulcere. Queste sono diverse per ampiezza e profondità; hanno le pareti e il fondo ricoperto da stroma infiltrato in modo massivo dalla flogosi, sono spesso delimitate da strati di connettivo neoformato, e da densi infiltrati linfocitari disposti in modo diffuso o follicolare con centri reattivi.

Fig.17

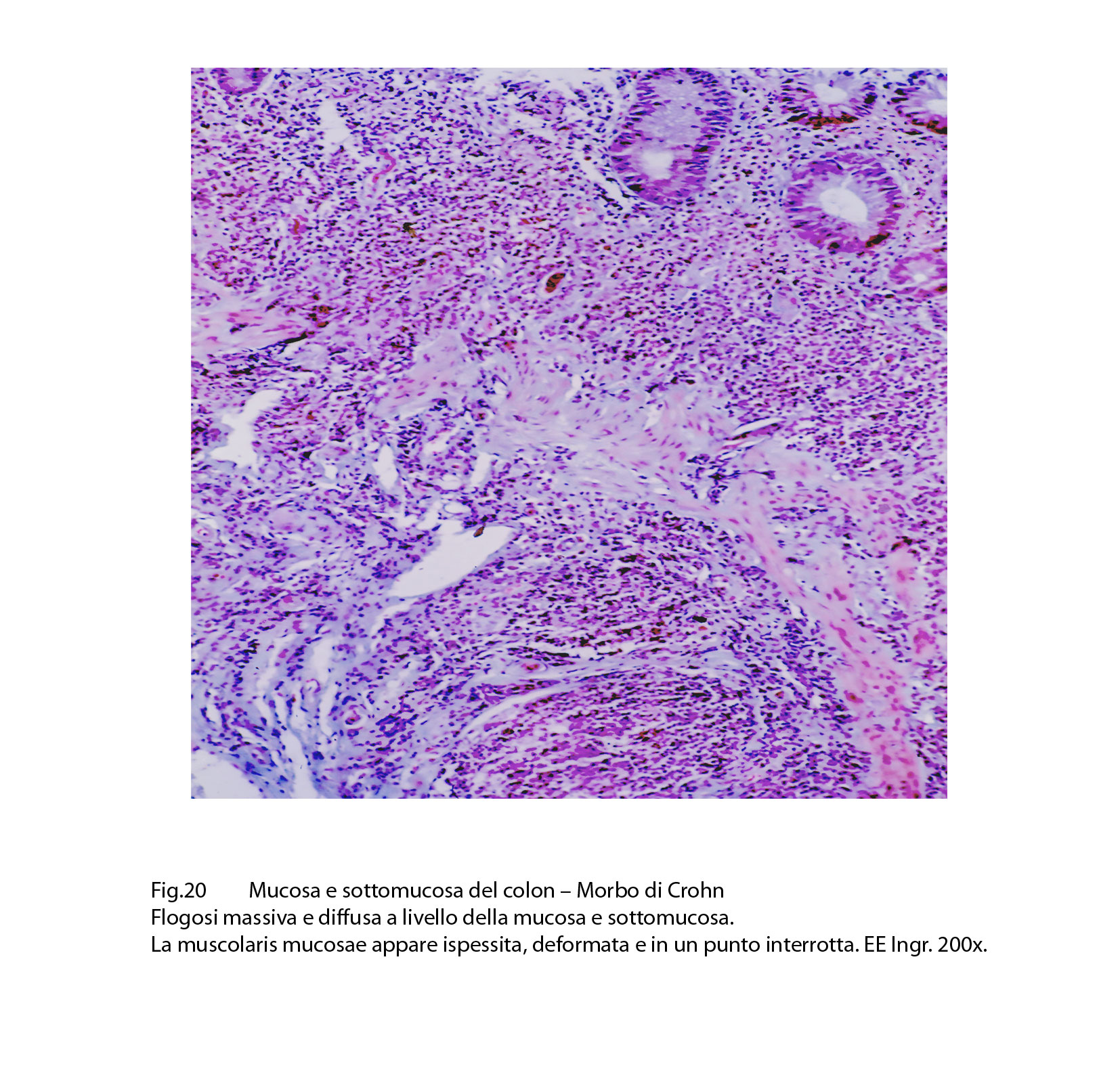

Questo processo flogistico può estendersi alla sottomucosa infiltrando in modo massivo e a tutto spessore lo stroma e provocando un totale rimaneggiamento della sua architettura .

Fig.18  Fig.19 Fig.19  Fig.20 Fig.20

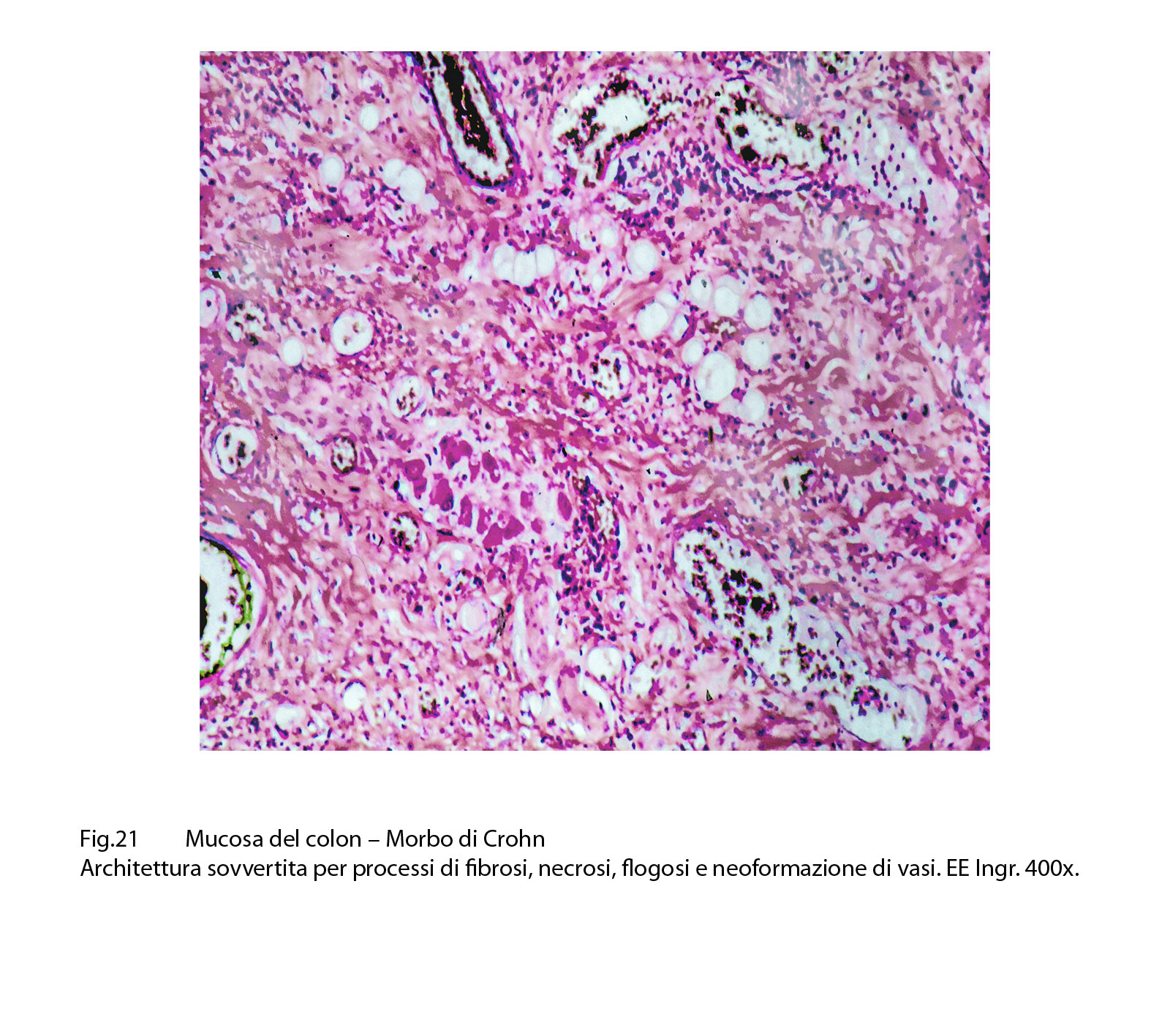

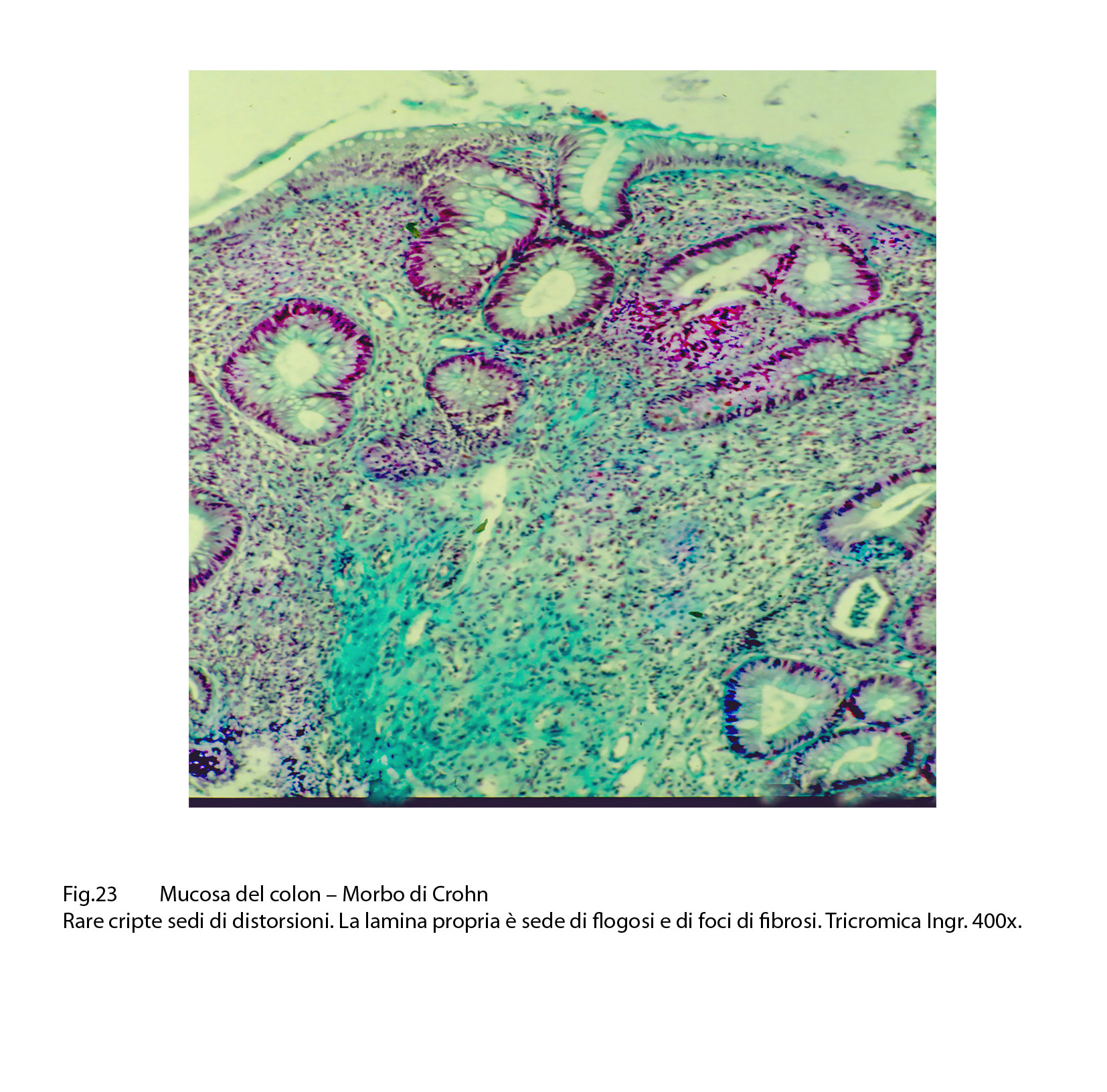

Nei casi di morbo di Crohn di lungo decorso, a livello della mucosa si osservano alcune variazioni del quadro istopatologico; queste sono rappresentate da una riduzione della componente flogistica sostituita da fibroblasti e da fibre collagene neoformate, da una riduzione delle cripte, da distorsione di quelle residue, con persistenza dei focolai ulcerativi.

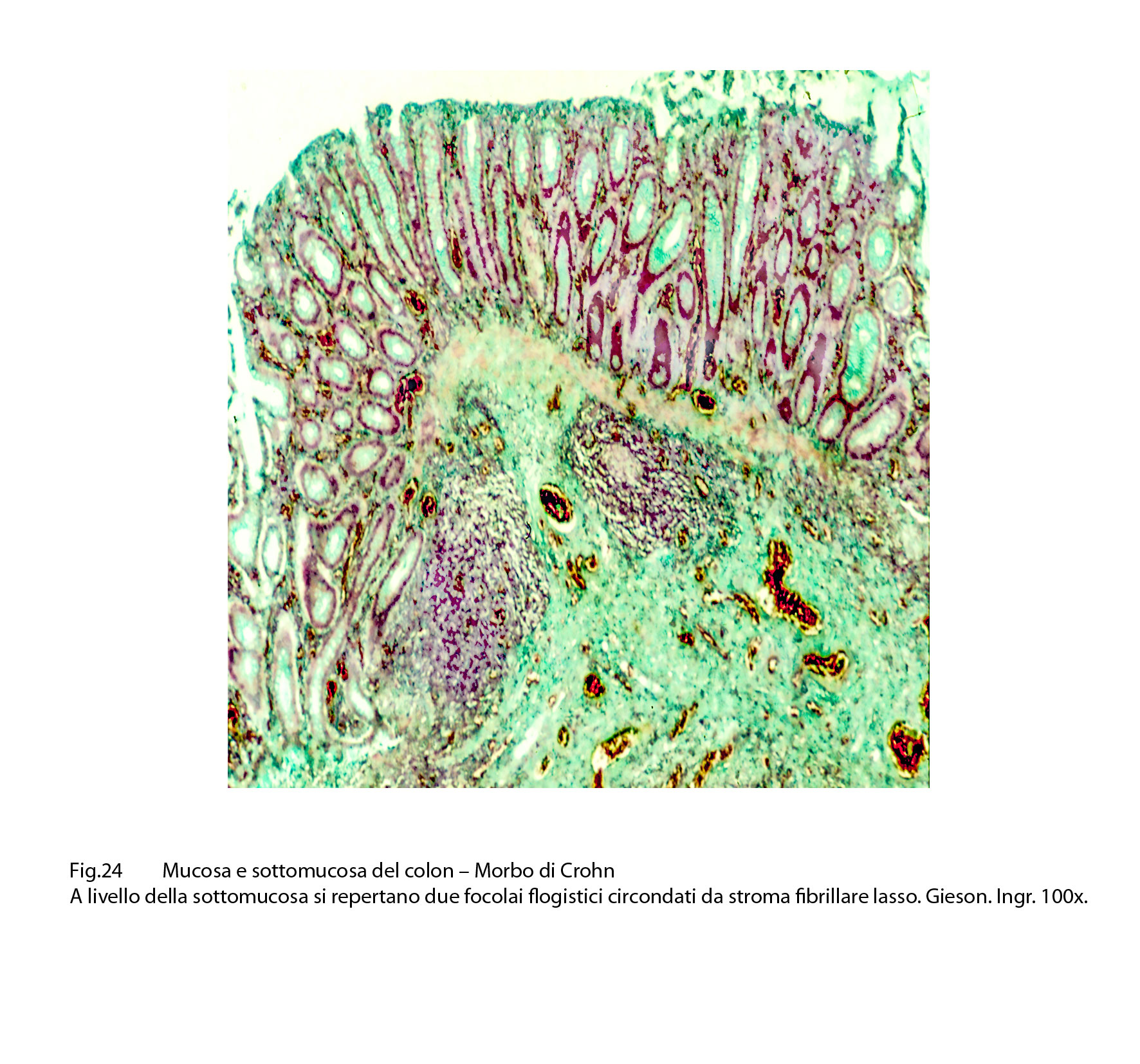

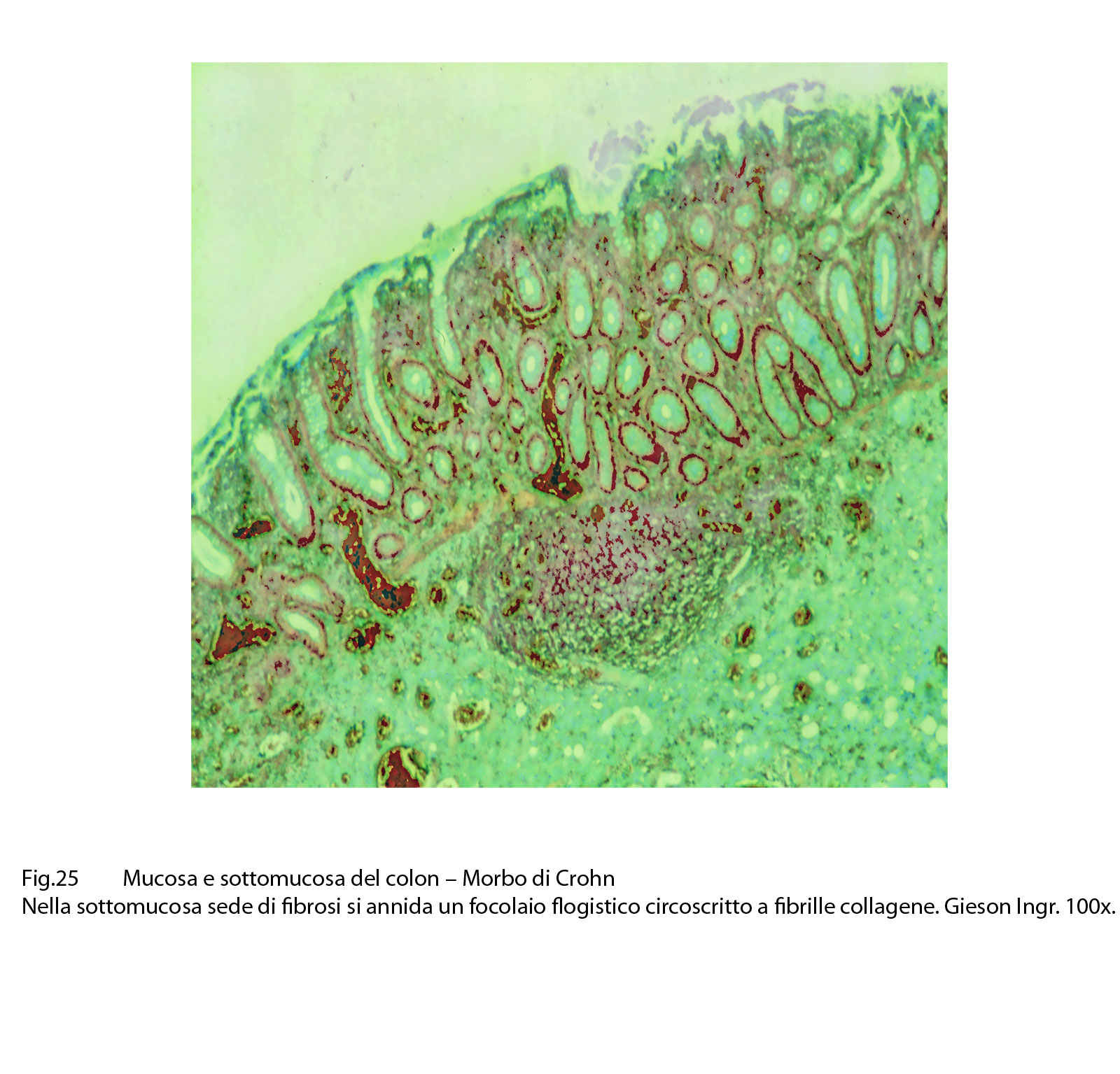

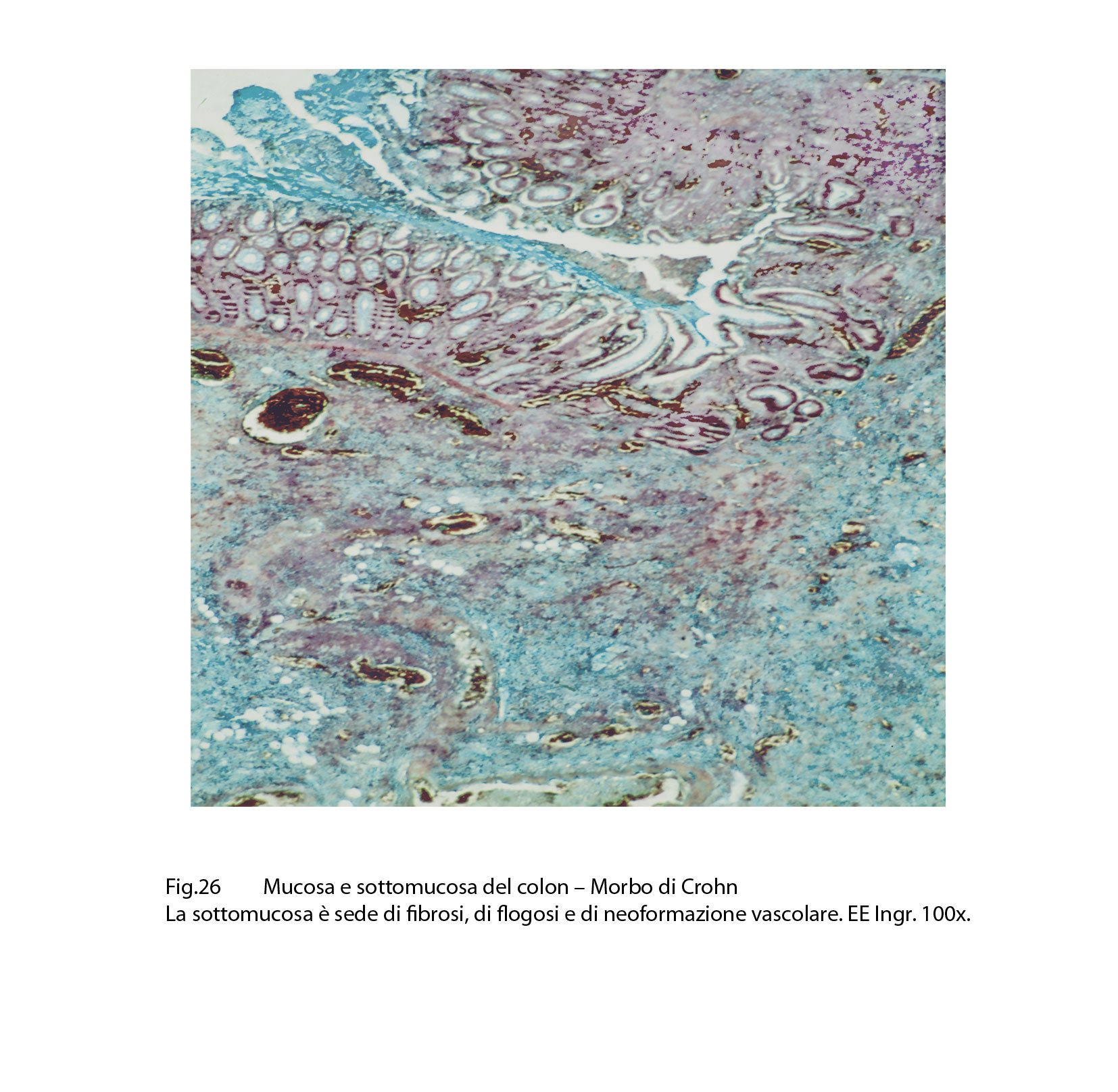

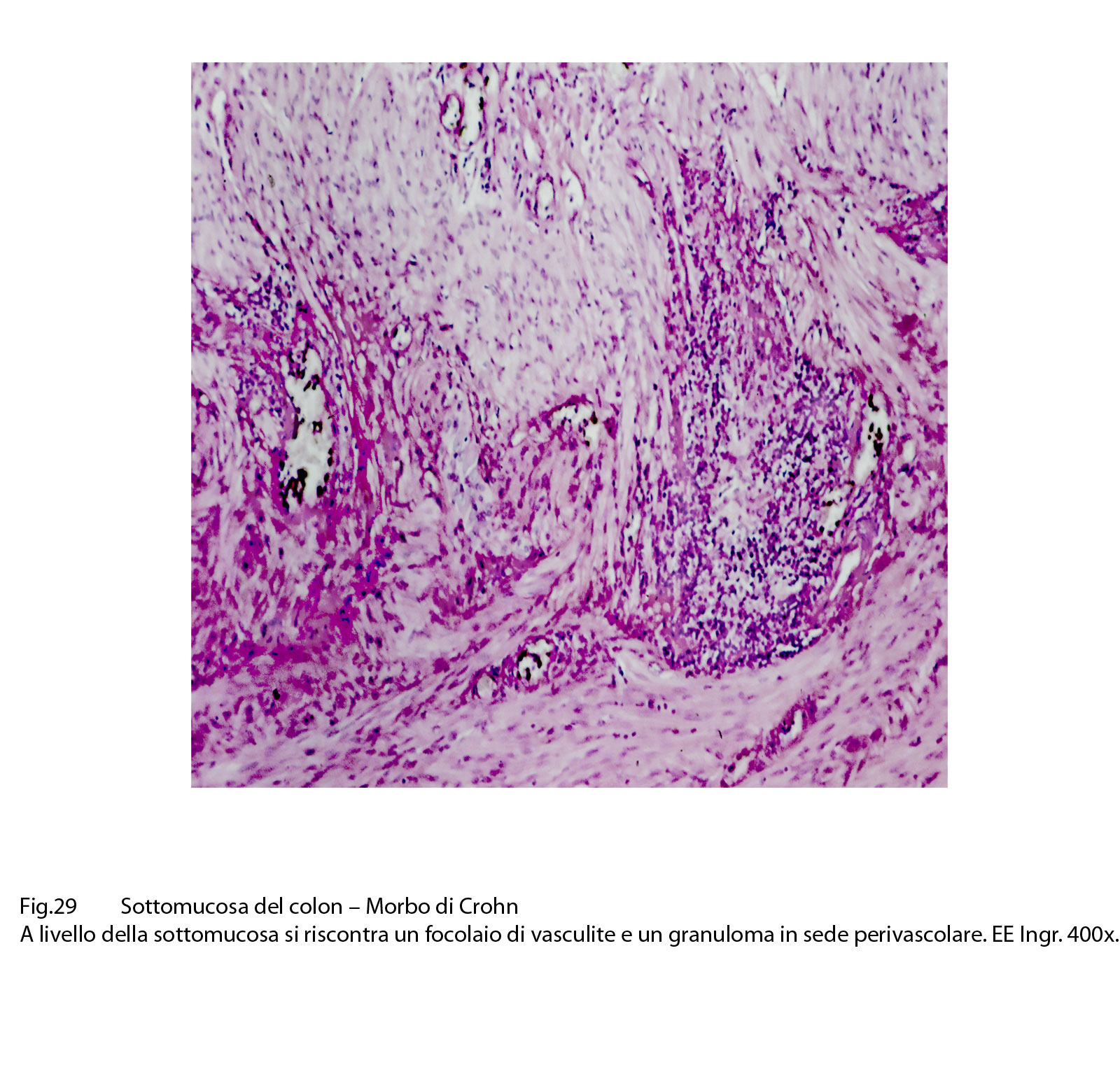

Anche la sottomucosa appare ispessita e destrutturata in quanto è occupata da una fibrosi densa, compatta, inglobante focolai di flogosi cronica e numerosi vasi neoformati. Nell’ambito di tale processo è possibile il riscontro di focolai di vasculite con fibrosi perivascolare e presenza di granulomi avvolti da un’alta componente fibrillare collagene.

Fig.21  Fig.22 Fig.22  Fig.23 Fig.23

Fig.24  Fig.25 Fig.25  Fig.26 Fig.26

Fig.27  Fig.28 Fig.28  Fig.29 Fig.29

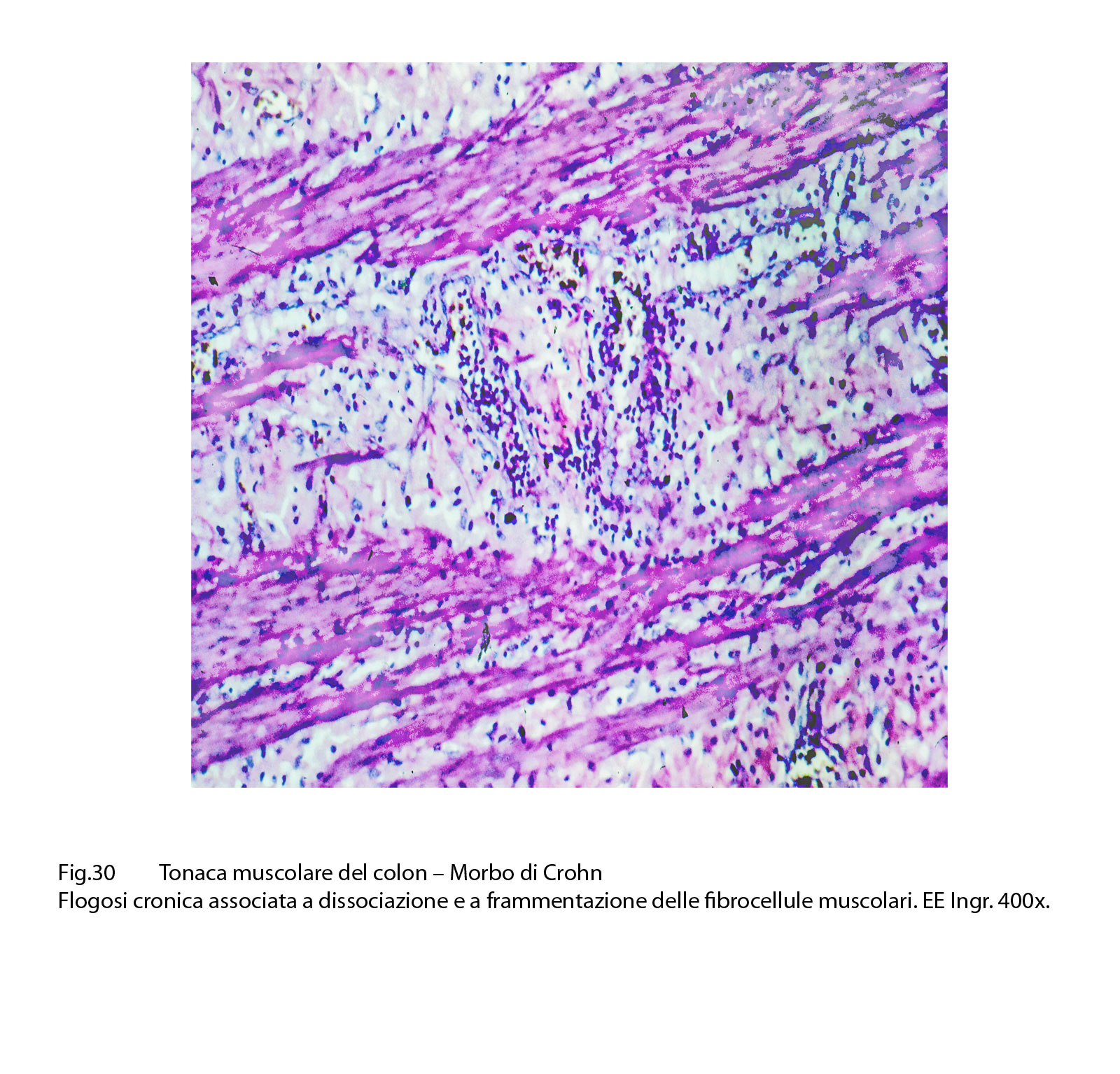

La tonaca muscolare è coinvolta nel processo morboso per il formarsi di focolai flogistici sostenuti da mononucleati che inducono una dissociazione e lisi delle cellule muscolari.

Fig.30

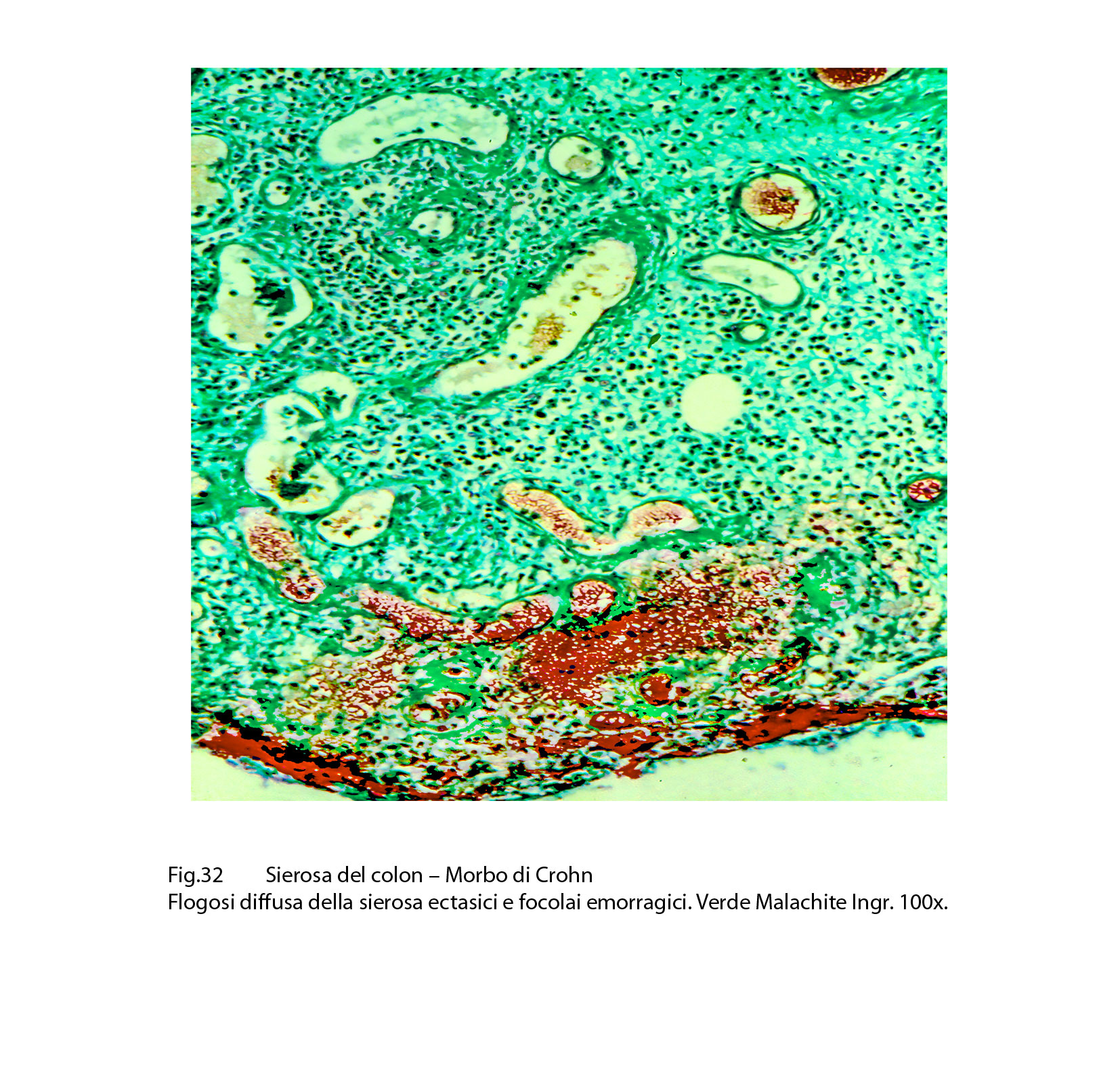

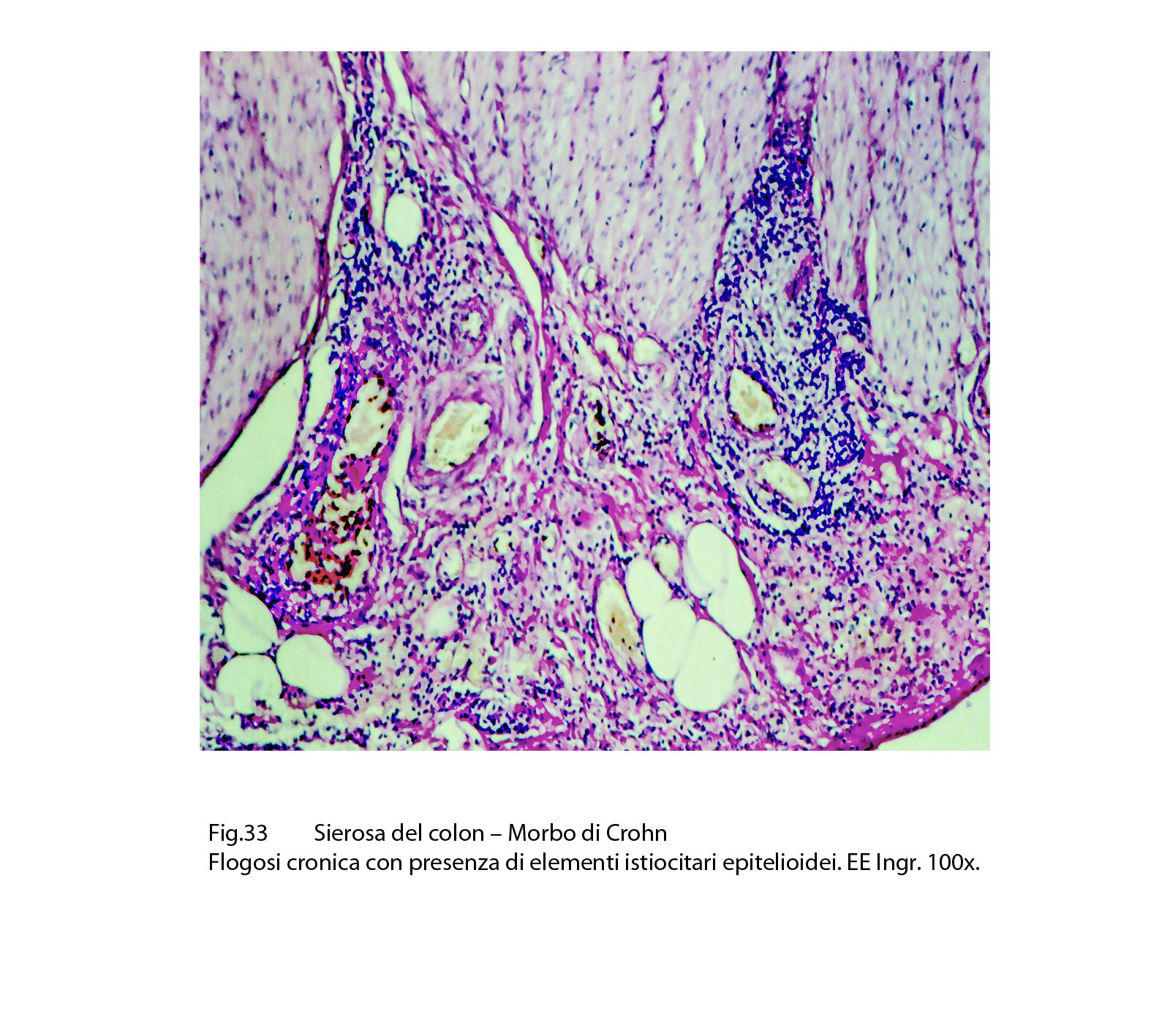

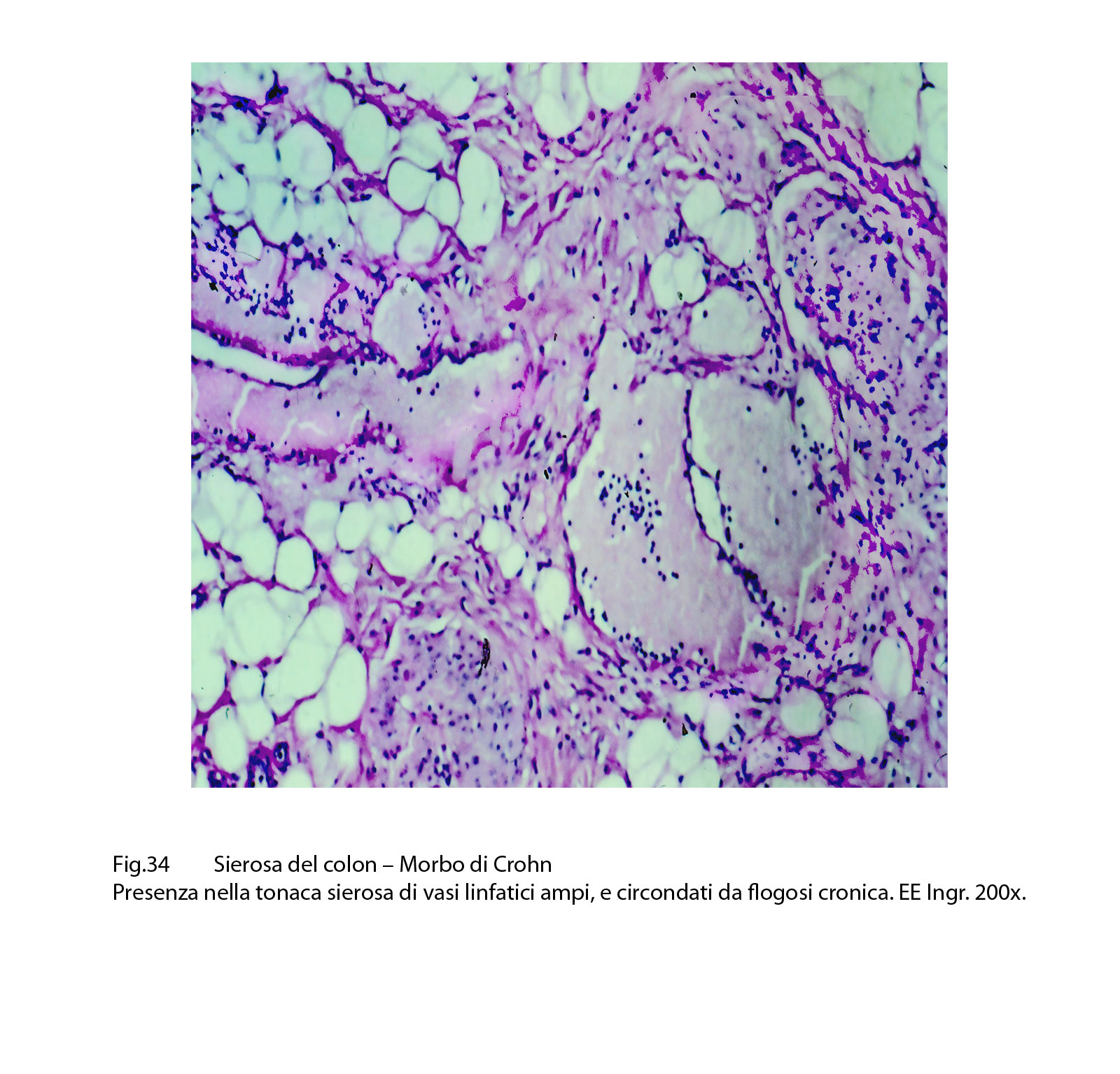

La tonaca sierosa appare ispessita per un processo di fibrosi, per la presenza di flogosi cronica con componente istiocitaria, per fenomeni di vasculite, per la esistenza di ampie lacune linfatiche.

Fig.31  Fig.32 Fig.32

Fig.33  Fig.34 Fig.34

COMMENTO

L’approccio istopatologico finalizzato alla diagnosi di colite ulcerosa viene effettuato su materiale bioptico da endoscopia; invece quello indirizzato alla diagnosi del morbo di Crohn si avvale di due possibilità rappresentate dalle biopsie endoscopiche e da rilievi ottenuti da campioni escissione intestinale.

In alcuni casi, la diagnostica effettuata mediante le biopsie endoscopiche è limitata ed incerta nel differenziare i reperti di colite ulcerosa o morbo di Crohn dalle altre forme di flogosi del colon; allo stesso modo, le stesse difficoltà si ritrovano per discernere,a livello della mucosa, il quadro della colite ulcerosa da quello del morbo di Crohn se non si repertano cellule epitelioidee o ancor meglio granulomi. Queste difficoltà sono oggettive e sono conseguenti alla esiguità dei campioni bioptici e alla similitudine dei due processi flogistici, soprattutto nella loro fase iniziale.

Invece l’accesso alle biopsie endoscopiche è molto valido in quanto fornisce informazioni certe su le fasi del processo morboso,su l’efficacia del trattamento terapeutico, su eventuali devianze verso forme di displasie o di neoplasia.

L’esame istologico di campioni di resezione intestinale in casi di morbo di Crohn consente stabilire la gravità del processo, di tracciare la sua estensione ai diversi strati dell’intestino e un’eventuale interessamento dei tessuti peri-intestinali.

Al fine di superare queste difficoltà diagnostiche, per uniformare i criteri di valutazione, per costruire una semantica codificata a livello internazionale, le Associazioni scientifiche (dianzi citate) hanno redatto criteri oggettivi atti a standardizzare i danni e i loro livelli di gravità.

Queste problematiche scaturiscono dalla mancata conoscenza dell’eziologia di questi due processi morbosi. Ricerche condotte mediante diverse metodologie scientifiche (morfologia, batteriologia, biochimica, genetica), non hanno fornito indicazioni probanti circa i fattori responsabili degli eventi in oggetto.

Questo stato di cose non consente una ricostruzione degli eventi secondo il loro dinamismo intrinseco e per superare il muro dei semplici reperti descrittivi, dei dati raccolti a posteriore e per dare unitarietà al discorso interpretativo è stato necessario avvalersi dei criteri statistici.

|